5年前、旧平良市で起きた産業廃棄物処分場の火災で住民らが健康被害などを訴えて、業者と県を相手取り6300万円余りの損害賠償を求めている裁判が今日結審しました。いまだ汚染が続く現場と原告の思いを取材しました。実近記者のリポートです。

宮古産廃訴訟・下地博和原告団長「すごいですよ。このヘドロの状況。これは海じゃないですよ。こんな状況。どこでも一緒。(真っ黒ですね)こんな状況ですよ」

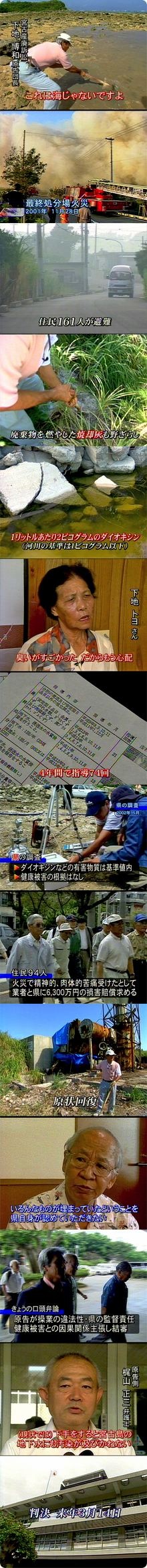

旧平良市西原の産業廃棄物最終処分場で火災が起きたのは2001年11月28日。焼失面積はおよそ1000平方メートル。火災現場からの猛烈な煙は、およそ1キロ離れた大浦集落をも包み込み、住民160人余りが避難する騒ぎになりました。

水では消火できず、現場には大量の土がかぶせられたため、火はその後、数ヶ月間にわたってくすぶり続け、地域の住民に甚大な被害をもたらしました。

実近記者「あちらに見える瓦礫の山が問題の処分場です。こちら目の前の海岸、真っ黒なドロで覆われてしまっています」

これが、火災からおよそ5年が経った今の惨状です。

実近記者「このあたりも掘ってみます。真っ黒です。掘ったとたんに真っ黒い泥が次々と出てきます。本当に黒ですね。ひどい臭いがします。」

辺り一帯はヘドロの異臭に包まれ、サンゴも泥に埋まっています。

処分場は火災後まもなく閉鎖されました。いまは、一見するとゴミの山はなくなったように見えますが、生い茂る雑草を取り除いてみると…

下地原告団長「何でもござれです。ただ草が生えているに過ぎない。この下はありとあらゆるゴミ」

業者が操業を始めたのは30年余り前。埋め立てた廃棄物は多いところで深さ20メートルに及ぶといいます。適切な処理が厳格に義務付けられている焼却灰も野ざらしのままです。

そして、処分場の最も海側に湧き出しているたまり水からは、市の調査で1リットルあたり2ピコグラムのダイオキシンが検出されています。その下はすぐに海。異様な色の液体は、土の中から絶えず流れ出ていて、あのヘドロの海岸を形成しているのです。

実近記者「このあたりが5年前の火災で一番最初に火が出た現場です。火災を消すために大量の土を被せましたので、火災の原因など詳しいことはわかっていません。今は雑草が生い茂っていますが、この下には未だ大量の廃棄物が眠ったままになっています」

下地原告団長「現状はそのままです。放置してあるだけです」

下地トヨさんは、火災で煙に包まれた、大浦集落に住んでいます。

下地トヨさん「臭いがね、すごかった。だからもう心配で。全然部落見えなかった。もう真っ暗で、自分のおうちもどこかわからないくらい」

大浦の住民は火災後相次いで、頭痛やめまいなどの健康被害を訴えました。

下地トヨさん「あんまり咳するもんだから。もう咳がひどい」

これは問題の業者に対して監督責任をもつ県が行った、火災が起きるまでの4年間の指導記録です。

この処分場は、安定型処分場と言われ、金属くずやガレキなど指定5品目以外は埋立てできませんが、それに違反して指導した回数が21回など、なんと4年間で74回もの指導をしていながら、業務取り消しなどの厳しい処分を行わず、事実上放任していたのです。

そして県は、火災のあとも処分場周辺のダイオキシンなどの有害物質は基準値内で、健康被害の根拠はないなどとする独自の調査結果をまとめ、問題の収拾を図りました。

大浦住民94人は、火災から1年半後、火災によって精神的、肉体的苦痛を受けたとして業者と県を相手取っておよそ6,300万円の損害賠償を求める裁判を起こしました。

県について原告らは、かたちだけの指導を繰り返し、違法な業者を野放しにしていたことが火災の原因だと主張しています。

これに対し、きょうまでの3年半の口頭弁論で、県側は「指導が不十分だったとしても、健康被害との因果関係はない」などと反論してきました。

下地原告団長「裁判はあくまでも損害賠償。でもその損害賠償の裏には、これからの自然を良くしていこう、島の周辺を良くしていこう、こういったことを2度とあらしめないよと、行政の姿勢も直してほしい」

住民たちの願いはあくまでも、処分場の原状回復なのです。

宮古島市・伊志嶺市長「やはり県が監督不十分で、いろんなものが埋っていたということを、県自体が認めていただきたい」

きょう那覇地裁で開かれた口頭弁論で原告側は、あらためて操業の違法性や県の監督責任、そして健康被害との因果関係を主張し、裁判は結審しました。

原告弁護士「(現状では)下手をすると宮古島の地下水にも影響が及びかねない。やはりきちんと県が反省しなくてはいけない。県の責任を認めるかどうかが、裁判の一番大きな争点」

当然、判決も気になりますが、県は責任論に固執しないで、環境のため、住民のため、そして島のために一日も早く、現場の原状回復に乗り出してほしいものです。