シリーズ「たどる記憶つなぐ平和」です。きょうは、戦争が与えた影響についてです。比嘉鈴代記者とともにお伝えします。

比嘉鈴代記者「はい、伊江島には1945年4月16日にアメリカ軍が上陸しました。4月21日までのわずか6日間で、住民1500人を含む4700人あまりが亡くなりました。日本軍と住民が入り乱れた激しい地上戦が展開されたんです」

単に日米の軍だけでなく住民を巻き込んだ地上戦だったため「沖縄戦の縮図」とも言われているんですよね。

比嘉鈴代記者「はい、そうです」「島民のひとり 当時9歳だった並里千枝子さんは逃げ込んだ壕の中で生き残りました。壕の中で起きたことが戦後、並里さんを苦しめ続けました。12年前、長い沈黙を破り壕での記憶をようやく語りました。当時取材した映像です」

12年前、私たちが出会ったころの並里さんは、戦争の話しとなると表情がこわばり心にカギをかけていました。

並里千枝子さん「言葉では言えませんよ。話したくない絶対に話したくない」

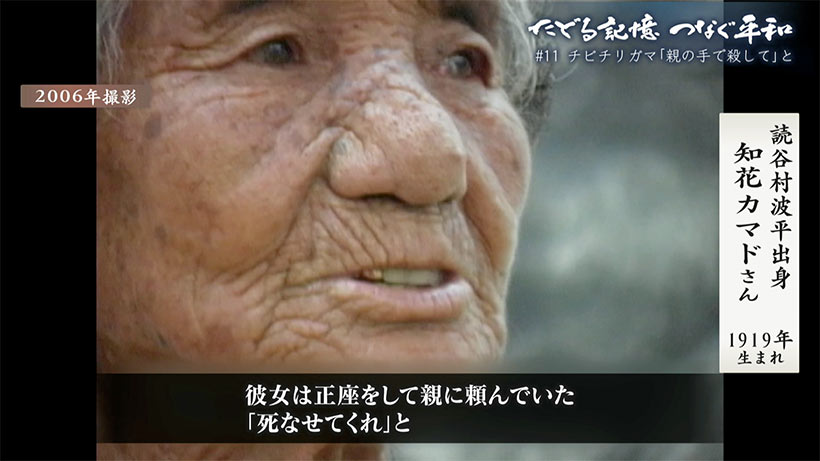

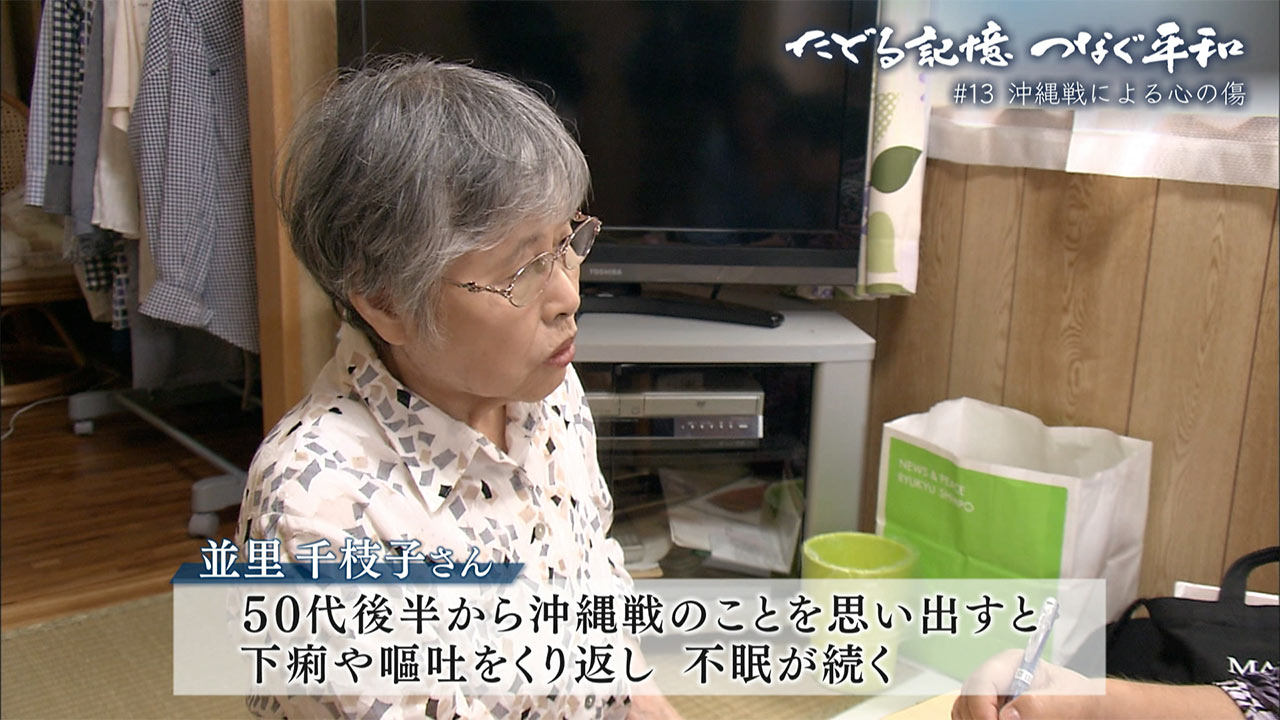

戦争のことを思いだすだけで下痢やおう吐を繰り返す並里さん。50代の後半から沖縄戦のトラウマに悩まされ苦しんでいたのです。それでも、当時の記憶を しぼり出すように語りだす並里さんの表情は苦痛に歪んでいるようにもみえました。

並里さんは、当時9歳弟、清隆ちゃんは生後6か月でした。壕の中で泣き止まなかった清隆ちゃんを日本兵は近所の少年に銃殺を命じました。

並里千枝子さん「貴様、撃て!といったんですね。顔見知りでもあるので撃てないんです。ぶるぶる震えて」

子どもが泣き止まないとアメリカ軍に見つかりみんな殺されてしまう。追い詰められた並里さんの母親は清隆ちゃんの顔を出ないお乳に強く押しつけたのです。

並里千枝子さん「お母さんは、抱いたまま動かない、ずっと動かないんです」

並里さんは、沖縄戦のトラウマと葛藤しながら1冊の本を描き上げました。(2015年8月15日に本を出版)

即死出来ず苦しむものもいて、地獄で恐ろしい泣き声が耳にささった。助けてくれ―助けてくれー地獄絵図という言葉では通用しない惨状であった。後世に伝えたいという想いで自身がトラウマに向き合い書き上げた本。この本の出版がきっかけで行政を動かし壕があった場所に慰霊碑が建立されました。(2016年4月12日)

並里千枝子さん「お父さんお母さん、おばあちゃん、きょうは報告に来ました。お母さん、これで安心してください。清隆ちゃんにも会えたことでしょうから」

清隆ちゃんのこと、80人もの尊い命が集団自決によって奪われたこと。あの日言葉にできなかった出来事がようやく歴史として刻まれた瞬間でした。

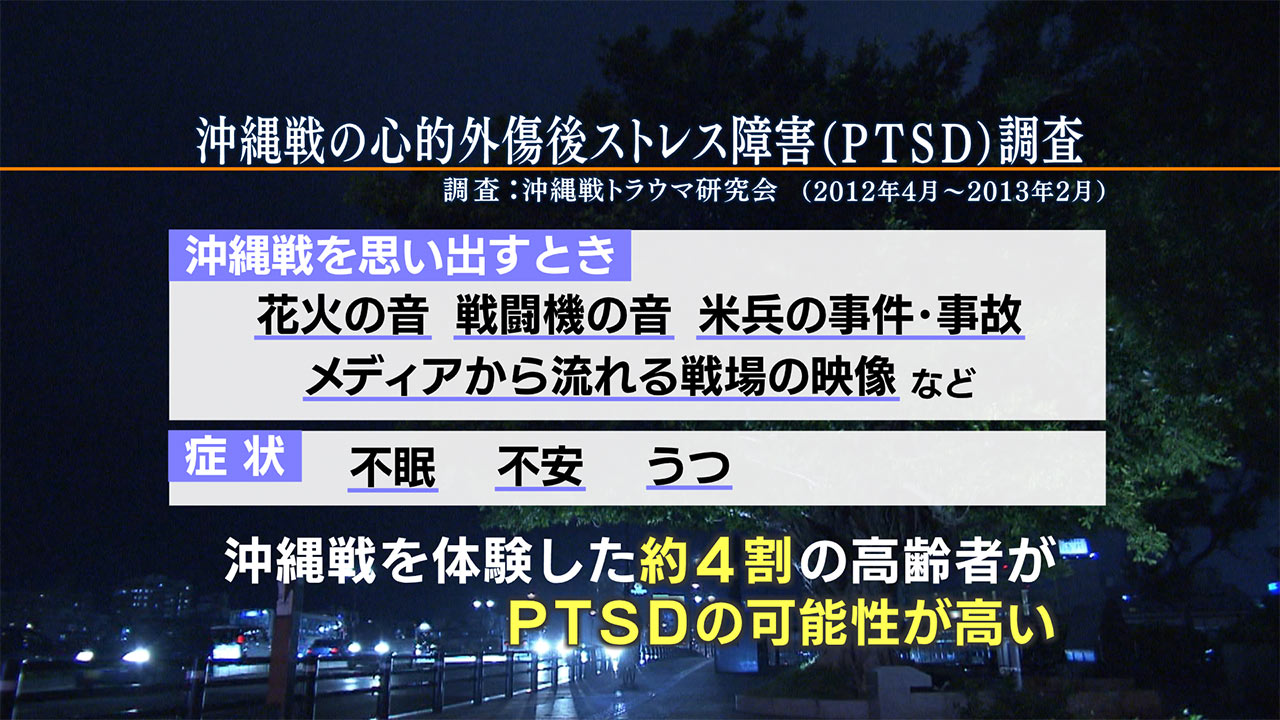

並里さんを苦しめた沖縄戦によるトラウマの症状です。こちらをご覧ください。沖縄戦トラウマ研究会が戦後67年目に調査したデータです。75歳以上の高齢者を調べたところどんなときに沖縄戦を思いだすのかというと、花火の音・戦闘機の音、アメリカ兵の事件事故、メディアから流れる戦場の映像を見た時にフラッシュバックが起き、症状として不眠、不安、うつなどの症状があらわれていました」

この調査では、戦後何年か経ったあとに沖縄戦の記憶が蘇り体調を崩される。いわゆる沖縄戦PTSDの方が4割いることが分かりました。

比嘉鈴代記者「並里さんの場合は、今でも壕の中で襲われた大群のウジ虫がお箸の滑り止めと重なって見え使えなかったり、弟の清隆ちゃんが亡くなる直前に触れた足の感触がフラッシュバックし孫を抱っこするときに下痢やおう吐の症状があったと話します」

VTRにもありましたが、お母さまにとっても、並里さんにとっても、戦争は終わることのない痛みだったのですね。

比嘉鈴代記者「また、壕の中から生き残った母、芳さんは戦後、自身の体験を一度も語ることなくこの世をさりました」

晩年の芳さんは、たばこが手放せない生活をおくってたそうです。戦後80年をむかえた今年、並里さんの記憶を家族はどう受け止めているのか取材しました。

北谷町先月12日、10年ぶりに並里さんの元を訪ねると穏やかな表情で出迎えてくれました。

この日、一緒に取材に応じてくれたのは孫のまりなさん。幼い頃は両親が共働きだったため、並里さんと過ごすことが多ったと話します。

まりなさん おばあちゃんとの思い出「半分育ててもらったものだったので、自然に触れる機会が多くて、やっぱり離島伊江島の出身なので、この野草は食べれるよとか」

ただ、戦争の話しになると一変します。

並里千枝子さん「私は、家の中ではできるだけ戦争の話しは避けていたんだけどね。避けられない場合があって、ちょっと言葉とびだすことがあったら家族にも嫌われた」

表情が曇るまりなさん。並里さんのことを気遣ってのことでした。

まりなさん「なんでか理由はわかる?体調崩すさーねー話した後いつも。だから心配なんだよ、語り部の活動とか、本人は強い意思でやっているので止められないんですよ。ただ、そのあとひどく体調を崩す」PTSDがあるのも事実なので、幸せに生きて欲しい」「この不眠の症状って私と一緒にいるときもだったんですよ。結構、お腹を壊しちゃったり」

不眠や下痢に苦しむ姿をそばで見ていたまりなさん。でも当時はそれが戦争によるPTSDとは知りませんでした。

まりなさん「この本を作ったのはすごい良かったと身内から見ていても思っていて、整理して託すという形で残したというのはすごい良かったんじゃないかなって思っています」

並里さんの苦しみを通して戦争がどれだけ悲惨なものだったのかを知ったまりなさん。平和な世界を模索しようと自分なりに絵で表現しています。

まりなさん「沖縄の人って何度でも立ち上がるんじゃないかなって、そういう琉球の心を持っているんじゃないかなっていう思いを込めて描いています」

傷つき、時には失われながらも再興してきた沖縄。脈々と並里さんの思いが受け継がれていました。

まりなさん「戦争の記憶について薄れちゃう危機感についてはすごいので、あなたたちはどのぐらい理解しているのか?とか聞いてくるので」「大丈夫だよ、ちゃんと聞いてたよ、考えていかないといけないね」

キャスター「もっと能動的に考え知っていかないといけないですよね。

比嘉鈴代記者「今私たちに問われているのは、戦争を自分事としてどれだけ想像できるか?その想像力を平和をつくる第一歩につなげていきたいと感じました」「そして、沖縄戦によるトラウマは、世代間を超えて家庭内にも連鎖しているという新たな調査データも出てきています」

次回は、沖縄戦による世代間のトラウマについて取材を重ねてお伝えします。