琉球の貴重な動植物を紹介する「リュウキュウの自然」です。案内は動物写真家の湊和雄さんです。きょうのテーマ「不思議な行動」です。

湊和雄さん「先週は、満開のツワブキにチョウがいない話をしました。そろそろ、真冬に繁殖するカエルを紹介したいのですが、今年は寒すぎて今のところ低調です。今回は、冬でも活動している動物の不思議な行動を紹介しましょう」

ではVTRをご覧いただきましょう!

ツチイナゴ体長50〜60mm。沖縄〜本州に生息

湊和雄さん「これは、成虫でも越冬するツチイナゴという大型のバッタです。不思議なのは、そのいる場所です」

大きいバッタ!

湊和雄さん「場所はこちら、バッタがいるのはススキの花穂です。アップにして見ると、口を盛んにモグモグ。これは食べていますね。」

バッタがモグモグしているのを見たのは初めてです。

湊和雄さん「さらにアップにして見ると、完全に食べているのが判ります。」

咀嚼していますね。

湊和雄さん「普通バッタというと、植物の葉を食べるイメージですよね。ツチイナゴももちろん葉を食べますが、ススキの花穂で度々目撃します。反対に花を食べるバッタもいますが、この花らしくないススキの花を食べるのが不思議ですね。美味しいのか?栄養があるのか?」

不思議な表情です。

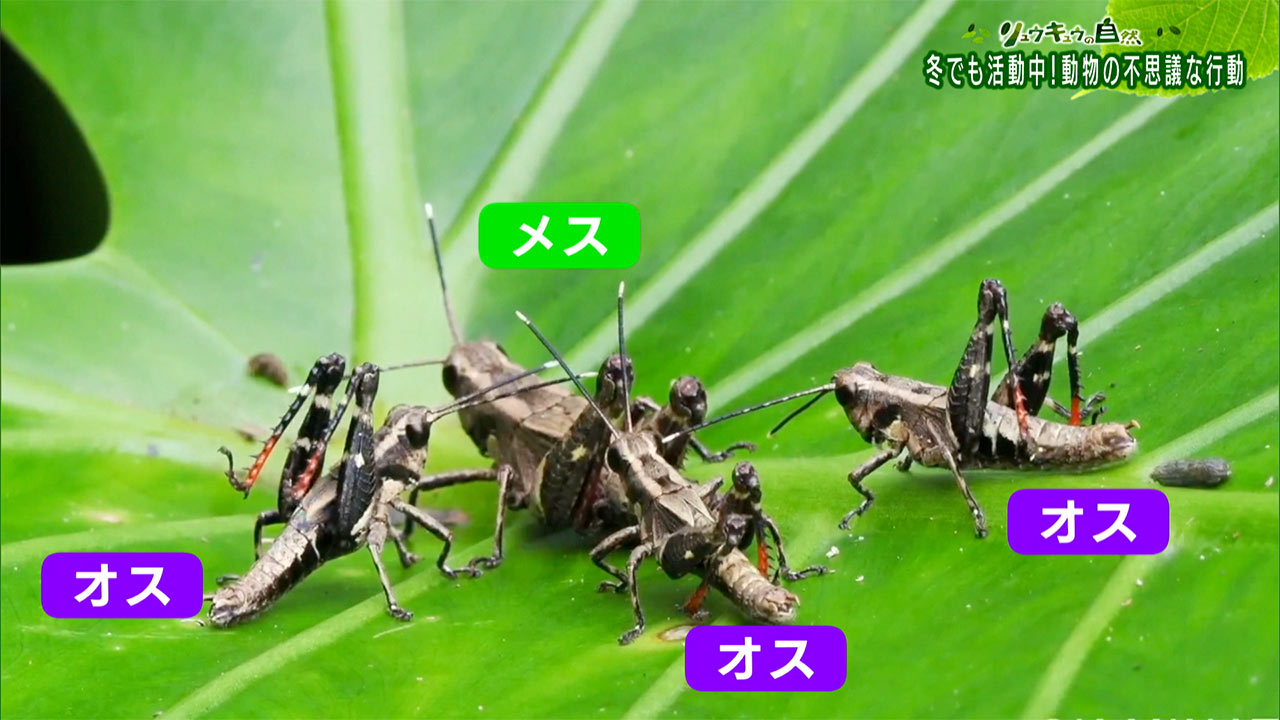

オキナワモリバッタ体長20〜30mm。沖縄諸島に生息

湊和雄さん「次は、やはりバッタの仲間のオキナワモリバッタ。4匹いますが、中央にいるやや大きいのが雌で、周りの3匹は雄なんです」

メスの大きさが目立ちます。

湊和雄さん「すると、3匹の雄が後脚を持ち上げる行動を繰り返しました。どうもこれは状況からして求愛行動のようです。しかし、雌が反応しないためか、次第に雄が雌から離れていき、最後は1匹になりました。結局、交尾には至りませんでした」

湊和雄さん「しかし、すぐ近くの別の雄と雌が交尾を始めました」

生命の神秘を感じます。

オミオカタニシ殻径約20mm。沖縄諸島に生息。かつて生息した奄美諸島では絶滅。環境省レッドリスト準絶滅危惧種

湊和雄さん「これは行動ではありませんが、昨年の8月28日にも紹介したアオミオカタニシ。国内で唯一緑色のカタツムリですね」

モスグリーンのカラフルな色!

湊和雄さん「ところが、緑色なのは胴体部分で 殻ではないと言われています」

そうなんですか!

湊和雄さん「確かに、胴体の入っていない殻の入口部分は、緑色ではなく透明なのが判りますね」

殻は透明だということですね。

湊和雄さん「かなりの透明度ですが、この透明度は成長度合いによって変わり、次第に白っぽくなっていきます」

湊和雄さん「これはかなり成長した大人の個体、成貝と言います。殻の入口が外側に反っていますね」

そこで見極めるんですね。

湊和雄さん「そして、かなり殻は白っぽくなり透明度は落ちています。それでも、やはり入口近くは緑色でないのが分かります」

不思議です。

湊和雄さん「しかし、こうやって活動している状態では、殻の外に出ている胴体は全く緑色ではないですね」

ほんとですね!

湊和雄さん「本当の緑色の部分は軟体動物に特有の外套膜という部分のようです。イカやタコなどの軟体動物の外皮も外套膜です。この外套膜の殻と接している部分だけが緑色だというのが正解のようです。ちょっと解剖してみたくなりますね。しませんけど」

今回も貴重な映像ありがとうございました。リュウキュウの自然でした。