特集です。54年前に沖縄市(当時のコザ市)で起きた「コザ暴動」についてお伝えします。当時、現場に居合わせた記者や軍関係者の証言や取材を通して今回は「コザ暴動」と表現します。この出来事の背景と教訓を取材したメカラー・クラフト・ジュリア記者とお伝えします。

ジュリア記者「1970年12月20日未明、沖縄市(当時のコザ市)で「コザ暴動」と呼ばれる出来事が発生しました。この出来事は日本復帰を控えた沖縄で、アメリカ統治下における住民と軍の間の長年の摩擦が爆発した象徴的な出来事です。アメリカ兵による交通事故をきっかけに、現場に集まった群衆の怒りが頂点に達し抗議は暴動へと発展しました。およそ5,000人が参加した暴動は嘉手納基地のゲート2周辺からライカムに向けて島袋三差路までの地域を中心に午前1時過ぎから翌朝7時30分まで続きました。この間、75台以上の軍車両が破壊または焼き討ちにされ、軍関係者や地元住民を含む複数の人々が負傷しました。今回、当時の状況を目撃していた沖縄側と軍関係者に話を伺いました」

当時新聞記者だった高嶺朝一(ともかず)さん。暴動が起きる以前から、コザ市では住民の間に不満が蓄積していたと語ります。

高嶺さん 「何か米軍関係絡みの交通事故があると、そこに人が集まってくるんですね。最初は黙って憲兵隊や琉球警察コザ署の処理を見ているんですが、そのうちみんなが批判するんですね。憲兵隊アメリカのMPや琉球警察が米兵を逃がすんじゃないか、ちゃんとした事故処理をしないんじゃないかっていう批判をする。そういうのを何度も見ていると、やっぱりそのうち暴動みたいなのが起こるんじゃないかと思っていましたね」

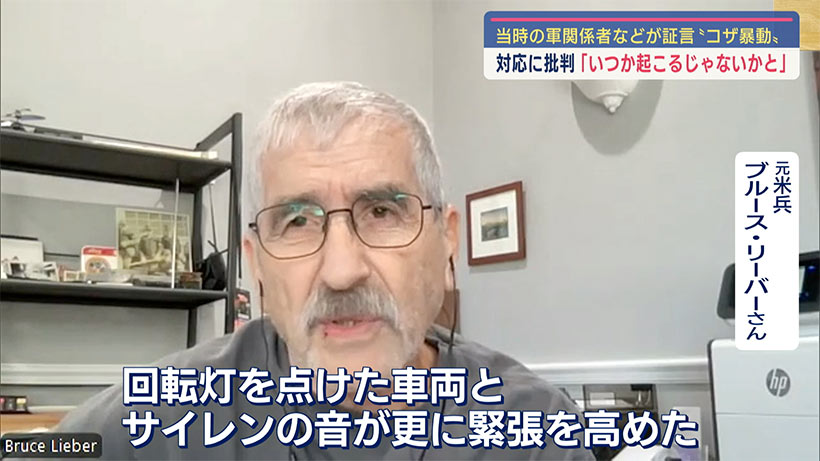

あの日現場にかけつけた軍関係者もその混乱を目の当たりにしました。

ブルース・リーバーさん「その時、さらに多くの憲兵が到着し回転灯を点けた車両とサイレンの音が場の緊張をさらに高めました。次々と憲兵が現場にやって来たのです」

いつも通り収束すると思われた矢先に、アメリカ兵と沖縄の女性のカップルの登場が状況を一転させます。

ブルース・リーバーさん「GIとその彼女が現れたことで、状況が騒乱から暴動へと変わったことを覚えています。その瞬間から、蜂起のような激しい状態になったのです」

ピーター・イリングさん「ゲート2通りにあるバーで働いていた友人から、何かが起きていると聞きました。その後、バーの中に少なくとも2時間ほど留まり、裏口からタクシーに乗るよう指示されました。外に出ると、ひっくり返った車や燃え上がる光景を目撃しました。それが私たちが暴動に最も近づいた瞬間でした」

ジェイ・ホーンさん「目が覚めて窓の外を見たら、3、4人の若い沖縄の少年たちが私の車の後ろを持ち上げてタイヤを外そうとしているのが見えました。それを見て、『何だこれ!』と思い、急いで服を着て外に飛び出して彼らを追いかけました。 外に出てみるとなんと車がひっくり返っていたり、焼かれていたり、まだ燃えている車もありました。それにもかかわらず、私たちは普通に通りを歩きその状況を写真にも撮ったと思います。その様子を見て、『これは本当にすごいことになっている』と感じました」

暴動の後、アメリカ軍内部ではどのような対応を行ったのか?軍関係者たちが当時の様子を語りました。

ピーター・イリングさん 「事件後、基地の外の周辺地域が立ち入り禁止となりました。それは数か月間続いたと思います」

そして軍が取り組んだのは「プロジェクト・ランタン」という人間関係を改善するプロジェクトでした。このプロジェクトは、軍関係者と地元沖縄の人々との関係を深めることを目的としたもので、ホーンさんは、暴動後すぐにメンバーとして携わる事になります。

ジェイ・ホーンさん 「振り返ってみると、軍がもっと早い段階で取り組むべきだったのは、私が関わっていたような人間関係の改善プロジェクトだったと思います。ああいった取り組みが、もっと大きな効果をもたらしたのではないかと感じています」

一方で、高嶺さんは、暴動が沖縄の返還や地域社会に与えた影響について、次のように述べています。

高嶺さん「1969年にはもう沖縄返還の方向性決まってますからね。1970年の暴動というのは必ずしも沖縄返還に影響を与えたわけではない…暴力で対抗するというのはかえって地域共同体を壊してしまうからコザ暴動はやむにやまれないっていうようなのもあったし、それと復帰に向かって米軍支配と日本の支配のですね、ちょうど谷間に起こった事件ですよね」

暴動が沖縄の社会やアメリカ軍との関係にどのような影響を与えたのか、そしてその教訓を私たちはどう活かしていくべきなのでしょうか。

ジュリア記者「コザ暴動は過去の出来事にとどまらず、今の課題とも深く結びついています。沖縄とアメリカ軍の間に存在する壁をどう取り除いていくべきか、そのヒントを探ります。イリングスさんは、暴動以降、軍が関係改善に努力してきた点に希望を見出しています。一方でホーン夫妻は、沖縄に駐留する軍関係者が直接交流の場を通じて相互理解を深める重要性を強調しています。そして、高嶺さんは、沖縄が培ってきた平和的な対話の力をこう語ります」

高嶺さん「沖縄ができることは限られてるし、また素晴らしい歴史もあるし、平和的に説得する技術も身につけてきたわけだからそんなに悲観的なことばかりでもないんじゃ思います。自分たちが何ができるかっていうところを振り返ると、まあいいかなとあまり無理しないで。「よんなーよんなー」と言って。ゆっくりゆっくりって。よく言う壁の向こう側の人とも話し合うという。それをまた自分たちの力にするという事も大切だと思います」

ジュリア記者「今回の取材で特に印象的だったのは、取材対象者たちが共通して語った「相互理解」の重要性です。ホーン夫妻のように異文化間で歩み寄る姿勢や、高嶺さんが語る平和的な対話の力が、今後の未来に向けた重要な指針になると感じました」

ここまで、メカラー・クラフト・ジュリア記者と共にお伝えしました。