特集です。沖縄国際大学にアメリカ軍のヘリが墜落した事故からあすで20年になります。QABでは、「危険性、今も」と題してこの事故について考えるシリーズをお送りしてます。3回目となるきょうは、当時、現場に立ち会った教職員と学生の証言からこの出来事をたどります。

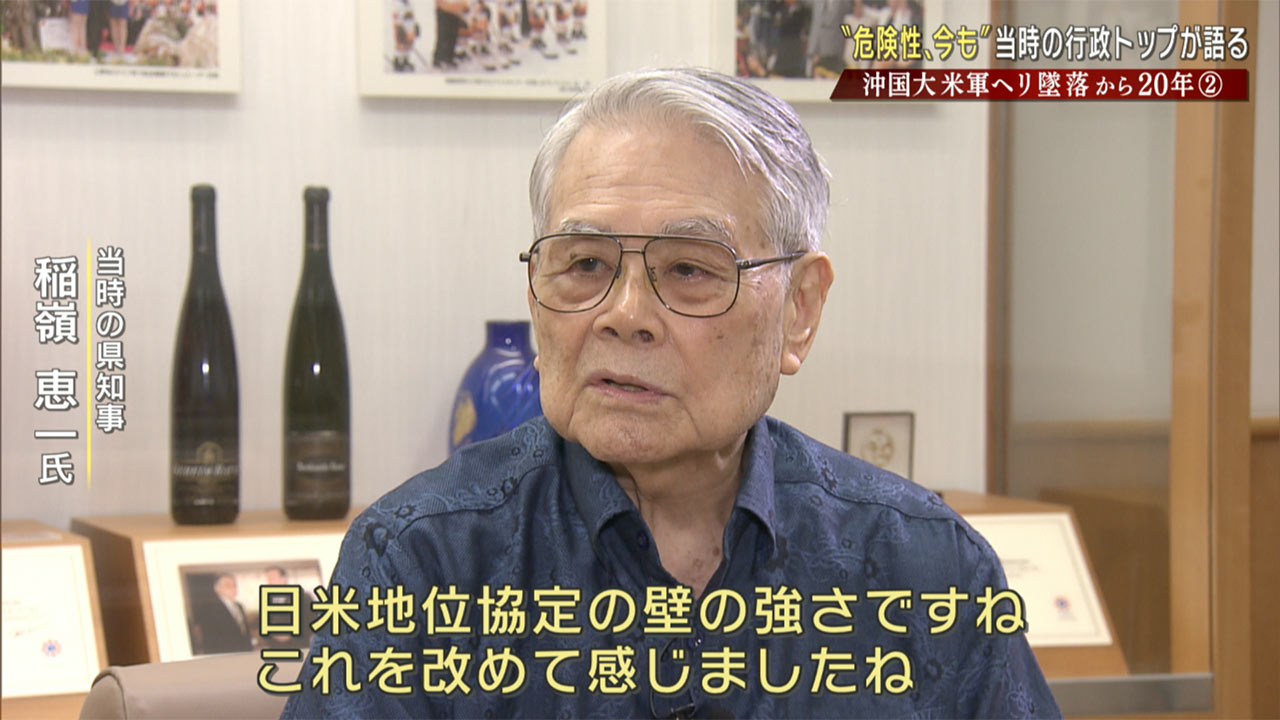

沖縄国際大学名誉教授・石原昌家さん「いつ墜落するかわからないよと、僕の頭の上か、あなたの頭の上かわからない、そういう危険な状態だよと(学生たちに)常日頃話していたから、「あ、やっぱり落ちたか」とすぐに、 まずそんな風に思ってしまいました」

アメリカ軍のヘリが日常に襲い掛かったあの日をこう振り返るのは、沖縄国際大学名誉教授の石原昌家さん。事故の一報を受けて、宜野湾市内からに沖国大に急行。目の当たりにしたは、アメリカ軍の管理下に置かれた事故現場と横暴な振る舞いをする兵士の姿でした。

沖縄国際大学名誉教授・石原昌家さん「米兵が仁王立ちしてね、近づけないという形で、そこには、操縦士のヘルメットじゃないかと思われる、すぐ目の前に落ちていましたね」「日頃ね我々、軍事植民地状態におかれているというのは、否応わかってましたので、それがまさか大学自治を重んじる、大学の構内でこんな状況が起きる、発生すると、それは全く予想してなかったから」「まるで戦後間もない時期の沖縄が一応日本に復帰したっていう形ではあるけれど、まったく同じ状況だなっていうのを強く感じましたね」

2004年8月13日、普天間基地を飛び立ったアメリカ海兵隊のヘリコプターが沖縄国際大学に墜落。奇跡的に犠牲者はいませんでしたが、へリの残骸が住宅の窓を突き破りました。その近くでは、寸前まで赤ちゃんが寝ていたといいます。本館を含め、アメリカ軍は現場一帯を完全に封鎖。日本の警察や消防の立ち入りを制限しただけでなく、大学の自治まで奪ったのです。

幾度となく、住宅地の上空を通過していくアメリカ軍の航空機。基地と隣合わせにある現実は、20年前と変わりません。

比嘉さん歩きながら「早く確認しなきゃ、みたいな感じ。目で見ないと事実なのかなっていうのがあったんだと思いますけれど」

当時、沖国大の2年生だった比嘉美香子さん。ヘリ墜落の時は、午前中でゼミ活動を終えて帰宅。大学近くの自宅で昼寝をしていたところ、家族からの連絡で事故を知ります。急いで高台から大学を見ると、考えもしなかった“墜落”が、現実となって目の前に広がっていました。

事故当時 沖国大2年生だった比嘉美香子さん「(ヘリは)普段から飛んではいたけれど、やっぱりどこかで落ちるとは思ってなかったんだなと自分自身が認識させられたというか、やっぱり危険なんだなっていうのをそこで肌で感じたというのはありました」

比嘉さんは当時、平和学ゼミに所属。そのころは頻繁に図書館を訪れ、ゼミ仲間と過去のアメリカ軍機の事故について調べていました。そのさなかに自身の通う大学で起きた事故。あの時の光景は、今でも脳裏に焼き付いています。

比嘉美香子さん「一瞬で、異様な光景になり、自分たちの学校ではない、大学じゃないなっていう印象がすごく受けました」「日米地位協定とかの課題というか、(沖縄が)ずっと抱えているものが沖国でのヘリ墜落で浮き彫りになったのはすごく感じた」「とにかく起きたことを知ってほしい。その事実を残さないといけない、この起きたことを私たちが残す必要があるんじゃないかなと強く思いました」

比嘉美香子さん「どういう風に最後、ここ落ちたのかっていうのを」

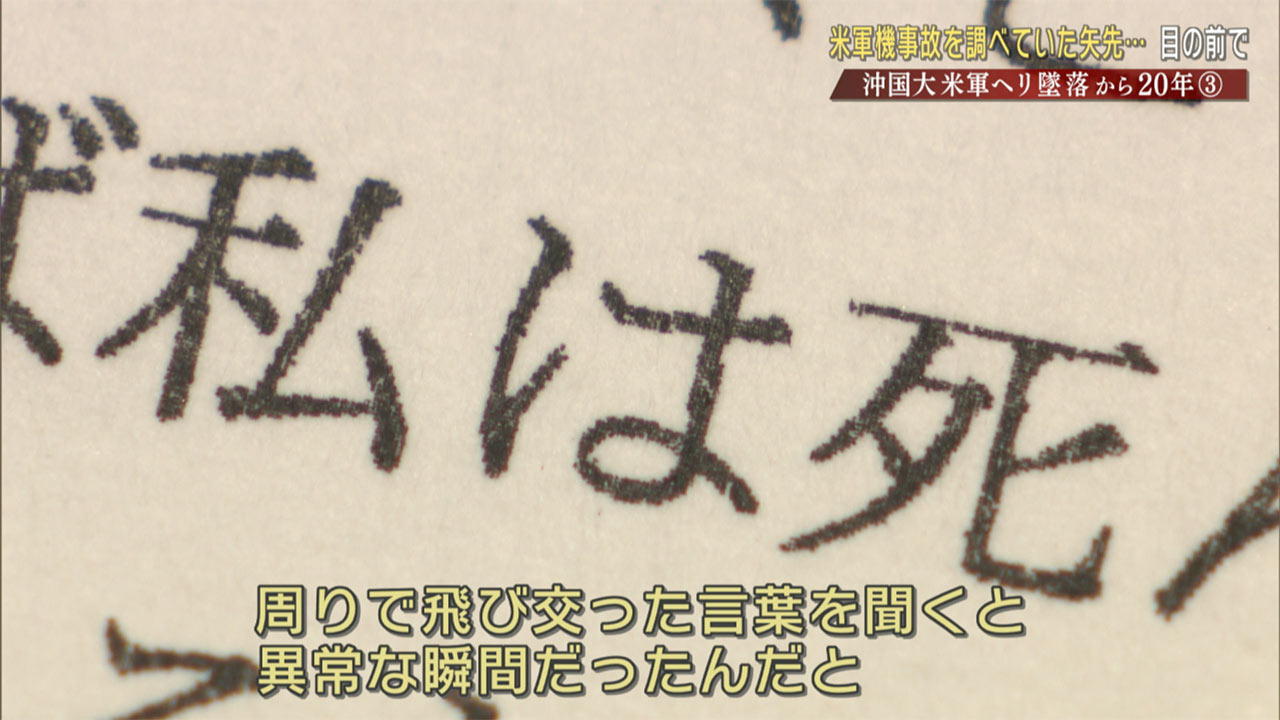

危険と隣り合わせである現実を改めて実感した比嘉さん。自分たちの大学で起きた事故を記録するため、ゼミ仲間とともに半年近くかけて約20人に聞き取りを行いました。報告書に記されているのは、事故現場の詳しい様子や死の恐怖。その場にいた学生たちや職員など目撃者による証言です。

比嘉美香子さん「ほんとに自分たちの日常が一瞬で変わったその言葉の、周りで飛び交った言葉を聞くと、ほんとに異常な瞬間だったんだなとみなさんの証言から思う」「みんなが危険なんだということを再認識させられた事故だったと思っている」

決して過去のものではない、沖縄国際大学のヘリ墜落事故の記憶。比嘉さんは、6年前から8月13日にこの場所を訪れています。自分自身が“あの出来事”を忘れないためです。

比嘉美香子さん「あれから20年経って、何も変わってない現状があって、それが変わってないという表現なのか、変えられなかった自分なのか、とも思う」「自分がもっと伝えていく側になっていく必要があって少しでもこの現状を変えられるようになりたいと思います」

事故を知る当事者として、記憶をつなごうと比嘉さんは、伝え継ぐ爪痕と向き合い続けます。ヘリ墜落事故については、沖縄と本土との温度差はもちろんだが県内でもヘリ事故に対する温度差に問題を感じたという比嘉さん。事故があった8月13日にそれぞれが自分なりに考えるきっかけになってほしいと話していた。