私たちが日常的に使用するインターネット。大変便利ではありますが、企業や学校などが狙われる「サイバー攻撃」による被害が懸念されています。

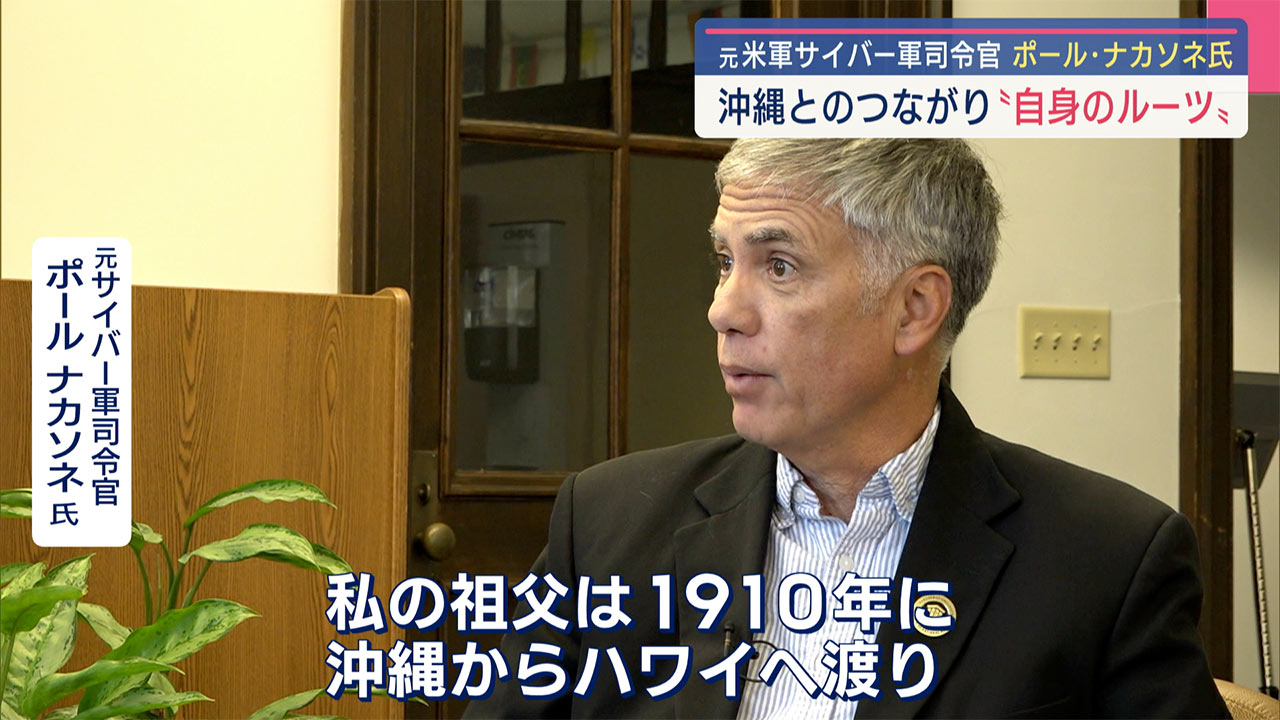

QABでは今年2月、県系3世でアメリカ・サイバー軍の司令官を務めたポール・ナカソネ氏に、インフラが抱えるサイバー上の脅威について取材した際、現実的なサイバー攻撃の可能性を次のように話しました。

ポール・ナカソネ氏「それは、中国、特に人民解放軍が、米中間や日中間の緊張が高まった際に、混乱や混沌を引き起こす手段を探しているからです。彼らは那覇の電力を停止したり、沖縄の経済に影響を与えたりすることができるかもしれません」

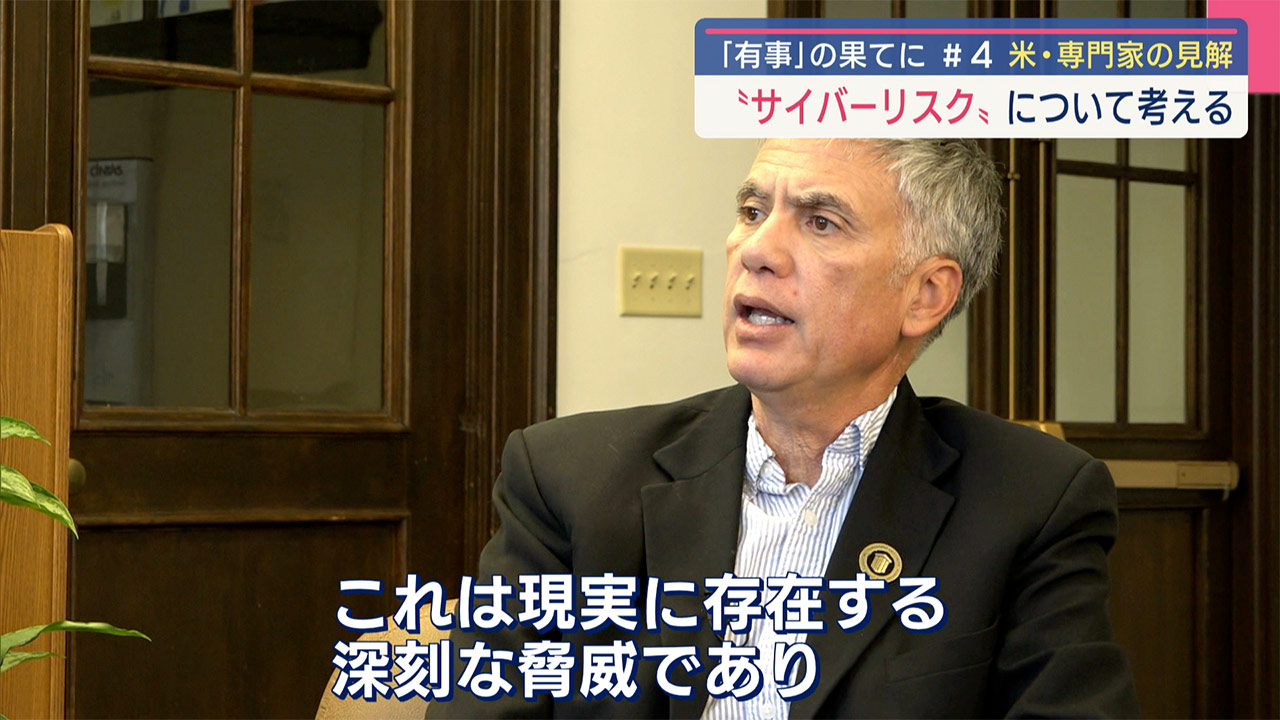

「毎日ATMでお金を引き出せない状況を想像してみてください。もし中国がこのような攻撃を仕掛けてきたらどうなるか。これは現実に存在する深刻な脅威であり、すべての人が理解すべきことだと思います」

ナカソネ氏が語った懸念について、改めてアメリカや他の国々がどのように認識し対応しているのか?ここからは、今回アメリカで開かれたAI・サイバーと安全保障に関する国際会議を取材したメカラ・クラフト・ジュリア記者が伝えます。

メカラ・クラフト・ジュリア記者「会議には、アメリカ、日本、オーストラリアを含む各国の政府関係者や専門家が出席しました」

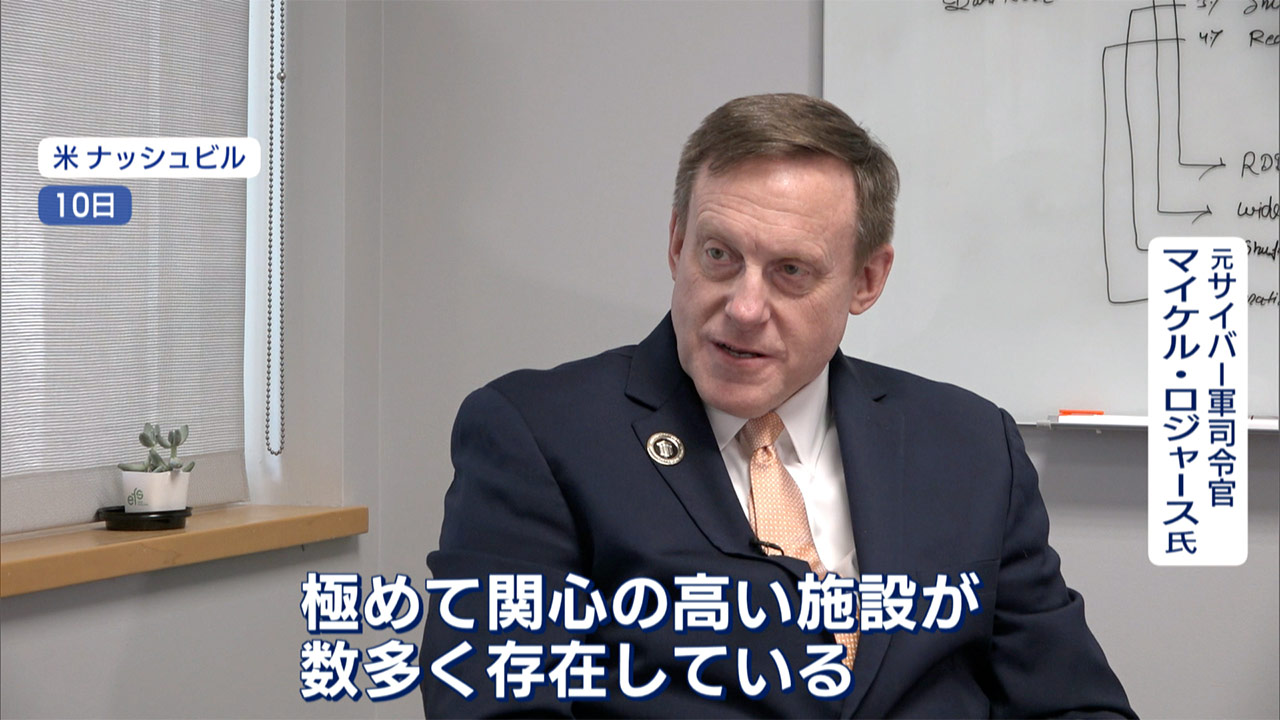

その中で、アメリカのNSA・国家安全保障局の元長官で元サイバー軍の司令官のマイケル・ロジャース氏に沖縄がおかれているインフラと基地を取り巻くサイバーリスクについて伺いました。

マイケル・ロジャース氏「沖縄には、他の国にとって極めて関心の高い施設が数多く存在しています」「これらの基地や施設の基盤の多くは、地域の民間部門から提供される機能に依存しています。これは沖縄でもまさに当てはまります」

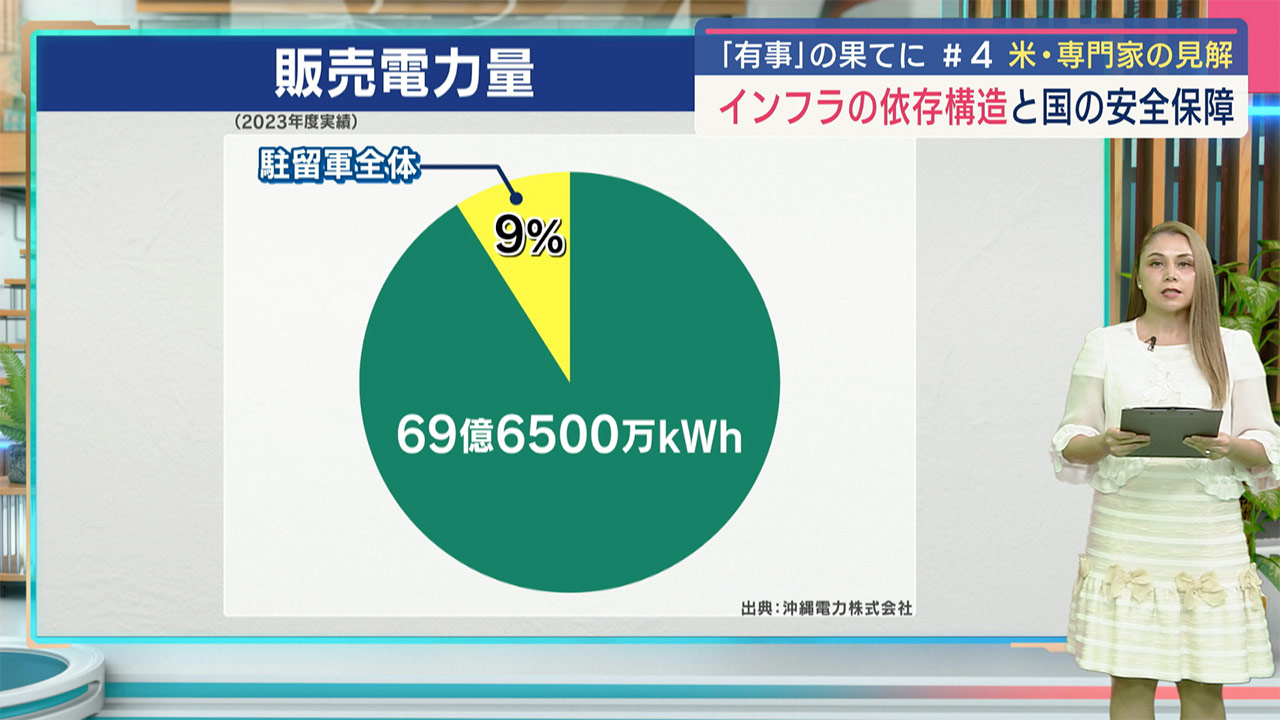

メカラ・クラフト・ジュリア記者「基地の多くは、電力や水道といった地域のインフラに依存しているのが実情です。沖縄電力の資料によりますと、在沖アメリカ軍による電力需要は県全体のおよそ9%で、沖縄におけるアメリカ軍のインフラ使用の規模を物語っています」

「一見、平時には当たり前のように機能しているこの構造ですが、有事や大規模災害、サイバー攻撃といった局面では、深刻な脆弱性となり得ます。こうしたインフラへの依存構造が、どのようなリスクをもたらすのかロジャース氏に聞きました」

マイケル・ロジャース氏「アメリカ軍基地では、グアムをはじめとする複数の場所で基地そのものや、それを支える送電網などのインフラが標的となった例が確認されています。これは沖縄でも同じで、沖縄にある軍施設では自前で電力を生み出しているわけではなく、民間の電力網に依存しています。世界各地で、敵対勢力が基地インフラを支える電力や水道といったシステムを標的とした例は数多く確認されています」

「だからこそ、サイバーセキュリティの観点からは、政府と民間が強固な連携関係を築いておくことが重要なのです。すべてが崩れ始めた危機の真っただ中で、初めて相手と連絡を取るような状況は避けなければなりません。そんな時に関係構築を始めるのは決して得策とは言えません。」

アメリカや中国は、サイバー空間における安全保障を国家戦略として位置づけていて、技術開発や演習体制の整備を急速に進めています。とくに中国は、軍と連携した演習施設の整備も進めているとされ、アメリカはこうした動きをどう見ているのか、ロジャース氏はこう話します。

マイケル・ロジャース氏「まず認識しておくべきなのは、中国がサイバー分野に多額の予算や労力、人的資源を投じているという事実です。それは、サイバーを攻撃手段として活用し、アメリカや日本を含む地域諸国、さらには世界全体に影響を及ぼす能力の強化に向けた取り組みであると同時に、自国のサイバー防衛体制の強化にも力を入れているという点です。それ自体は当然の動きとも言えるでしょう。」

「中国を必ずしも「敵」と見なしているわけではありませんが、その行動には懸念を抱いています。」

「サイバーセキュリティは、いまや世界中すべての国が関心を持つ重要な課題です。私たちは、組織としても国家としても、経済としても、そして個人としても、極めて高度に接続されたネットワーク社会の中で生きており、そうした環境においてサイバーセキュリティは、まさに基盤となる安全保障の要素となっています。」

こうしたサイバー空間での脅威に向き合ううえで、鍵となるのが日米の協力体制だとロジャース氏は話します。

ロジャース氏インタ「日本の民間企業や政府機関が運営する重要インフラについても、お互いに協力し合いながらその防御力を高める取り組みができないかと考えています。なぜなら、そうした設備・電力、通信、水道といったインフラは、日本国内のアメリカ軍基地だけでなく自衛隊の施設も支えているからです」

インフラの保全と防衛は、もはや一国だけで完結できる課題ではなく、こうした共有された課題にこそ、国境を越えた協力の可能性が広がっているとロジャース氏は話します。

マイケル・ロジャース氏「サイバーという分野は非常に興味深いものです。なぜなら、すべての国にとって重大な懸念事項であると同時に、国々をつなぐ共通の関心事として活用できる可能性もあるからです。サイバーを国家安全保障を高めるための戦略の一要素として、もっと戦略的に捉え、国同士の連携を深める手段として活用していくべきだと私は考えています」

沖縄のインフラが抱える「見えにくい脆弱性」と、それに対して日米がどう協力して備えていくか、改めて私たち一人ひとりにも関わるテーマであることが伝わってきました。

メカラ・クラフト・ジュリア記者「はい。基地や安全保障というと、どうしても軍の話に聞こえがちですが、実は電力・通信・水道といった、私たちの生活と直結するインフラが土台にあります」「この『共通の基盤』をどう守るのか、国を超えた対話と協力の在り方が問われています」

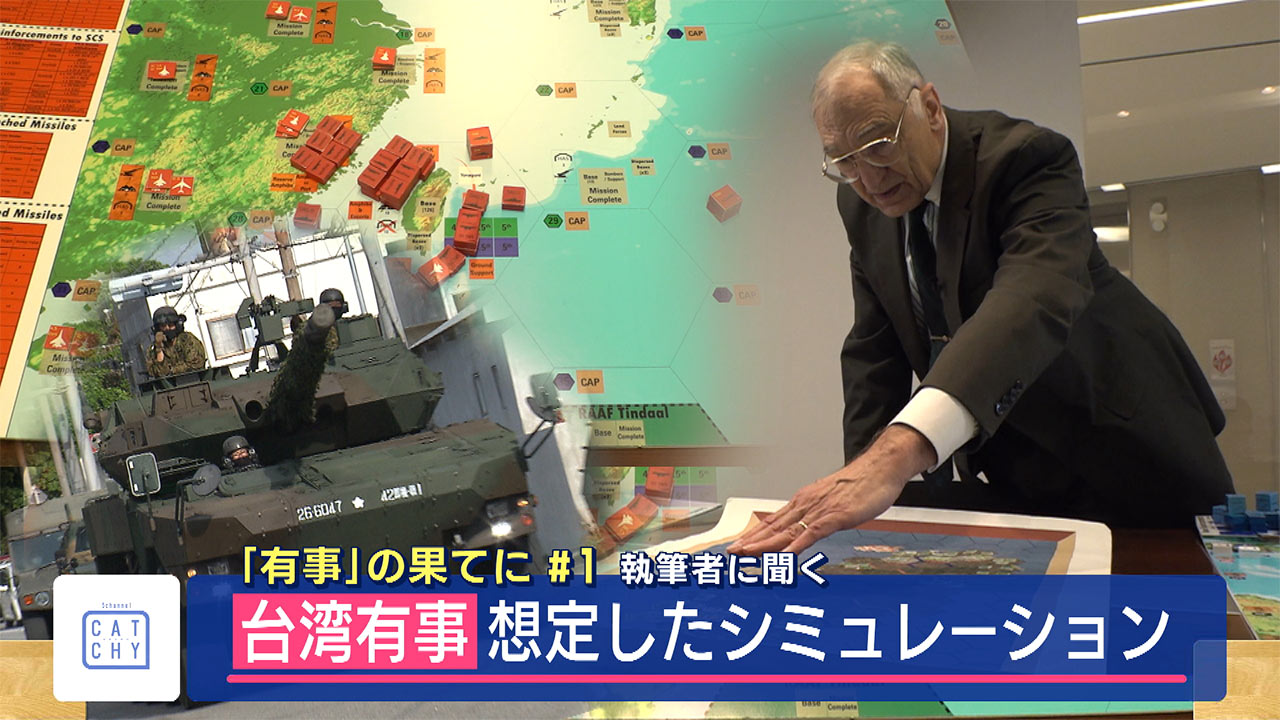

次回は「台湾有事とAIの関係性」についてアメリカの国際政治学者の見解を交えてお伝えします。