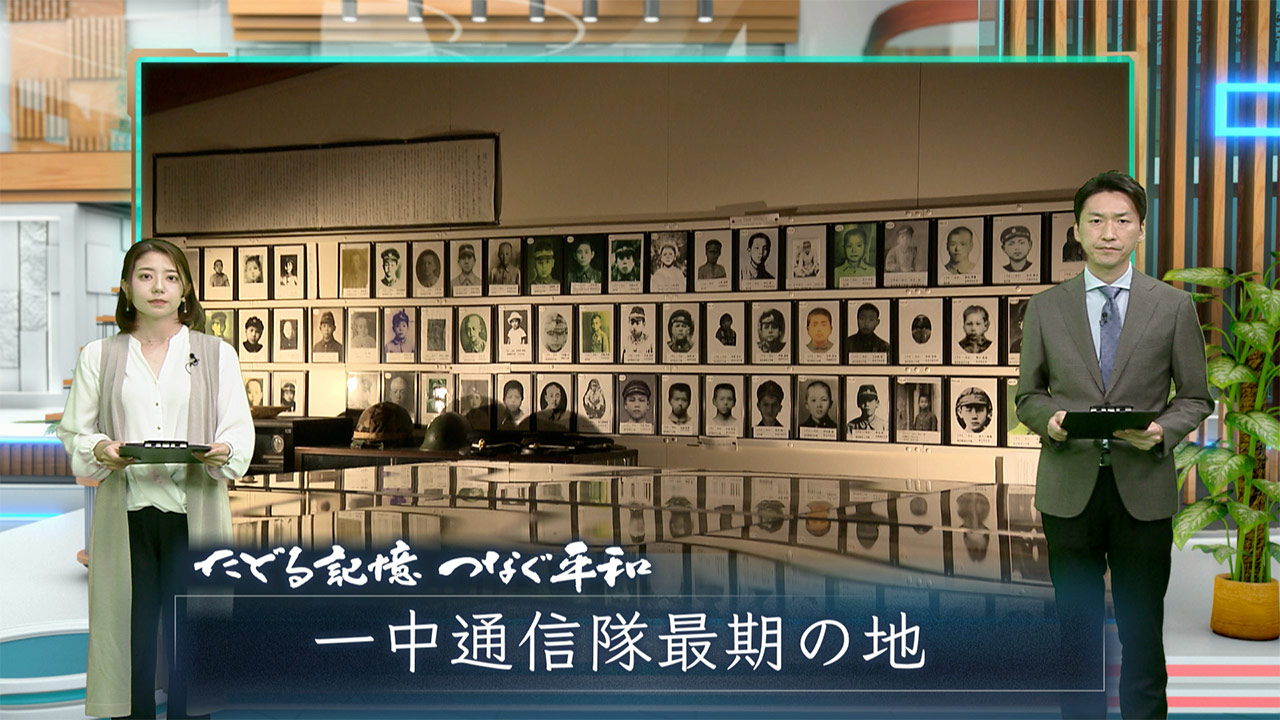

シリーズ、たどる記憶つなぐ平和です。沖縄戦では、県内21の学校に在籍してた14歳から19歳までの生徒が学徒隊として戦場に駆り出され、半数近いおよそ2000人が命を落としました。

このうち、通信隊として動員された首里高校の前身、県立旧制第一中学校の2年生。生徒たちの最期の地とされる場所がことし、46年ぶりに確認されました。

「私たち同窓会としましても、この場所を特定しなくちゃいけないと思いながらも、戦後80年を迎えるに至って」「47年目にこういう形で特定できたことは、大変、友の会の仲村さんたちのご苦労だったと思います」

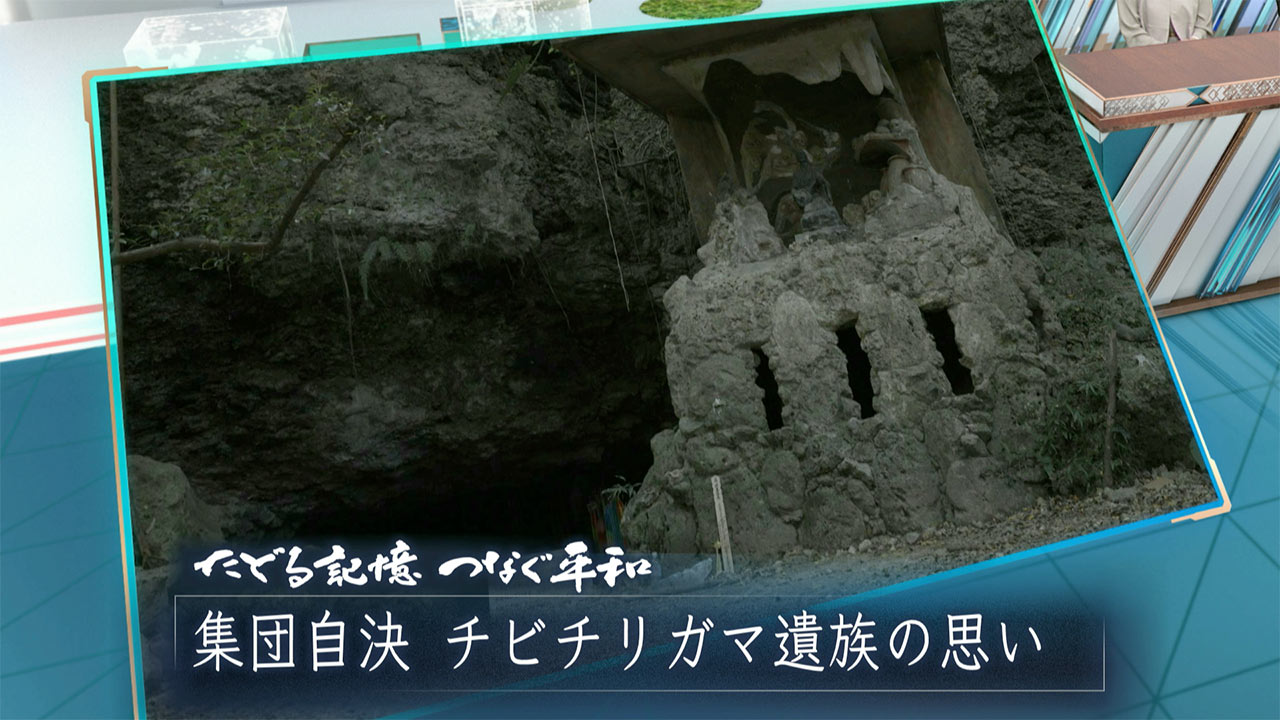

沖縄戦最後の激戦地、糸満市摩文仁。切り立った崖の間を下りた場所で、先月、慰霊祭が行われました。

ここは、沖縄戦で通信隊として動員された首里高校の前身、旧制県立第一中学校の生徒たちが命を落とした最期の地とされる場所です。

一中学徒隊展示資料室解説員・大田光さん「電信36連隊っていう32軍直属の通信部隊の第4中隊の子たちがいた場所です」「ケガしてここで寝かされていたのをナパーム弾の攻撃受けて亡くなったと。一人は、食糧調達でケガしてここに戻ってきて、ここで亡くなったとか」

「一中生の記録を読む限り、確実にここで亡くなったことがわかっているのは6人です」

1979年に生き残った同級生たちによって33年忌が行われて以降、目印としていた柱は消失。

元学徒たちも高齢化が進むなどして、長年、場所が不明となっていましたが、県平和祈念資料館友の会が写真などをもとに調査し、戦後80年の節目に、この場所を特定しました。

県平和祈念資料館友の会・仲村真さん「探しだしたというよりも、確認できたこと自体が慰霊祭につながったので、それは養秀同窓会の人たちの思いが自分たちもひしひしと感じられます」

「合同指揮所みたいなのがあって、そこから各部隊に指令が出る。それを取りに行くわけです」

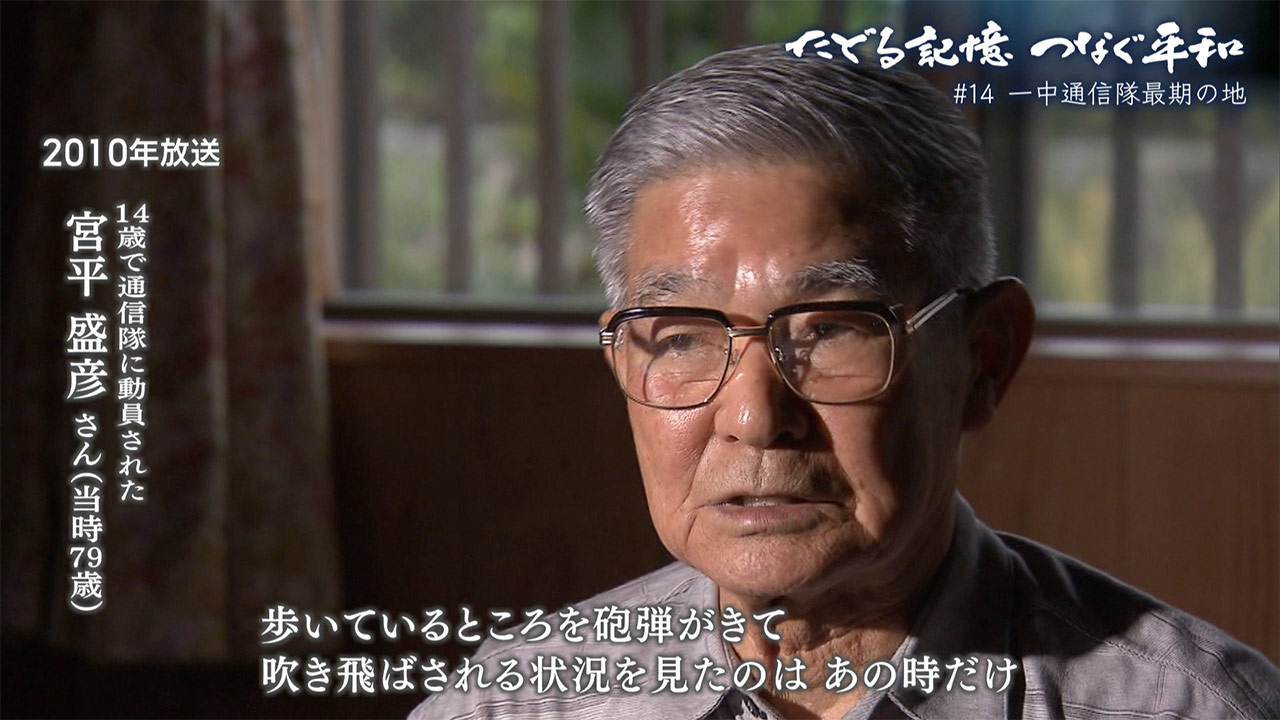

今から15年前、14歳で通信隊に動員された当時のことをこのように語っていた宮平盛彦(せいげん)さん。

宮平さんの任務は伝令。首里城近くの指揮所で電文を受け取り、砲弾が降る中をおよそ1キロ先の分隊の拠点に走って伝える役目でした。

「飛行機でもやる、砲弾でもやる。ものすごい悲惨な状況だった、歩いているのを砲弾がきて、吹き飛ばされる状況を見たのはあの時だけです」

一中学徒隊展示資料室解説員・大田光さん「中学校当時、中学校2年生で14歳15歳で動員されてるんですけれど、その時の写真があんまりなくて」「こうやってみると、幼いですよね」

沖縄戦では、徴兵年齢に満たない14歳から19歳の男子生徒が兵士として召集され戦闘に参加させられました。

県立第一中学校でも3年生以上は「鉄血勤皇隊」として、2年生は「学徒通信隊」として、あどけなさの残る少年たちが戦場に駆り出されたのです。

一中学徒隊展示資料室解説員・大田光さん「建前上は通信隊要員の子たちというのは、志願入隊なんですよね、でもそれに必要な手続き取られたかというと、ほとんど取られていない」

「いわゆる緊急事態の名のもとで、なし崩し的に進められていって動員されていったという、この動員やり方というか、それにも非常に憤りを覚えるところではあります」

日本軍の兵力不足を補うため、短期間で根こそぎ集められた学徒たち。6月下旬の解散命令のあとも戦場に放り出され、砲撃にさらされ続けました。一中通信隊では、115人中65人が命を落としています。

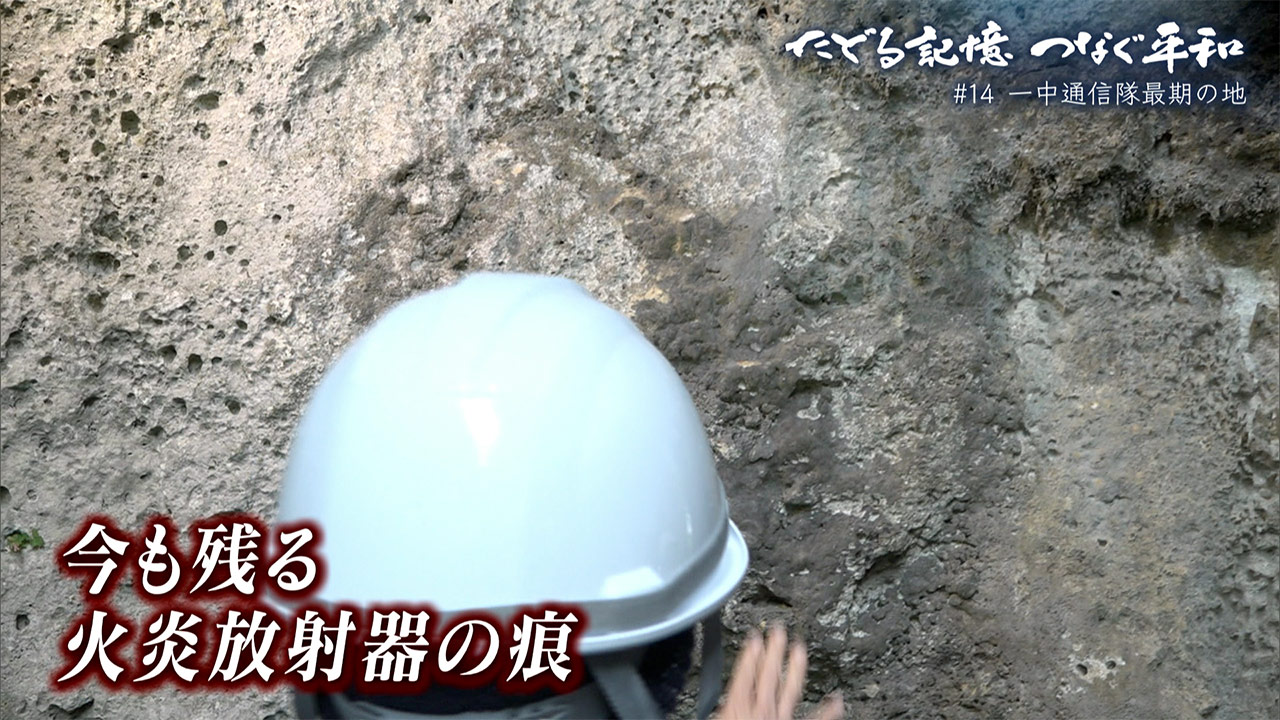

沖縄戦から80年、慰霊祭はフィールドワークの一環として行われました。参加した人たちは、岩の溝や岩穴が散在する足場の悪い険しいコースへ。山道を進むと、ごつごつした岩肌には黒いしみ。アメリカ軍の火炎放射器の痕だといいます。

「こっちからこっち。(それも火炎放射器?)こっち、なまなましいですね、ここね。ここ」

岩を登ったり、木々をかき分けたりしながら、2時間近くかけて県立第一中学校の生徒たちが命を落とした最期の地とされる場所にたどり着きました。

慰霊祭では、46年ぶりに「一中学徒通信隊終焉之地」と書かれた標柱が立てられ、一中の記章が入ったお菓子を供えられたあと参加した人たちは手を合わせました。

一中学徒隊展示資料室解説員・大田光さん「お饅頭もありますから食べて下さいね。この場所ちゃんと覚えておきますからね。そんなことを考えてました。6人の名前を思い出しました」「しっかり、たくさんの人と共有できたので、よかったなと思います」

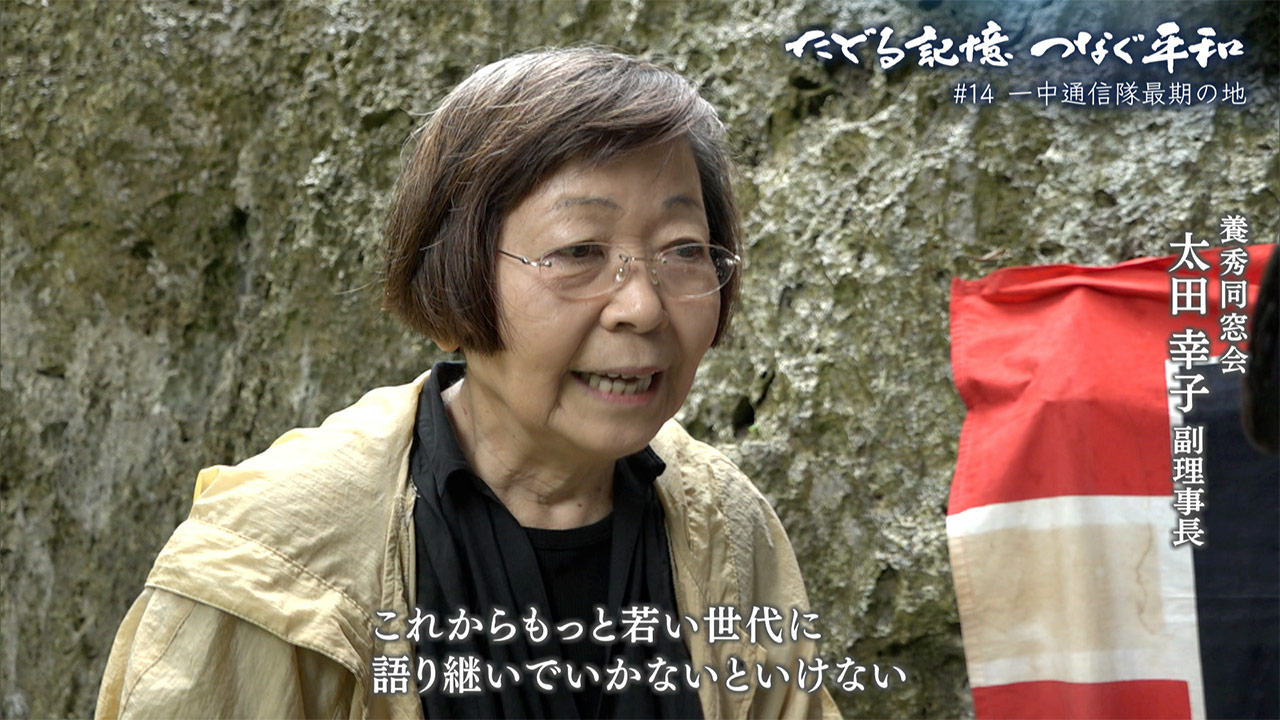

養秀同窓会・太田幸子さん「これからもっともっと若い世代にね、語り継いでいかないといけないということを改めて感じました」

通信隊に動員され命を落とした一中生徒たちの最期の地。半世紀近経った今、再び「物言わぬ語り部」として平和の尊さを語りはじめます。

養同窓会によると生存者の証言とも一致していて、この場所でほぼ間違いない。また、ここは数名が捕虜になったという場所でもある。当時を語ることができる元学徒らも少ないなか、この場所は沖縄戦の実相をを伝える貴重な場所。

今後、石板を設置できるかなど含めて次世代に継承する取り組みを検討する予定。