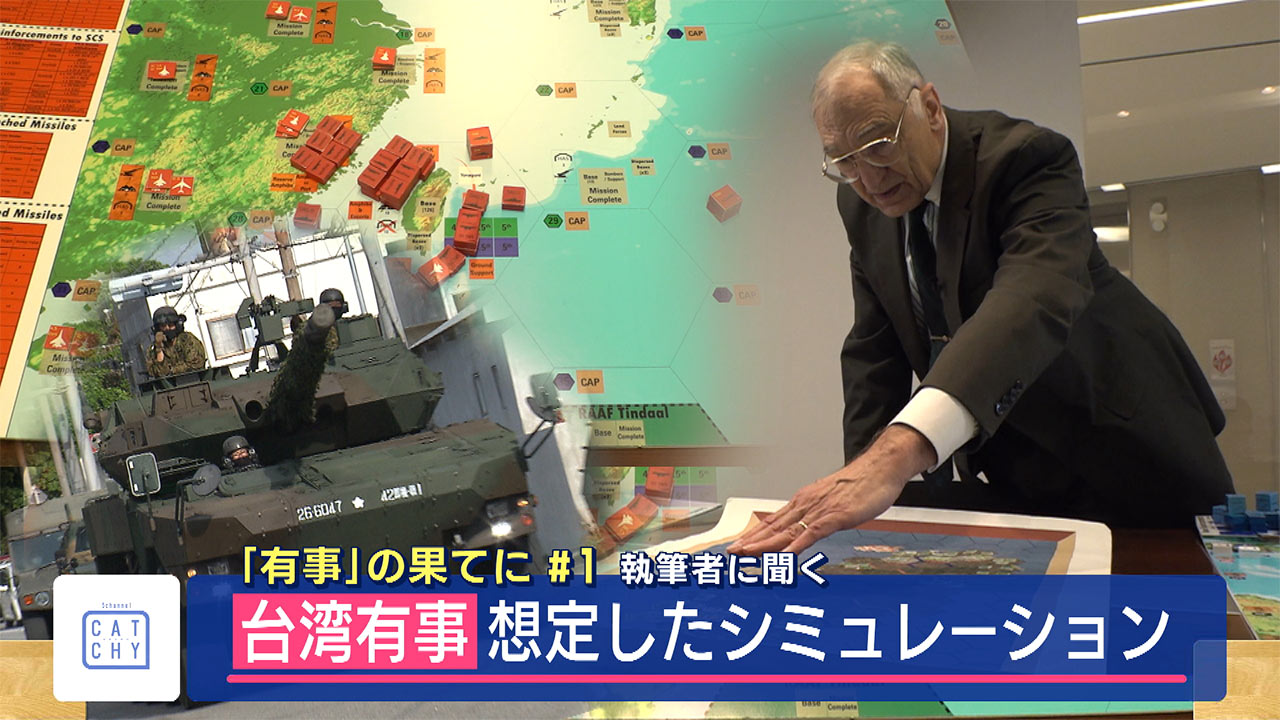

沖縄を巡る、有事や国際関係などを考える「『有事』の果てに」です。今回は台湾有事に関して、中国研究者の分析を紹介します。

米国のトランプ政権の中台問題へのかかわりを不透明とした一方で、中国の台湾への侵攻が迫っているという見方に疑問を投げかけています。台湾を取り巻く国際環境を踏まえて詳しくお伝えします。

今月2日、米国のトランプ大統領が発表した各国への「相互関税」。各国の株式市場は大混乱に陥ったほか、中国は対抗措置を打ち出すなど、米中対立の様相を呈しています。

トランプ政権の発足直前の今年1月初旬、米国の調査会社、ユーラシアグループが発表した報告書「2025年十大リスク」では、その一つに米国とと中国の決裂が挙げられています。そのユーラシアグループで、中台関係などの研究を続けている、アマンダ・シャオ氏です。

米国のトランプ政権と中国の習近平政権。台湾に対してどのように向き合い、有事の危険性はどう見積もっているのか。見解を聞きました。

アマンダ・シャオ氏「新しい政権が発足してまだ2か月です。トランプ政権の両岸政策がどうなるかは、実のところ不確実性が多く、その理由も多くあります」

トランプ政権の台湾政策について、不透明さを語るシャオ氏。トランプ氏自身と政権内でも認識にずれがあるといいます。

アマンダ・シャオ氏「トランプ氏にとって、台湾は米国と中国の関係で交渉の切り札の一つと長い間考えています。しかし、トランプ氏の周りにいる閣僚は、台湾について異なる見解を持っています」「台湾自体に多くの戦略的重要性があると彼らは考えており、台湾への米国の政治的・軍事的支援を実際に増やしたいと考えている証拠は多くあるのです」

一方の中国・習近平政権。去年1月に発足した台湾の頼清徳政権など「台湾独立勢力への警告」とし、台湾周辺で軍事演習を繰り返す様子も、たびたび報じられています。

シャオ氏は習近平政権の台湾への対応について「米国の注意を引かないようにしている」と分析します。

アマンダ・シャオ氏「トランプ政権にとって中台問題は最重要課題ではありません」「彼は中東やロシアに注目していて、ノーベル平和賞を取るための戦争終結や、米国の国境警備にも強い関心があり、この状況で台湾の緊張を高めることは、中国が達成したいことと逆効果です」「全体の面では、2025年のリスクは比較的低いと考えています」

台湾有事を巡る議論の中では「2027年の有事発生説」も盛んに強調されてきました。

その根拠の一つは、2021年、当時の米・インド太平洋軍のデービッドソン司令官が脅威は「6年で顕在化する」と議会で証言したことなどが挙げられます。

一方のシャオ氏。台湾有事の発生について「中国の軍事的な能力とそれを行使する意思を切り離すことが重要」と指摘します。

アマンダ・シャオ氏「米国の諜報筋は2027年の中国軍が目指す能力は、台湾の奪取と関連しているとみていますが、台湾だけでなく米国も慎重な見方です。彼らも中国の指導部が目指す能力を獲得したとしても、台湾を奪取する意図があるとは限らないと言います」

「能力と意思を切り離して考えることは重要です。何かをする能力があることと、それを実行に移すことはイコールではありません。現時点で明確なタイムラインはなく、ご承知の通り、台湾への全面的な上陸侵攻作戦は中国にとって依然としてリスクが高く、近い将来には起きそうにありません」

「ペンタゴンも含め、ほとんどの最新の評価では中国が許容できるコストで、軍事力で台湾を素早く奪取するために必要な能力はまだ備えていないとみています」

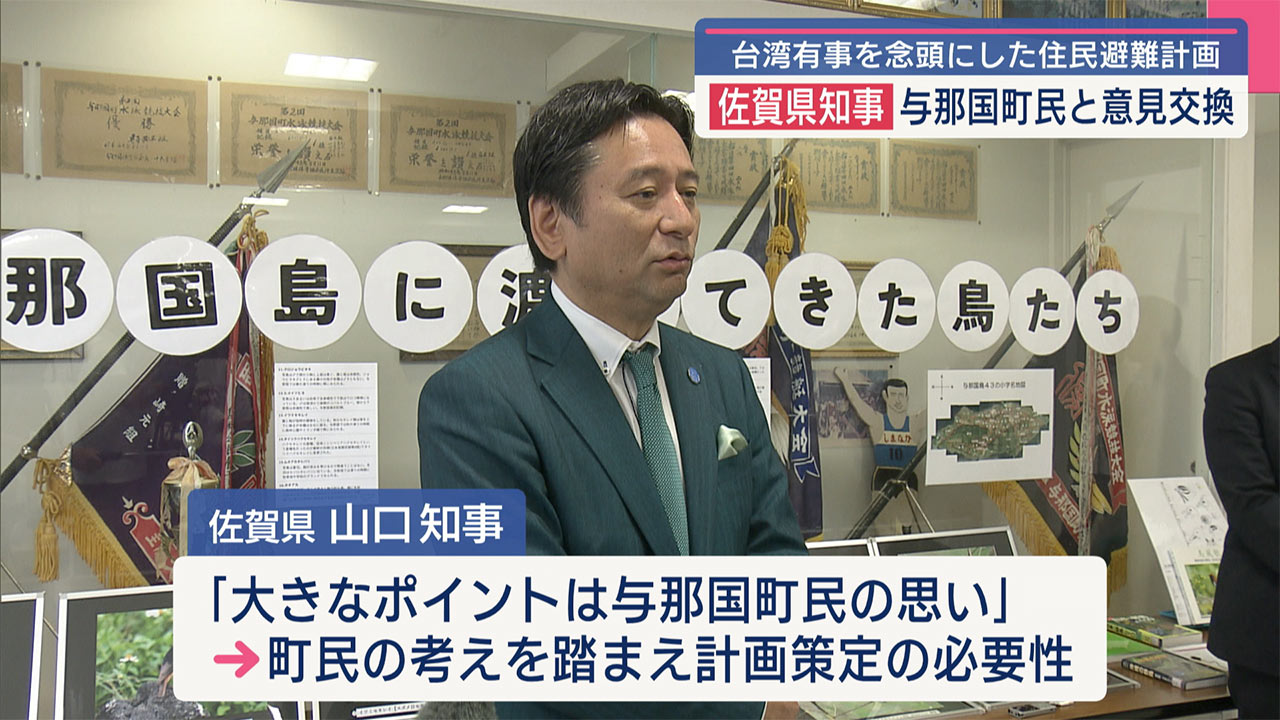

そうした状況下でも、南西諸島周辺では自衛隊や米軍、中国軍も活動を活発化させています。

防衛省が今月10日に公表した、3月までの1年間の航空自衛隊の緊急発進の回数は那覇基地が対応する南西方面での事案がおよそ6割を占め、全体のおよそ3分の2は中国軍機への対応だったといいます。

南西諸島周辺での、軍用機や軍艦による事故や衝突も起きかねない中で、シャオ氏は、相手の意図を知るチャンネルを持つ必要性を強調します。

アマンダ・シャオ氏「過去に前例もありますが、有名なのは2001年4月に米軍機と中国軍機が衝突し、中国側のパイロットが死亡して、数か月の政治的危機が発生した例です」「結果的に解決はしましたが、迅速に決断をしなければいけないというプレッシャーはあります。なので、衝突は単なる事故であり、相手側は危機に乗じることはないが、退くこともないと双方が理解している限り、緊張を緩和できる可能性は比較的高いと言えるでしょう」

「問題はこうした情報共有をするためのコミュニケーションチャンネルが双方の軍にあるかどうかです。双方が望まない事態にエスカレートしないようにするため、軍の高官レベルで機能的なチャンネルを持つことが重要になるでしょう」

偶発的衝突が戦争に発展し、長期化する事例は、歴史上何度も起きてきました。沖縄周辺で戦争につながる「衝突」を回避するために、「相手の意図や考え」を知ることが重要だと言えます。

シャオ氏は取材の中で、県の地域外交の取り組みについて「関係者から直接、リスク感覚を理解しようとすることは賢明だ」と話していました。

戦争は、他国の意図を読めず、政府内や国民に疑心暗鬼が広がったときにおきます。私たちも周辺の国にどんな人が住み、何を考えているのかを知る努力が求められています。