特集です。1996年に日本政府とアメリカ政府が普天間基地の返還に合意してから、あすで29年が経ちます。

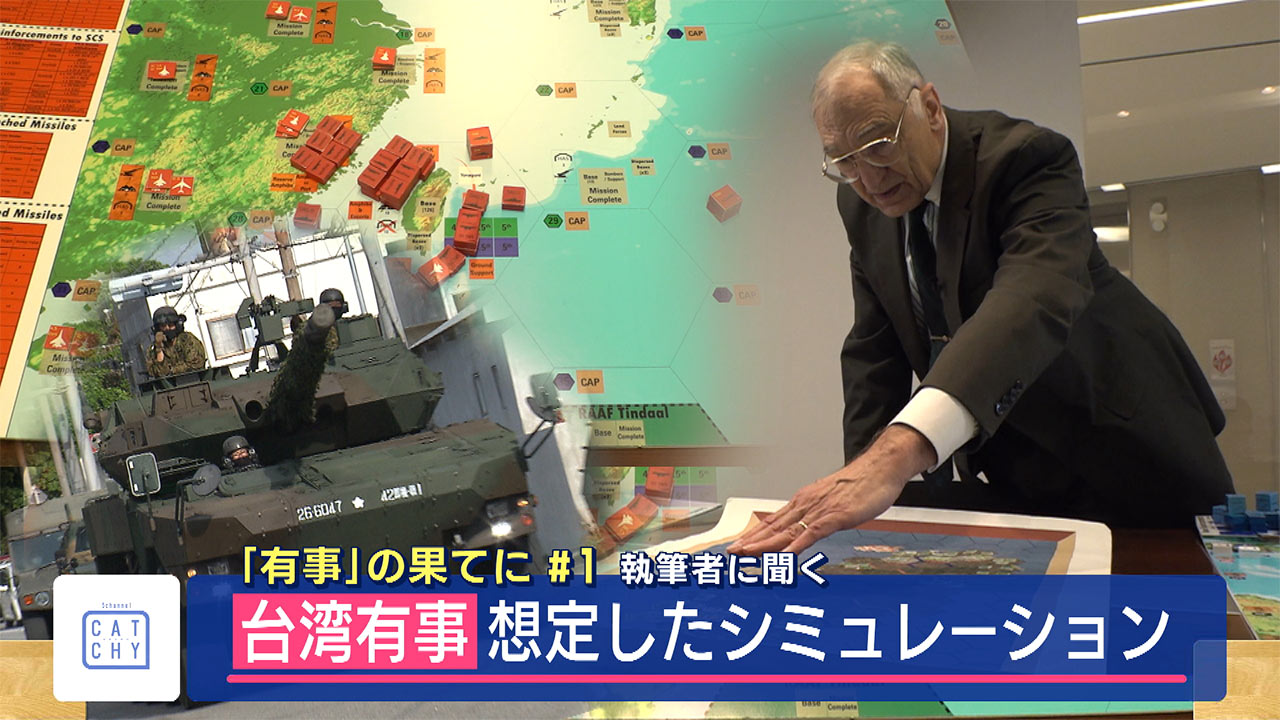

移設先の辺野古新基地の実現の可能性に疑問を投げかけるレポートがアメリカのシンクタンクから出され、注目を集めました。現地で執筆者に見解を聞きました。今年2月末、アメリカ、ワシントンDCにある有力シンクタンク「戦略国際問題研究所」(CSIS)。

元海兵隊大佐で研究を続ける、マーク・カンシアン氏。カンシアン氏は2020年に記した、海兵隊の体制について分析したレポートの中で辺野古新基地建設について、こう記しています。

「この計画は困難続きで、完成予定日が2030年に再度延期され、費用は跳ね上がっている。これが完成することなどないように思われる」

今、見解を聞くと、カンシアン氏はこう述べていました。

カンシアン氏「実現可能そうです。多くの通常の軍事基地の建設計画であれば、答えはノーでしょう」「滑走路の建設に技術的問題が多く、困難だと証明されているからです」「しかし、政治的・外交的観点では重要で、日本政府、米国政府は計画を推し進めています」

カンシアン氏が指摘するように、辺野古新基地建設は政治的決定の産物といえる経緯をたどってきました。

1996年・橋本龍太郎総理(当時)「普天間飛行場は今後5年ないし7年以内に、これから申し上げるような措置が取られた後に全面返還されることになります」

「全面返還決定するも」

「移設先は「県内」そして「辺野古」」

「市民投票では「反対」多数も」

1997年・比嘉鉄也名護市長(当時)「ヘリポートを受けいれると同時に、私のこれまでの政治生命を終わらせていただきたい」

「市長は「受け入れ」表明」

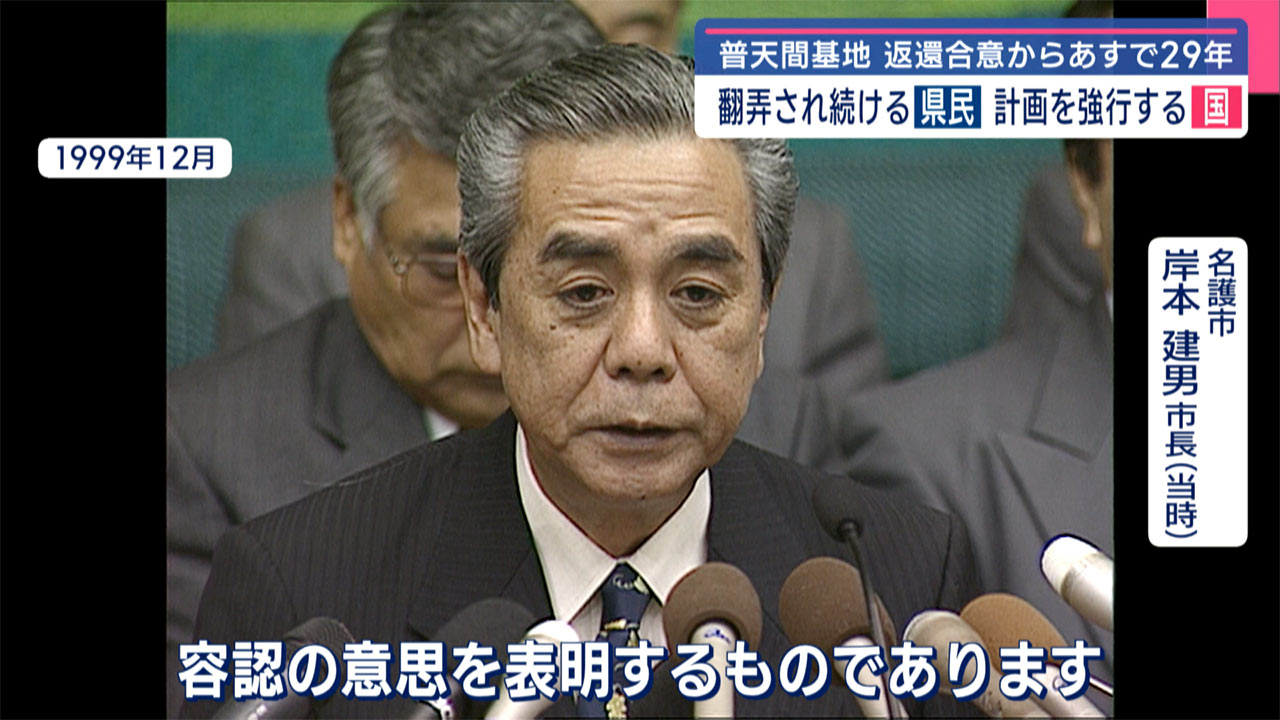

1999年・岸本建男名護市長(当時)「前提が確実に実施されるための明確で、具体的な方策が明らかにされなければ、移設容認を撤回するものであることを、市民の皆様にお約束し容認の意思を表明するものであります」

「名護市長は容認条件示すも」

「反故にされて決まった現計画」

2009年8月・鳩山由紀夫民主党代表(当時)「最低でも県外移設が期待される」

「時の総理が提起しても」

「実現しない「最低でも県外」」

2013年12月・仲井眞弘多知事(当時)「基準に適合していると判断し、承認することと致しました」

「知事が工事承認するも」

「県民投票で約72%の「反対」」

「浮上した軟弱地盤問題」

2021年11月・玉城デニー知事「普天間飛行場代替施設建設事業にかかる、埋立地用途変更および設計概要変更承認申請について、本日不承認とする処分を行いました」

「知事の工事不承認も」

「国や司法は覆し」

記者「今大浦湾上の作業船で重機が砂の投入を始めました。軟弱地盤の改修工事に今着手しました」

「続く工事強行」

2025年4月11日・林芳正官房長官「政府としては辺野古移設が唯一の解決策であるという方針に基づき着実に工事を進めていくことが、普天間飛行場の一日も早い全面返還を実現しその危険性を除去することにつながると考えております」

「唯一の解決策」?

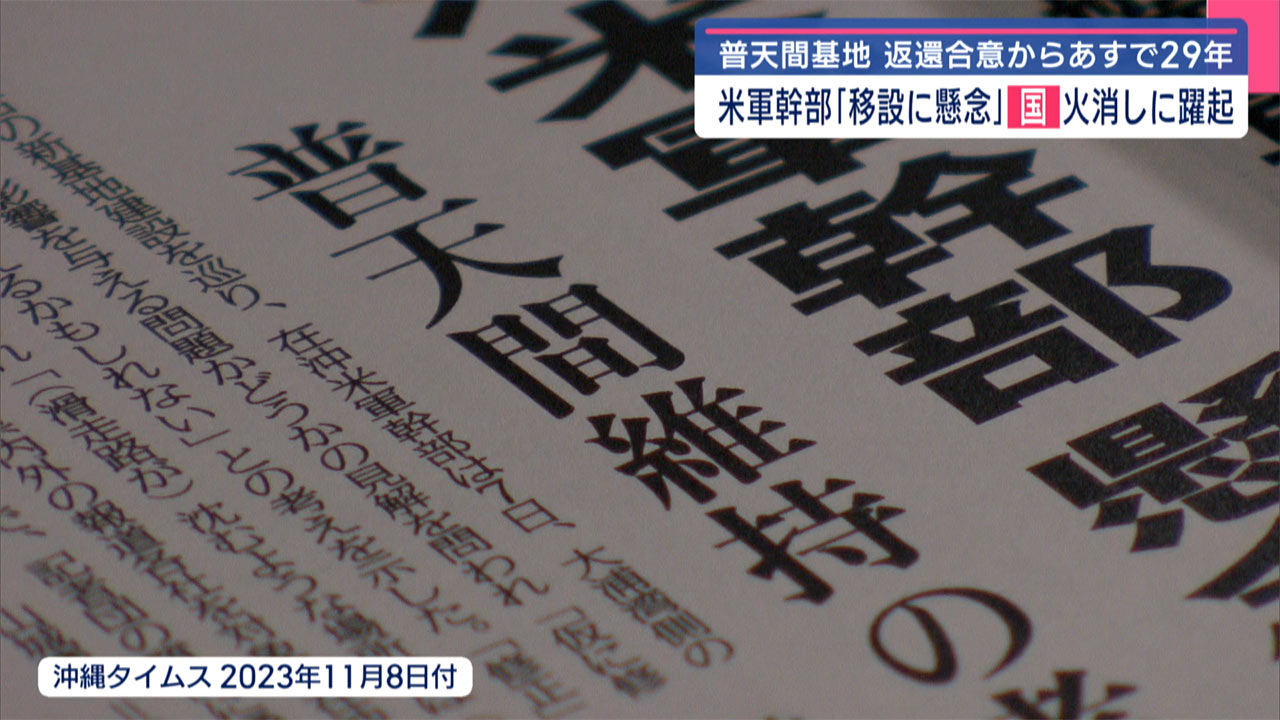

2023年11月放送 中村アナウンサー「軍幹部は辺野古新基地の軟弱地盤について懸念を示しました」金城アナウンサー「沖縄に駐留するアメリカ軍が開いた報道機関向けのワークショップで、軍幹部は新基地の完成を「2037年以降になる」などとの見通しを示しました」

こうした中、2023年、沖縄に駐留するアメリカ軍の幹部が辺野古移設に懸念を示すような発言をします。「軍事的に考えれば普天間の方がよい」などのコメントが大きく報じられました。

2023年11月・松野官房長官(当時)「飛行場として問題なく建設可能であると承知しています。こうした内容については米側にも説明を行い確認してきており、日米間に見解の相違はないと承知しています」

日本政府も火消しに追われた発言でしたが、この発言についてカンシアン氏はこう分析します。

カンシアン氏「そのような意見は驚きではありません」「もし政治的要素のない決定であれば新しい基地はとても高価なため、現在の基地にとどまると思います」「しかし、決定には多くの政治的要素が含まれているのです」

カンシアン氏「多くの可能性を検討したとき、ここより良い場所はなかったと思います」「例えば沖縄周辺に航空母艦を回航して運用するなどです」「いずれも有効とはみなされませんでした」「なので、ここが最良の場所なのでしょう」

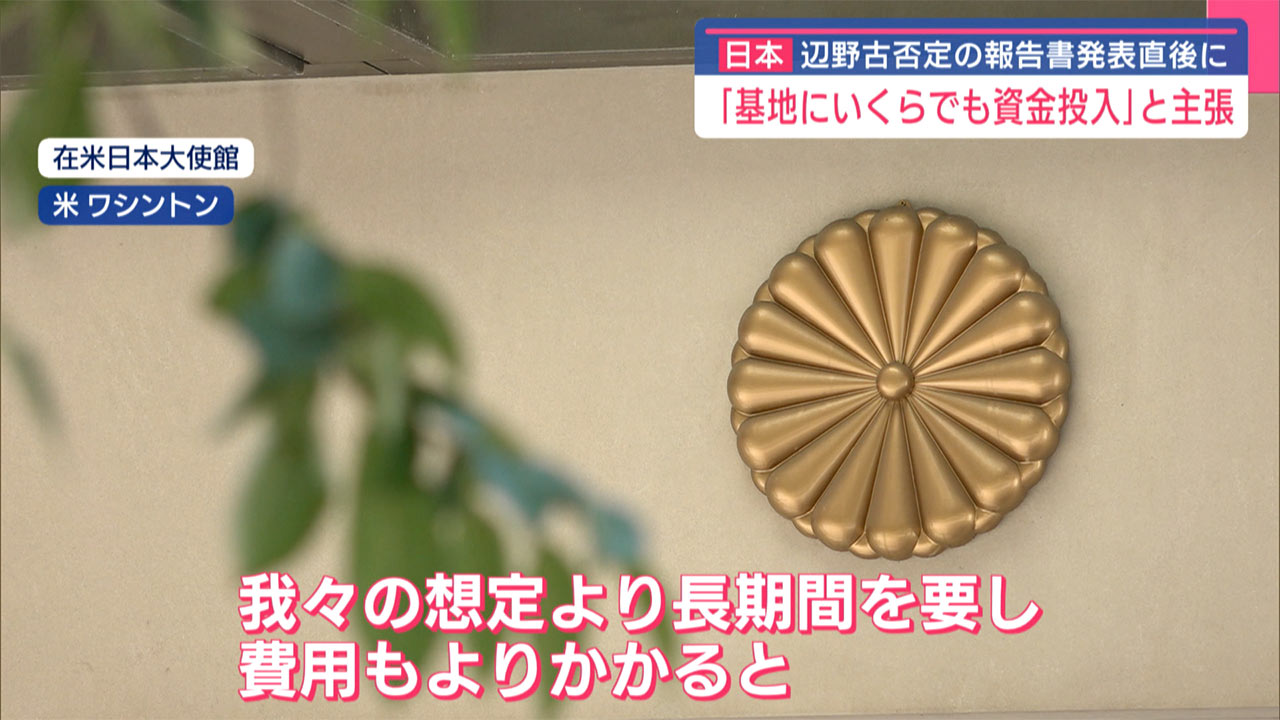

いまは辺野古の基地建設について異なる発言をするカンシアン氏。「実現可能性が低い」とした報告書を発表した直後の出来事を、こう語りました。

カンシアン氏「日本大使館と政府は必要なだけ時間を費やし、基地建設のためにどんな高額でも支払うと強く主張し、この基地は建設されると、私を説得してきました」「レポートを発表した後、日本大使館の職員が訪れて、基地を建設するためにはいくらでも資金を投入するつもりだと主張しました」「それが事実で、そして確かそうであれば」「基地は建設されるでしょうが、我々の想定より長期間を要し、費用もよりかかると私は言うでしょう」(了)

今回、ワシントンで、日本政府に疑問を投げかける意見を封じ込めるような動きがあったことが、明らかとなりました。

県のワシントン事務所は一時閉鎖の判断がされましたが、住民の視点で沖縄の基地問題の状況をワシントンで伝えていく活動の意味が改めて問われそうです。

これまでの経緯を振り返りますと、県民、そして宜野湾市民が置き去りになっていると感じます。今後数十年かかるといわれる基地建設が本当に唯一の解決策なのか、問い続けなければなりません。