琉球の貴重な動植物を紹介する「リュウキュウの自然」です。案内は動物写真家の湊和雄さんです。よろしくお願いします。

湊和雄さん「よろしくお願いします。さて今回のテーマはこちら「飛び立つ春の昆虫たち」です。いよいよ、やんばるの森も新緑が本格化。春の森の主役甲虫たちも続々と姿を現しています。今シーズンは、その甲虫たちの飛び方にフォーカスして見ていきましょう」

それでは早速VTRを見ていきましょう。

湊和雄さん「新緑の山並もピークを迎え、冷え込みの強い冬の後は一段と新緑も鮮やかです。新緑の主役は、やんばるで最も多い樹木イタジイの花です。亜熱帯の森の新緑では、濃い緑から明るい黄色までのグラデーションが特徴な花です」

黄色がとても鮮やかですね!

湊和雄さん「はい!これが花のアップ。本土で見られる栗の花によく似ていて、そこにはたくさんの昆虫がやって来ます。さて、今回は甲虫の飛び方にスポットを当てますが、先月登場したチョウの飛び方をもう一度振り返ってみましょう」

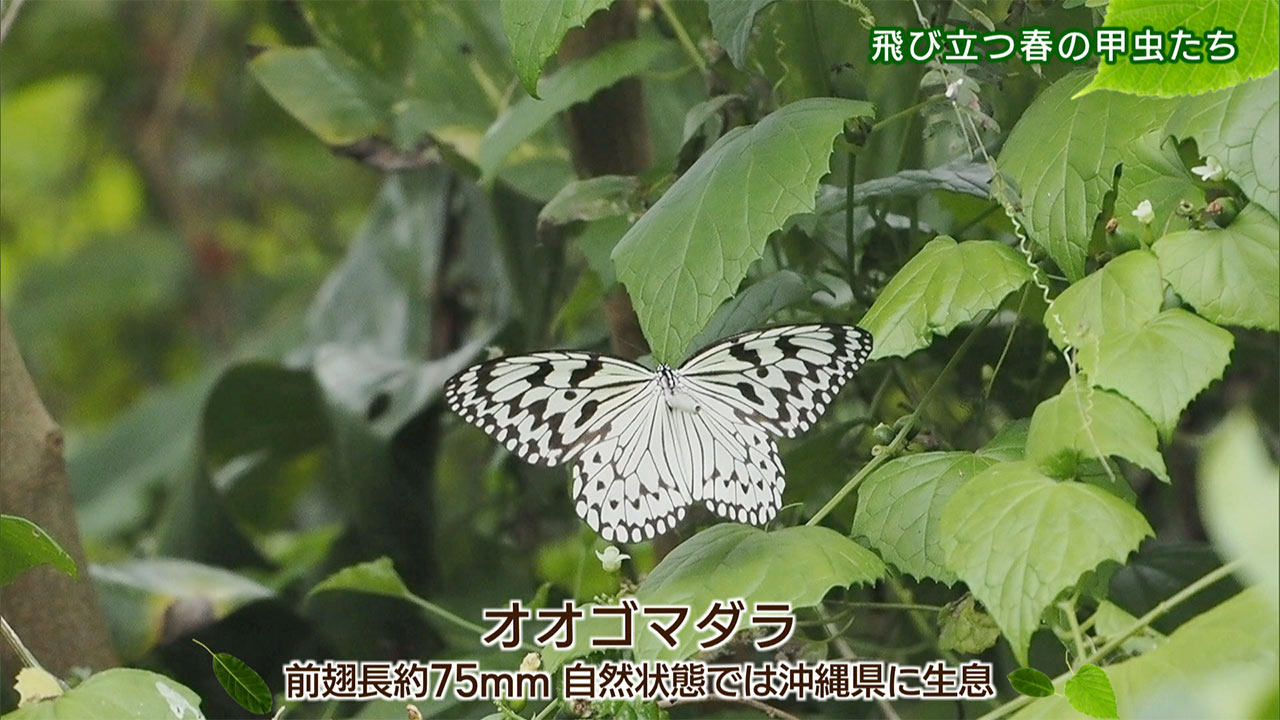

湊和雄さん「先月のエゴノキに花とジャコウアゲハ。突然、花から飛び上がったかと思うと、器用に方向転換しながら飛んでいますね」「オオゴマダラも先月紹介しました。クロミノスズメウリの花から飛び立ったかと思うと、別の花に舞い降り、さらに舞い上がると自在に飛び回っている印象です」

気持ちよく飛んでいますね!

湊和雄さん「今回撮影したクロセセリも、葉の上から何の前触れもなく飛び立ちました」

飛び方が良く分かりますね!

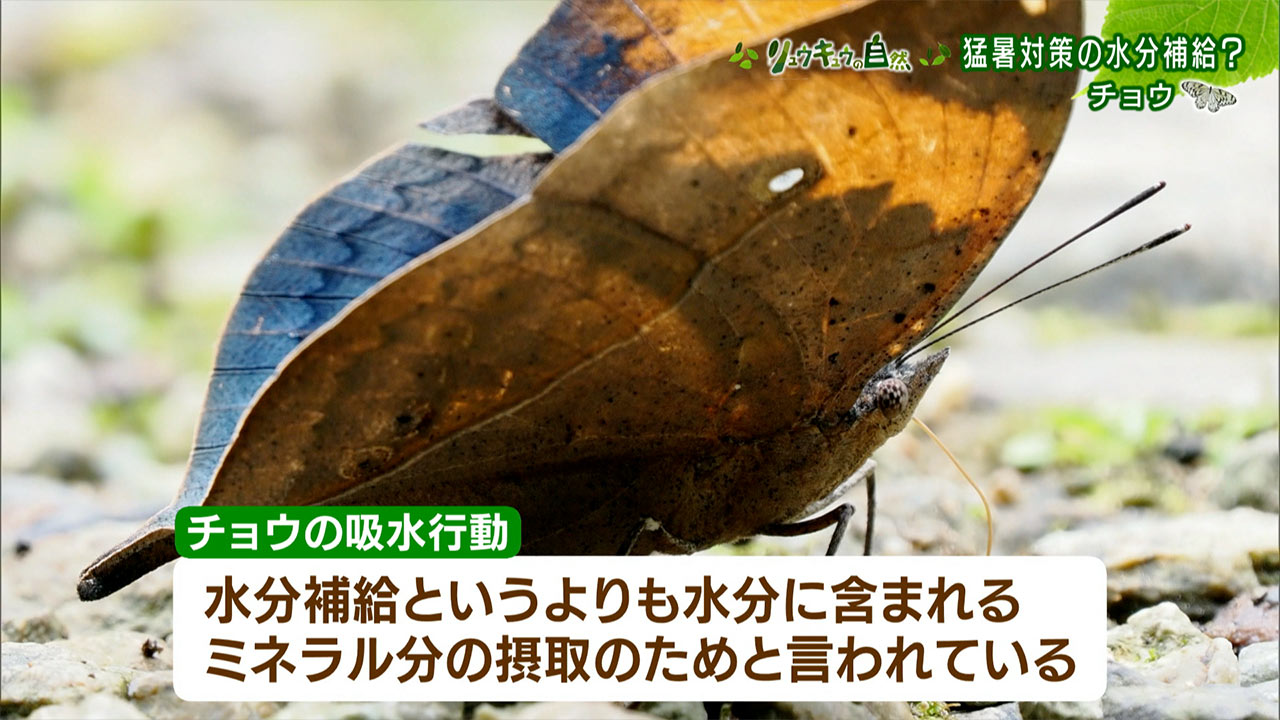

湊和雄さん「リュウキュウヒメジャノメも同じように葉の上から突然舞い上がりました。このようにチョウの飛び方は俊敏で器用な印象です。個人的にやんばるの春の甲虫の主役と呼んでいます。オキナワトラフハナムグリ。飛ぶときは、固い上の翅2枚を広げ、その後にその下に畳まれていた柔らかい翅を広げて飛び立ちます」

湊和雄さん「ヨツメオサゾウムシは、緑の葉に赤色系の体色なので目立ちます。翅を開く前に中脚を持ち上げるのが特徴です。恐らく、鉤爪のような脚の先端の引っ掛かりよる飛び立ちの失敗を低減するためなのでしょう」

へ―面白いですね!

湊和雄さん「これはアマミアオハムシダマシ。細かい凹凸が刻まれながらメタリックグリーンの光沢が美しいですね」

ホント綺麗!鮮やかですね!

湊和雄さん「一度翅を開きながら飛び立たずに、二度目で飛び立ちました」

湊和雄さん「もうひとつの春の甲虫の代表は光らない赤いホタルたち。その1種のオキナワアカミナミボタル。有毒と言われています。比較的スムースに飛び立ちましたが、やはり翅を完全に開いてから一瞬の間がありますね」

皆飛び方って似ているんですね!

湊和雄さん「さらに光らない赤いホタルでは、ベニボタルの仲間が最大のグループ。その1種のオキナワクシヒゲベニボタル。飛び立つ場所をウロウロ探してやっと飛び立った感じです」

湊和雄さん「そして、光らないホタルの代表が、このオオシマカクムネベニボタル。翅を開いてから飛び立つまでかなり時間がありますね」「さらにこちらのオオシマカクムネベニボタルは、飛び立つ場所にも迷い、いざ翅を開いても、かなり躊躇してから飛び立ちました」

皆怖がりなんですかね?しかし、どうしてこんなに躊躇してしまうんでしょうか?

湊和雄さん「ここまで見て解ると思いますが、甲虫たちは飛ぶのが下手なのです。翅を広げるのにも手間が掛かりますし、飛ぶのに決心がいるようです。その理由として、甲虫は鞘翅目(しょうしもく)とも呼ばれていています。鞘(さや)に例えられる上の翅はとても固く、下の薄い柔らかい翅や胴体を守っているのです。この固い翅は飛び立てば揚力は生じるでしょうけど、推力や方向転換などは下の柔らかい翅に任せっきりです。体を守る甲を着るために飛ぶ能力を犠牲にしたグループなのでしょう」

甲虫にも一兆一旦があるんですね!

湊和雄さん「そのようですね。最後にアカハネムシの1種の飛び立ちを見てみましょうこのような事情を抱えての体の構造、飛び方を観察するとまた違った印象を受けるでしょう」

スロー映像で見るとホントに良く分かりますね。

こうして見てみると、面白い飛び方をする甲虫達って様々いるんですね。

今回も貴重な映像ありがとうございました。リュウキュウの自然でした。