※ 著作権や肖像権などの都合により、全体または一部を配信できない場合があります。

戦争や災害などで負った深い心の傷について調査研究している医師を招いた講演会が那覇市で開かれました。

この講演会は、沖縄戦を体験した住民の心の傷について調査し、戦争によるPTSDを見つけた精神科医の蟻塚亮二さんを招いて開かれたものです。

蟻塚さんは、住民の様々なPTSDの事例を紹介したうえで、沖縄は、戦争で受けたトラウマが社会全体に影響していると指摘します。

蟻塚亮二さんは「個人個人を襲ったトラウマの記憶が実は、社会全体で共有されて人々の考え方や行動の基準になる」と述べました。

そして、トラウマを乗り越えるためには「喪失体験をした人の話しに耳を傾け、悲しいときには泣いてもいい」と共有することが大切だと語りました。

また、「沖縄の貧困や虐待、自己肯定感の低さが世代間で連鎖しているのも特徴だ」と話すと会場から、次のような意見もあがりました。

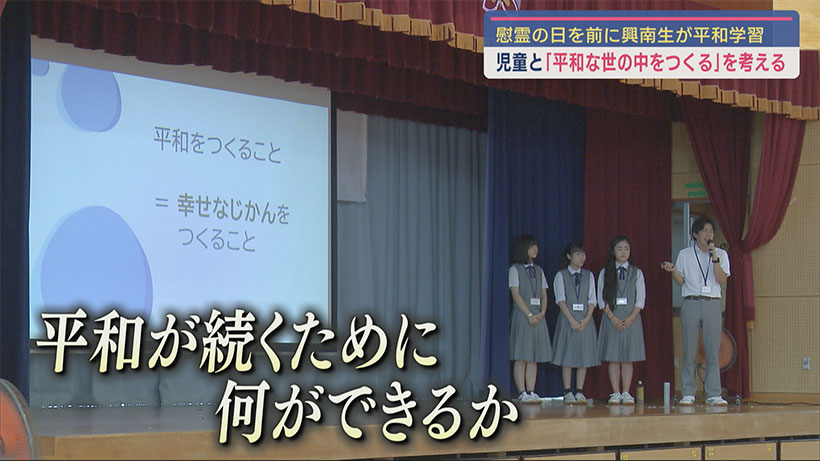

講演でのやり取りで「子どもたちから、すごくあきらめの言葉というかどうせ平和教育のことを考えてもどうせ戦争なるんだしとか。実際、戦争なったらっていったら、もう従うしかないでしょとか、諦めの言葉をすごく耳にします」と話しました。

蟻塚さんの講演で受講者たちは、それぞれの課題を改めて確認していました。参加した高校教師は「文化的トラウマっていう視点で改めて沖縄戦を見ると私たち戦後世代に繋がる部分がかなりあってそこを生徒たちと共有できたらな。」と話しました。

参加した生徒は「過去を忘れて今を作るんじゃなくて過去を思いながら今を作ることの大切さみたいなものを感じました。」と話しました。

会場に訪れた人からは、、時間が過ぎても次々と質問があがるなど関心の高さをみせていました。

戦後80年を迎える今、見えない傷とどう向き合い、未来へつなげていくかますます重要になってきそうです。