首里城に携わる人々の思いを紹介する週刊首里城です。

きょう、焦点を当てるのは「木材」です。再建には欠かせない木材を沖縄に送り出す人々の気持ちとともに取材してきました。

2026年・秋の完成に向けて進む正殿の復元工事。その姿を形作るのは、国産ヒノキを中心とした全国・選りすぐりの”木材”です。令和の復元で、その主な産地となっているのが”奈良県・吉野地方”日本林業・発祥の地とされ、吉野林業の歴史は500年以上室町時代にまでさかのぼります。親から子へ子から孫へ。吉野の人々は世代を越えて「木」を育み次の時代につないできました。

今回私たちは、首里城に使用する木材の調達などにあたる会社を訪ねました。実はこの日、正殿と同じく2026年に復元予定の「両廊下」に使えそうな木の伐採があり、同行させてもらえることに。

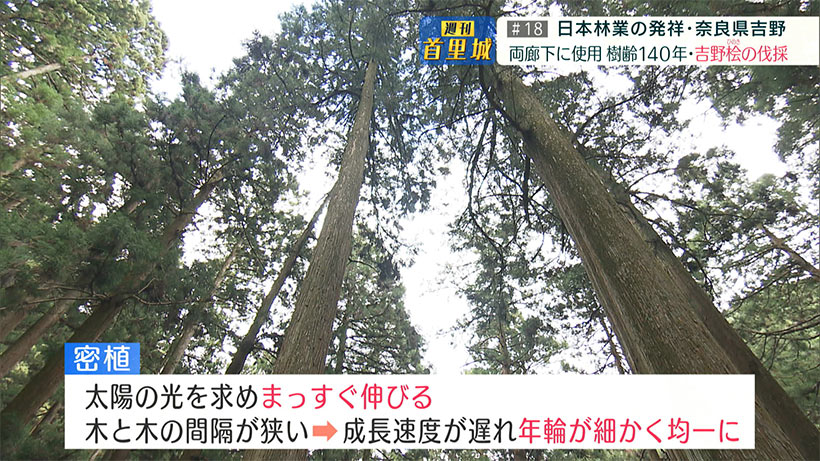

標高600m。人里離れた山奥に立ち並んでいたのは樹齢約140年の”吉野桧”です。神々しいほど美しく成長した理由は吉野林業の「木の育て方」にあります。

1haあたり3000本程度の植林が一般的なところ吉野では1haあたり、およそ1万本の木を密植します。そうすることで木は、太陽の光を求めてまっすぐ伸びていき、また 木と木の間隔が狭いことでで 木は太らず成長速度が遅くなり 年輪は細かく均一に。美しいだけではなく、耐久性は高くなります。

もちろん、定期的な枝打ちや 間引きも世代を越えてかかせません。

林業歴48年 東辻秀和さん(70)「ひーひーひーおじいさんくらいが江戸時代に植えてずっと管理してきた」

木を切り倒すのは、この山を管理する東辻さんのチームです。山の傾斜15度。気温は?1度。急こう配で足元は悪く、粉雪が舞う厳しい寒さの中作業が進みます。開始からおよそ30分。 大きな音を立てて 木が倒れました。

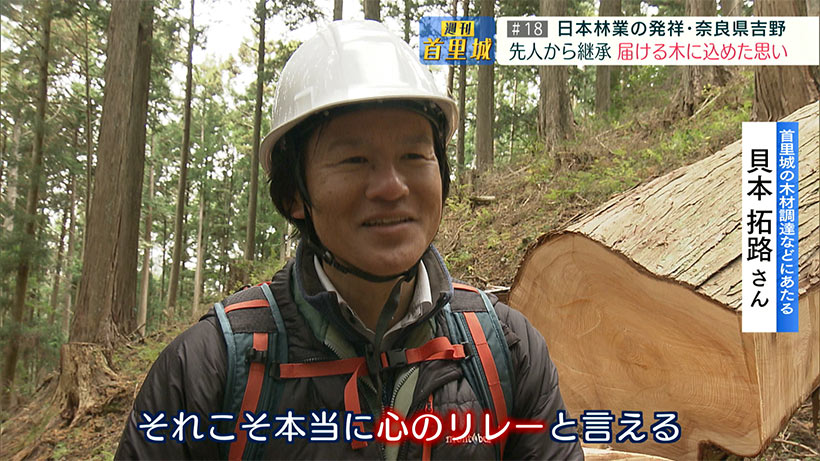

吉野銘木製造販売㈱ 貝本拓路さん「いい木やな。木というのは人がずっと紡いできた心のかたまりなのかなと思う。首里城を見たときに元々はこの木たちは生きていた。今も生きている。というような建物としてだけでなく気持ちの入ったものとして見てもらえるというのが我々が望むところ」

倒された木は、そのまま数か月、葉を枯らして水分を抜き軽くした状態で搬出。その後製材の過程に入ります。今回は、貝本さんが市で競り落とした別の原木の製材を見せてもらいました。

吉野銘木製造販売㈱ 貝本拓路さん「きちんと良い上手い材料が取れるかどうかは製材機を扱うハンドルマンのこれからの重要な仕事になる」

作業を担当するのは、2人の職人。まず木の断面からどこにどう刃を入れれば最も良い材料がとれるか判断。高速回転する帯ノコで原木を挽いていきます。後戻りのきかない作業、木を見る確かな目と熟練の技が求められます。

製材を担当する上川孝尚さん(52)「一本たりとも同じ木はないので気が抜けない。本当に素晴らしい根の込んだ色の綺麗な素晴らしい木やと思うのでその辺のところも色塗ってしまったら(見えないが)肌で感じてほしい」

この後木材は、大きさや形状に適した期間乾燥を施し割れや曲がりを修正しながら製品に仕上げていきます。色んな人の手を経て届けられる首里城の木材。

吉野銘木製造販売㈱ 貝本拓路さん「われわれ以外にも携わった人はたくさんいる。山で仕事をしている人たち、製材した材料を運んだトラックの運転手。フェリーの関係者たち。フェリーから下ろす人々。みんなの気持ちがつながって この木材が首里城の一つの部材として成り立っていくのは 本当に心のリレーと言えると思う」

木を育んできた先人たち、そして現代を生きる人々が思いのバトンをつなぎ進む復興。今、吉野の人々が伝えたい思いは。

吉野銘木製造販売㈱のみなさん「全てにありがとう」

吉野銘木製造販売㈱ 貝本拓路さん「木を守って吉野林業をずっと育ててきてもらった。数百年前からの人々の力。あるいは気持ちがのっているのは間違いない。誰もが首里城を見上げて幸せな気持ちになれる復元を心から願っているし、皆さんが幸せになれるよう気持ちをのせてきちんとした木材を届けたい」