ヨーロッパを中心に多く残されているという故人を偲ぶための“ある遺品”をご存じでしょうか?自分でありながら、決して自分では見られない「最期の顔」を残したものなんだそうですが一体、どんなものなのでしょうか?

家を指して話す志喜屋さん「ここです。同じ志喜屋なんですけれど、来たことないんですよね。近い親戚ではある」

うるま市出身の現代美術アーティスト、志喜屋徹さん。この日、親族の家を訪ねました。ある男性が残した「遺品」を見せてもらうためです。ある男性とは、祖父の従兄弟にあたる志喜屋孝信さん。戦後まもない時期に沖縄民政府の初代知事に就任。また、琉球大学の初代学長を務めました。

そして、志喜屋孝信さんが愛用していたモーニングコートなどと一緒に保管されていたもののなかから“その遺品”を見つけました。それは・・・「デスマスク」です。

志喜屋徹さん「すごい、リアルですね。肌の質感とか。髪の毛とかついてるんですよね」

デスマスクとは、亡くなった人の顔を石膏などで型を取り面を作りだしたもの。間近で見ると、額のしわや骨の隆起具合までありのままに残されています。

志喜屋さん「怖い印象がありましたね。でも、よく見るとキレイにできていて、リアルに。なんだか安らかに眠っているような表情というかじっくり見ると、怖い印象が解かれる。そういう風に感じてきますね」

1955年1月26日に亡くなった志喜屋孝信さん。当時の新聞には、教え子たちの発案で直後にデスマスクが作られたことが報じられていました。

「安らかに大往生したした志喜屋氏の一生を記念するデッドマスクは彫刻家・玉那覇正吉氏と志喜屋門下の大城こう也氏が入念を期して目下製作中」

デスマスクを手がけたのは、戦後、沖縄の文化や美術の復興に奔走したニシムイの画家、玉那覇正吉さんと大城晧也(こうや)さん。志喜屋孝信さんが慕われていたことが伺えます。

西村さん「写真ではね、一度。いやー、箱も立派ですね」

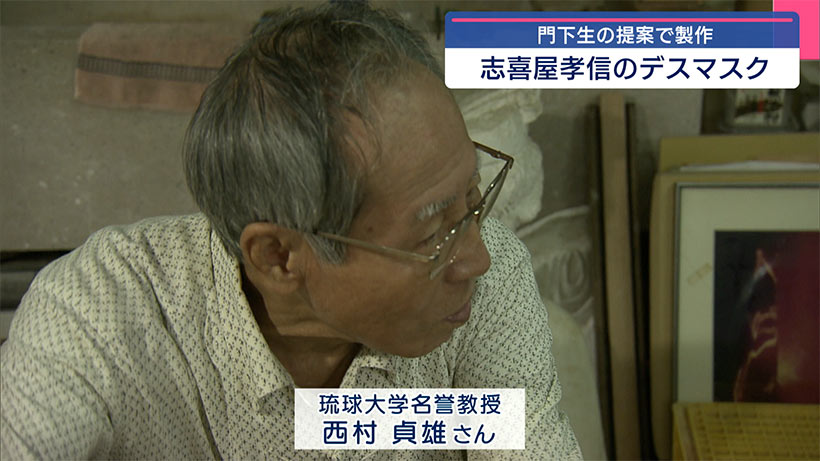

ほとんど知られていなかった志喜屋孝信さんのデスマスク。その存在にいち早く興味を持った人も。琉球大学名誉教授で彫刻家の西村貞雄さんです。

西村さん「ほんとですね、髪の毛まで」

志喜屋さん「ひげまで。毛という毛全部ついてますよ」

西村さん「まつ毛もね」

西村さんも、以前にデスマスクを手がけたことがある一人でその精巧な作りに驚きを隠せません。

琉球大学名誉教授・西村貞雄さん「皮膚の形とか、そういうものが全体的に生き生きとしています。そういう面では相当いい形でとられていると思います」

写真などがない時代には、デスマスクだからこそ故人の面影をリアルに伝える有効な手段でもあったといいます。

琉球大学名誉教授・西村貞雄さん「写真よりはむしろ本物からとったほうが、ご遺体からとったほうがもっと真実味があるというのが狙いだと思いますね。デスクマスクの場合、やっぱり関係者はね、ご遺体を見てみんな悲しんでいる状態ですから、これを取ることは関係者の理解がないとできなかったと思いますよね」

家族はどんな思いでデスマスクを作るのだろうか。調べていくと、志喜屋さんはある女性にたどり着きました。元浦添市美術館館長の宮里正子さんです。見せてくれたのは、およそ30年前に作られたという正子さんの父のデスマスクでした。

宮里正子さん「この布も外しますね。(外国人的な顔)いい顔していますでしょ?ニシムイの写真見ても一番ハンサムだと思う」

正子さんの父は、戦後の沖縄美術界を代表する一人、安次嶺金正さん。幼いころから祖父のデスマスクを見ていた正子さんは、父が亡くなった際にデスマスクを作ってもらったそうです。

正子さんと志喜屋さんのやりとり

志喜屋さん「(金正さんは)デスマスクを残してくれみたいな、そういうことは?」

宮里正子さん「一切なかった、なかったです」

志喜屋さん「それは完全に正子さんたち親族が残したいと?」

宮里正子さん「そうですね。ただやっぱり亡くなったらデスマスクは作るもんだと。何の抵抗のなくお願いして。おじいちゃんもあるから。お父さんのお願いと」

志喜屋さん「当たり前にように残すものだと」

娘がデスマスクに込めた父への思い。30年あまりの時をこえてもなお、見る人の心を温め続けています。

宮里正子さん「自分の原点じゃないですか。いくら本人が描いた自画像があったり、写真ももちろんたくさんあるんですけれど、それよりももっともっと身近な存在として訴えてくるんですよ。やっぱりお仏壇よりは、父の顔と対峙する。自分との対峙になっていくと思います」

志喜屋徹さん「存在したというものとして残っているところが、すごくびっくりだし。すごく力を感じますね。誰でも死に向かっているわけだから、ちゃんと生きなきゃだめだなというメッセージを先祖から伝えられてるように思いますね」

故人との記憶を呼び起こすデスマスク。風習や芸術の枠をこえて、生きているものと亡き人とを結びます。