23日の慰霊の日を前に、今週は沖縄戦に関連する特集をお送りしています。17年前、教科書検定で沖縄戦での集団自決での軍の関与が消されたことに抗議しようと、11万人が集まる県民大会が開かれました。

この時の訴えを実現させようと活動を続ける「9・29県民大会決議を実現させる会」は今日も会見を開いています。沖縄戦での県民の死を美談にしようとする動きもある中で、教科書に歴史をどのように記すべきか考えます。

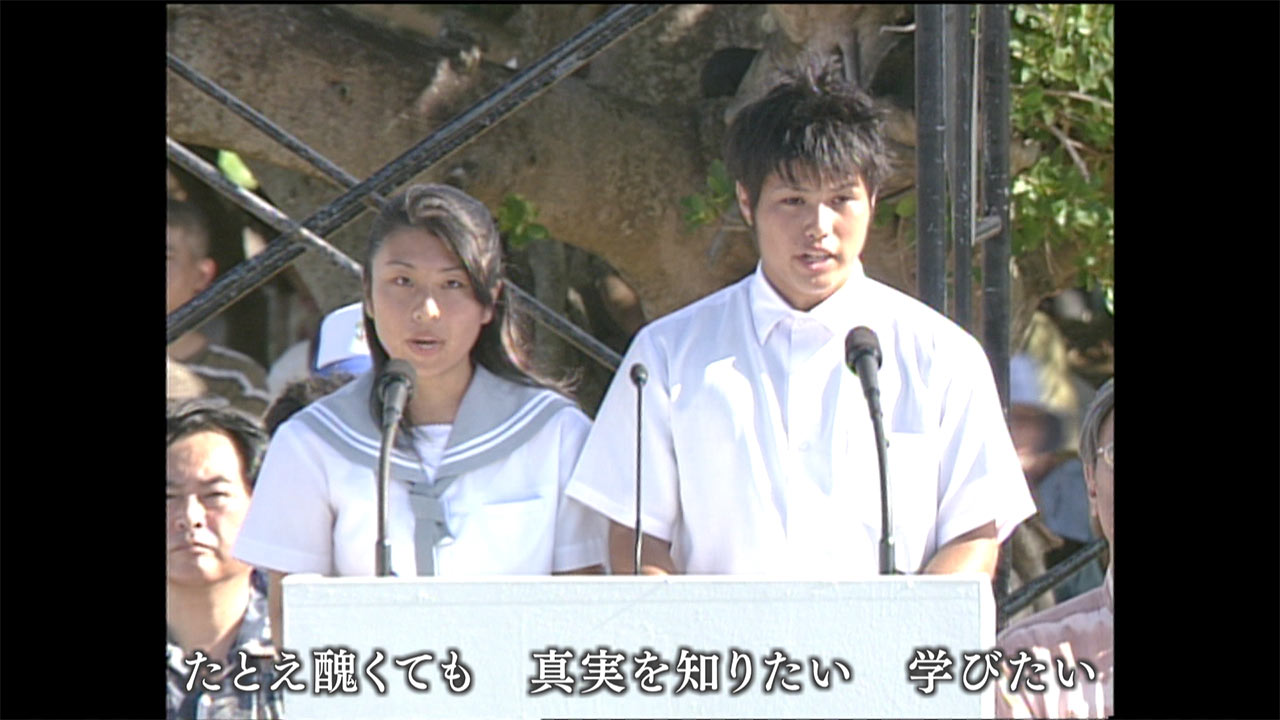

2007年大会・高校生代表「この記述をなくそうとしている人たちは、私たちのおじいおばあたちが、嘘をついていると、言いたいのでしょうか」

2007年9月29日、宜野湾海浜公園。11万の人々が集いました。

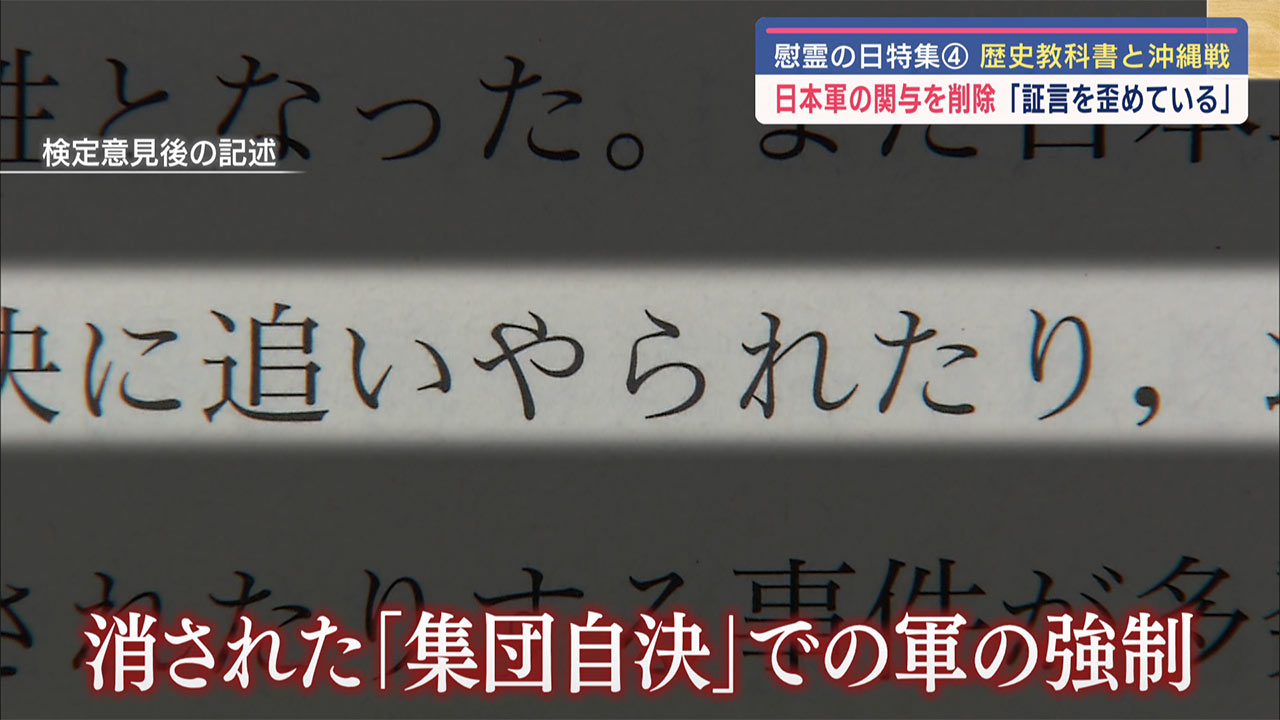

人々が訴えたのは、沖縄戦での歴史教科書の記述問題。この年、文部科学省は各教科書に検定意見を付け、沖縄戦での「集団自決」で日本軍の強制や関与に関する記述が、一斉に消されたのです。

県民大会参加者「本当のことを隠すのはよくないし、同じことを繰り返すことになる」県民大会参加者「戦争を直に受けた沖縄だから」「これは絶対(検定意見を)撤回させないといけないですよ」

沖縄戦体験者のみならず、戦後生まれの県民も含めて、「証言をゆがめている」と抗議の声が高まりました。

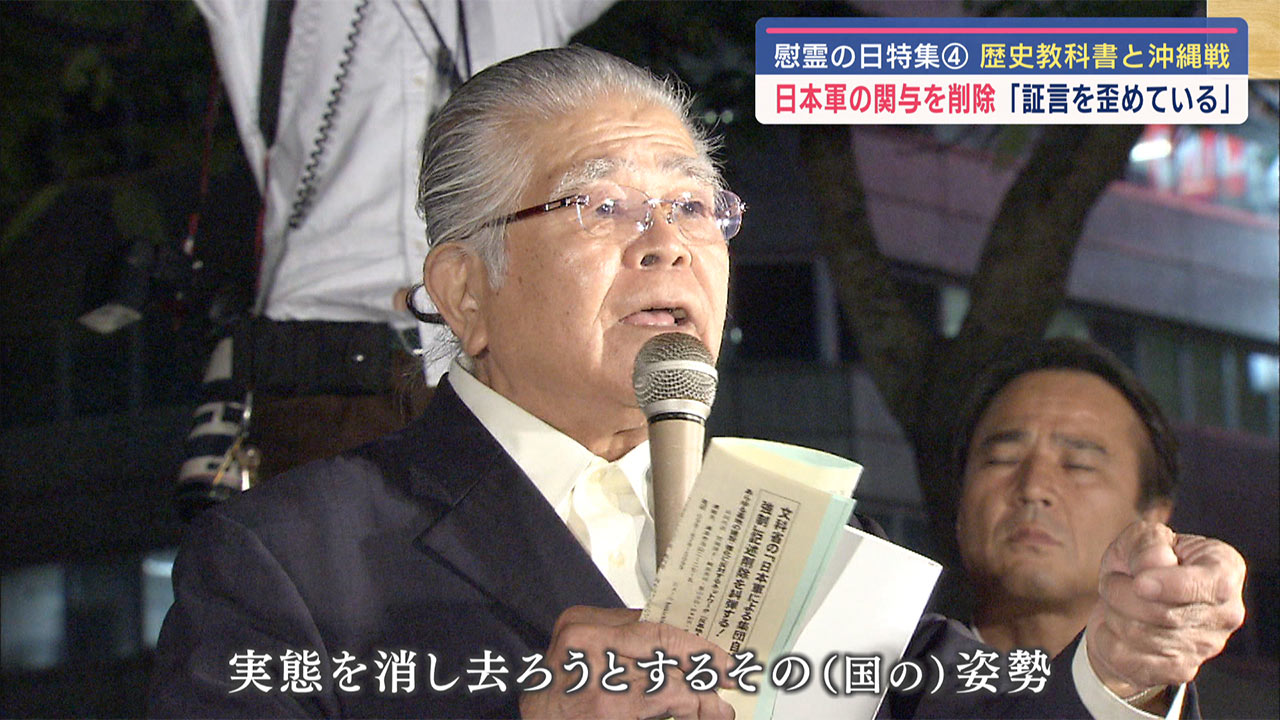

玉寄さん・2007年12月「ここに証人がいても、実態を消し去ろうとするその(国の)姿勢」

玉寄哲永さん。大会実行委員会の中心メンバーです。89歳になったいまも、教科書問題について議論する「9・29県民大会決議を実現させる会」に参加し続けています。

9・29会メンバー「教科書検定というシステムを使って、自分たちの主義主張を広める、宣伝するための売名行為」

この日の定例会で議題になっていたのは、来年度から中学校で使われる「令和書籍」の教科書記述。この教科書は4月、沖縄戦の学徒隊を「志願」と表現したり、特攻隊を「散華」と強調したりと、戦争での死を美談化する傾向があると報道されました。

「令和書籍」の代表を務める作家の竹田恒泰氏はインターネット上の動画で「沖縄戦についてここまで詳しく説明している教科書が、ほかにあるだろうか」などと主張しています。玉寄さんは、沖縄戦当時は小学生。本島内を家族とともに逃げ惑いました。殉国美談の表現に、疑問を投げかかます。

玉寄さん「沖縄戦が死と隣り合わせの戦争であったことを全く知らない人の文筆かなと。こう思うわけです」「最初は友軍の兵隊さんでした。しかし、実際に沖縄戦で父親の腹にピストルを突き付けて、貴様らスパイかと。違いますこの子の親です。この子たちの親ですと。母親が死にもの狂いで日本兵の将校に訴えている。あの様子を見ていると軍隊は沖縄県民を守らなかった。次第に実感をしていく」「文科省、あるいは出版社に対しては」「ありのままをつたえてほしい」「要望はできると思う」

復帰後では最大となる11万人が集まった2007年の教科書検定県民大会。世論の高まりを受けて当時、文科省は「日本軍の関与」という形で、記述の修正を認めたものの、検定意見の撤回はしませんでした。

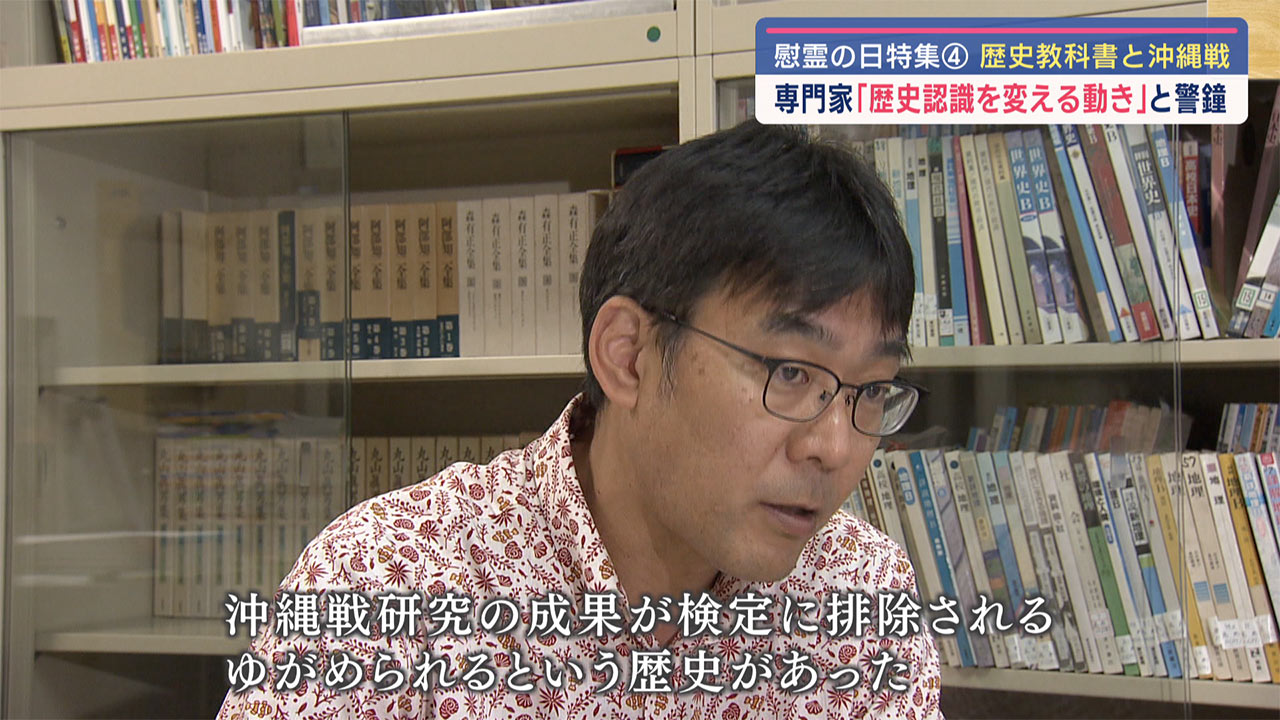

山口教授「沖縄戦研究の成果が検定に排除される、ゆがめられるという歴史があった」

歴史教育を研究する琉球大学の山口剛史教授。教科書の記述と歴史認識について、こう解説します。

山口教授「沖縄戦で特に日本の軍隊が住民を虐殺する、死に追いやるという沖縄戦研究の中で明らかにされてきた軍隊の本質みたいなところから」「やはり記憶を変えていきたい、認識を変えていきたいと「その点を薄め、軍民一体となった本土防衛戦争だとの認識に、作り替える役割を結果として、そういう意図があるかわからないが、そういう記述を認めていくことが、「そういう歴史認識を後押しすることに繋がることは確か」

教科書の中で沖縄や琉球の歴史は、日本史の中の一部、と位置づけられています。

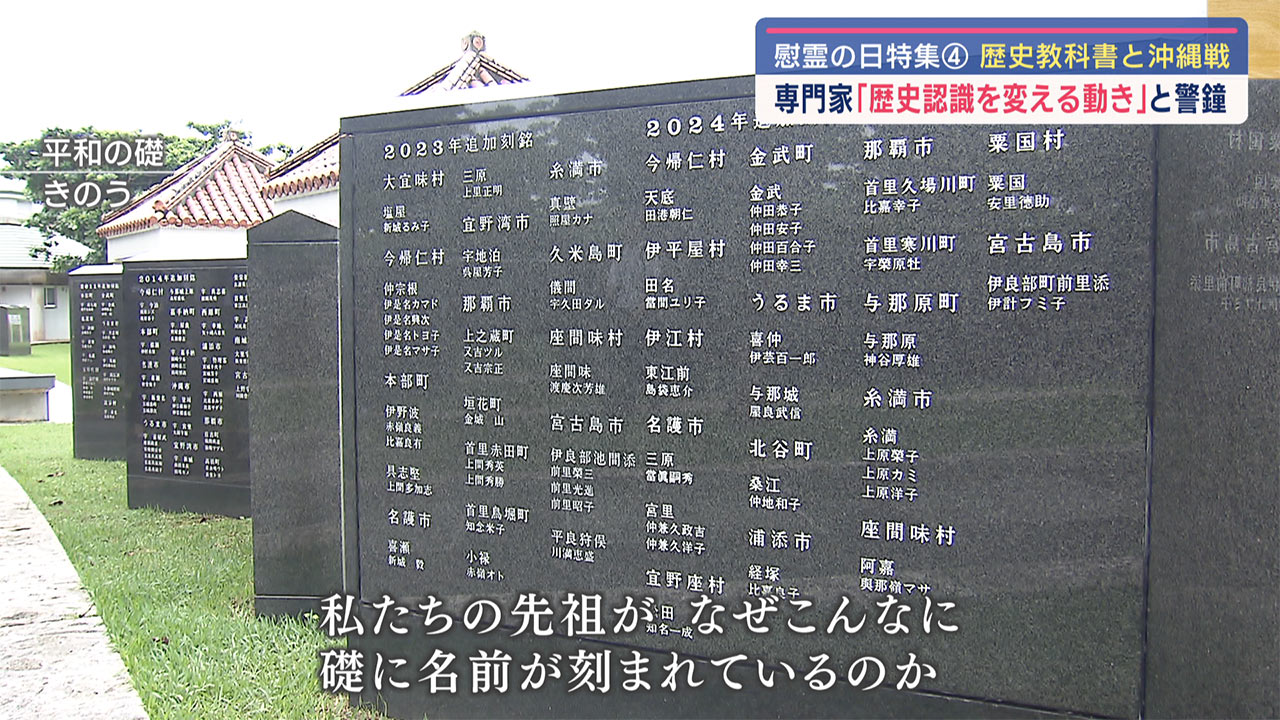

山口教授「私たちの先祖がなぜこんなに礎に名前が刻まれているのか。どんな苦労を経て、今私たちが命をつないできたのかという、県民の物語をちゃんと私たちの物語として学ぶためにも」「沖縄の子たちには沖縄の歴史をしっかり学んで、自分たちが住んでいる場所がどうしてこうなっているのか、これからどうなっていけばいいのかを主体的に考える力を育ててほしい」「子ども自身が見つけることが大事」

沖縄戦では弟を亡くした玉寄さん。今も子どもたちに戦争体験を語り続ける中で、17年前から歴史教科書に対する思いは変わりません。

玉寄さん「米軍が上陸して住民が追い込まれて、死を選んだようにも読み取れる。こういうことをさせてはいけない」「日本軍の命令、再現されるように歴史の真実を書いてくれと言い続けてきた」「平和ということことばも手あかがついたというが」「日常生活があって平和な人生が生きられる。こんな尊いものはない。もっともっと平和を考えてほしい。4人に1人、沖縄戦で亡くなった。弟も4人に1人に入っているわけです。たったの3歳ですよ。3歳の人生ですよ」

沖縄戦のありさまを、日本全体でどうやってに共有し、子どもたちにどのよう教えていくべきか。国家がお墨付きを与える教科書に、何が書かれているか、見極める必要があります。

2007年県民大会・高校生代表「あの、醜い戦争を美化しないでほしい」「たとえ醜くても、真実を知りたい、学びたい、そして伝えたい」

沖縄戦を直接知る人がどんどん減っている中で、未来に真実を伝え、つなぐ教科書であって欲しいと思います。