日曜日の慰霊の日を前にした特集です。沖縄戦当時、ガマと呼ばれる自然壕には多くの人が避難し、軍民が混在する中で尊い命が失われました。今は平和を学ぶ場所として多くの人が訪れますが、ガマが私たちに訴えかけることとは?

気温があがり蒸し暑い小雨の中。沖縄戦ガイドが、ある場所を案内しました。

井出佳代子さん「ここで見て頂きたいのは、ガマのなかってどうなっているんだろうということを、ちょっと皆さんの懐中電灯で照らしてみてください。これが自然の洞窟です。」

ここは、沖縄では「ガマ」と呼ばれる自然壕です。この時期の壕の中は、高温多湿で歩くたびに「クチャ」と呼ばれる粘土質の泥に足をとられます。

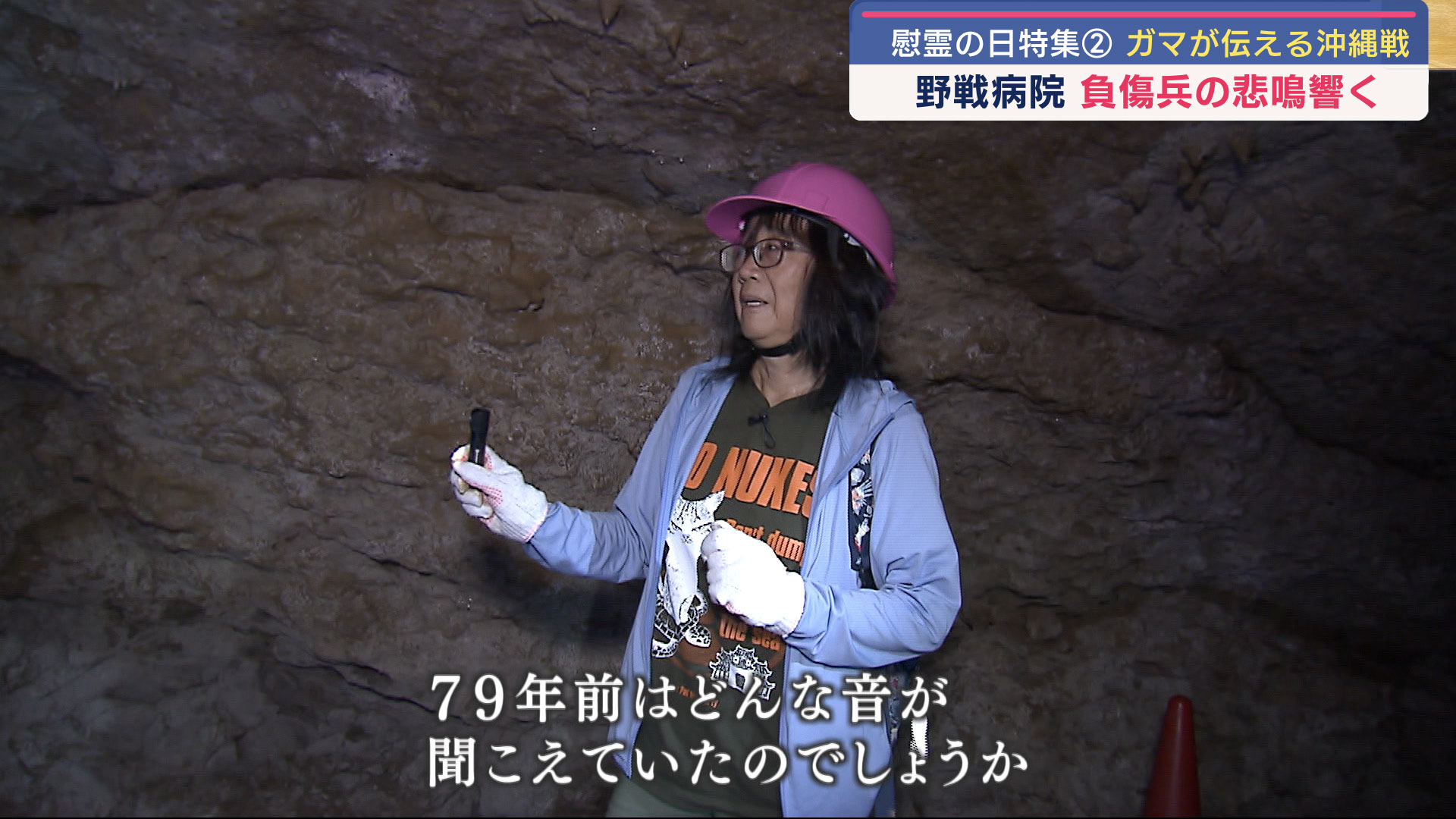

井出佳代子さん「ここではですね、ガマがどれだけ暗いかっていうことを皆さんに体験してもらうんですけれども、一度電気を消してみてもいいですか?このあと私の懐中電灯もけします。どんな音が聞こえるかちょっと耳を澄ませてみてください。」

記者「静寂ですね」

井出佳代子さん「そうですね。聞こえてきたのは水がぽたぽたと落ちてくる音と、そして流れている川の音、でも79年前はどんな音が聞こえていたのでしょうか。」

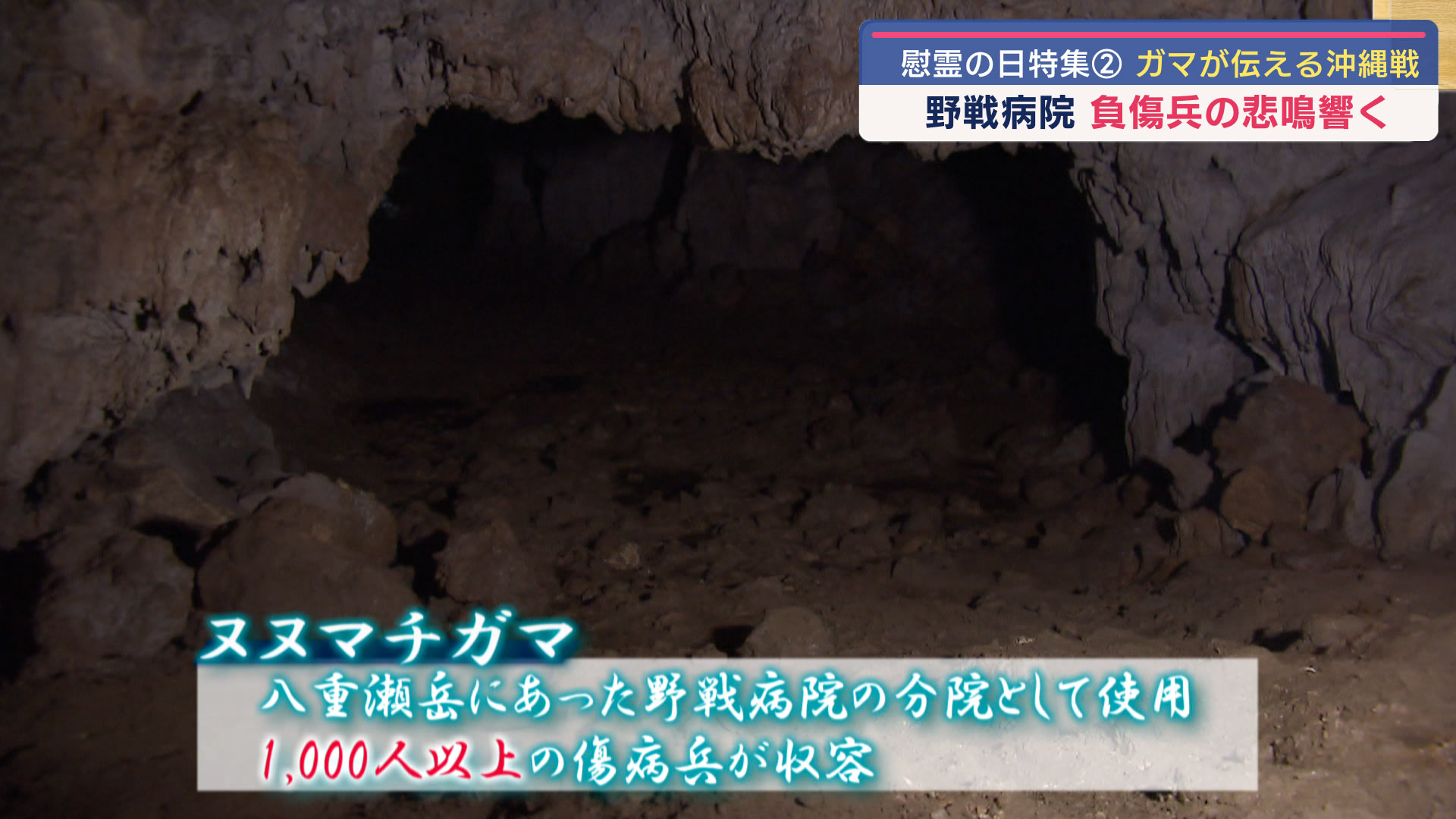

本島南部・八重瀬町にあるヌヌマチガマ。ガイドの井出さんは、79年前、この暗闇のなかで響いたであろう「ある音」について説明します。

井出佳代子さん「外の爆弾の音がドカーン、ドカーンと響いていたんじゃないかと思います。」「そしてこの中では、手術を終えた兵隊が収容されるわけですけれども、薬とか包帯も十分になかったので、手術をしたからといって元気になれるわけではなかったんですね。そのまま亡くなる兵隊も多くいたそうです。」

沖縄戦当時、ヌヌマチガマには、八重瀬岳にあった野戦病院の分院がありました。その中で、軍医、看護師、衛生兵、白梅女子学徒などが配備され、負傷兵の手術や看護、炊事などが行われていました。

戦況が悪化するとともに多くの負傷兵が運ばれましたが、薬品が足りず、満足な治療は行えませんでした。

井出佳代子さん「実際手術したのはここなんですね。こちらのスペースです。ここが手術場でした。最初のころこそ麻酔もありましたが、負傷兵が多くなると麻酔の数も足りなくて、麻酔がきかないうちに手足を切り落とされる日本兵が沢山いました。」「悲鳴が響いたそうなんですけれども、時には軍医は「我慢しろ」「日本兵だろ」「日本男児だろ」というふうに怒鳴りつけていたそうです。」

地上では、アメリカ軍の圧倒的な攻撃に晒され79年前、ガマのなかでは、手術場から聞こえる兵士の悲鳴、それを怒鳴りつける日本兵の声、まさに、この世の地獄の光景が広がっていました。

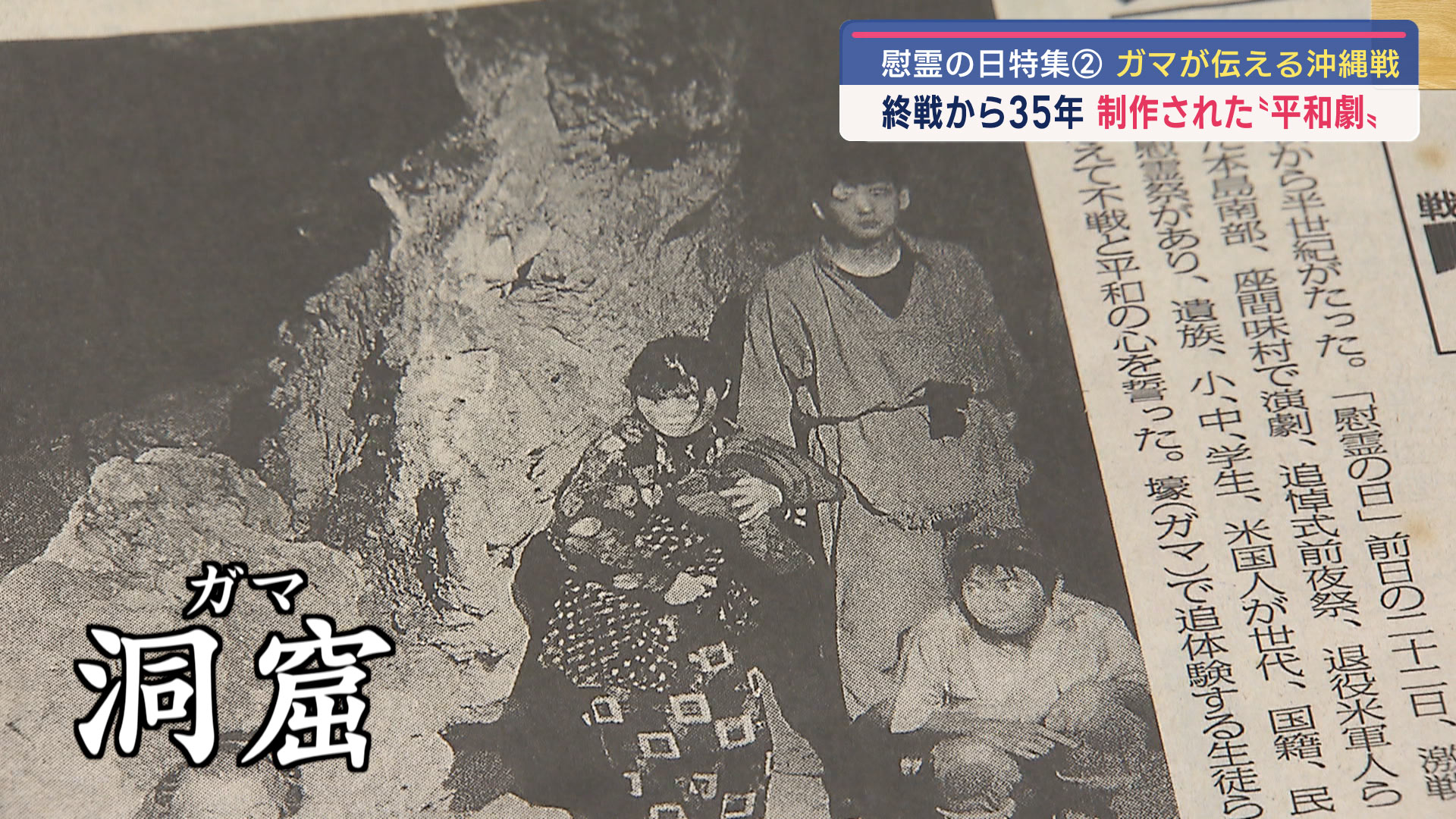

戦争が終わり、ガマでの出来事や沖縄戦の実相を伝えようと体験者からの証言を基にして作られたのが「平和劇・洞窟」。初演は、終戦から35年後の1980年でした。

ACOおきなわ代表 下山久さん「作者は嶋津与志さん。その当時県庁の職員で、沖縄県史の中で戦争編というところずっと取材してらっしゃたんですね」

作者を語るのは、ACOおきなわの下山久さん平和劇が初演された当時から嶋さんとともに洞窟を作り上げてきたメンバーの一人です。

ACOおきなわ 下山久さん「ガマの中に本当の戦争の現実みたいなのが嶋はあったというふうにいっておりましたので、ここで実際にやるということで、劇を通してガマという壕を通して、沖縄戦の実態、実相というものを伝えたかったと」

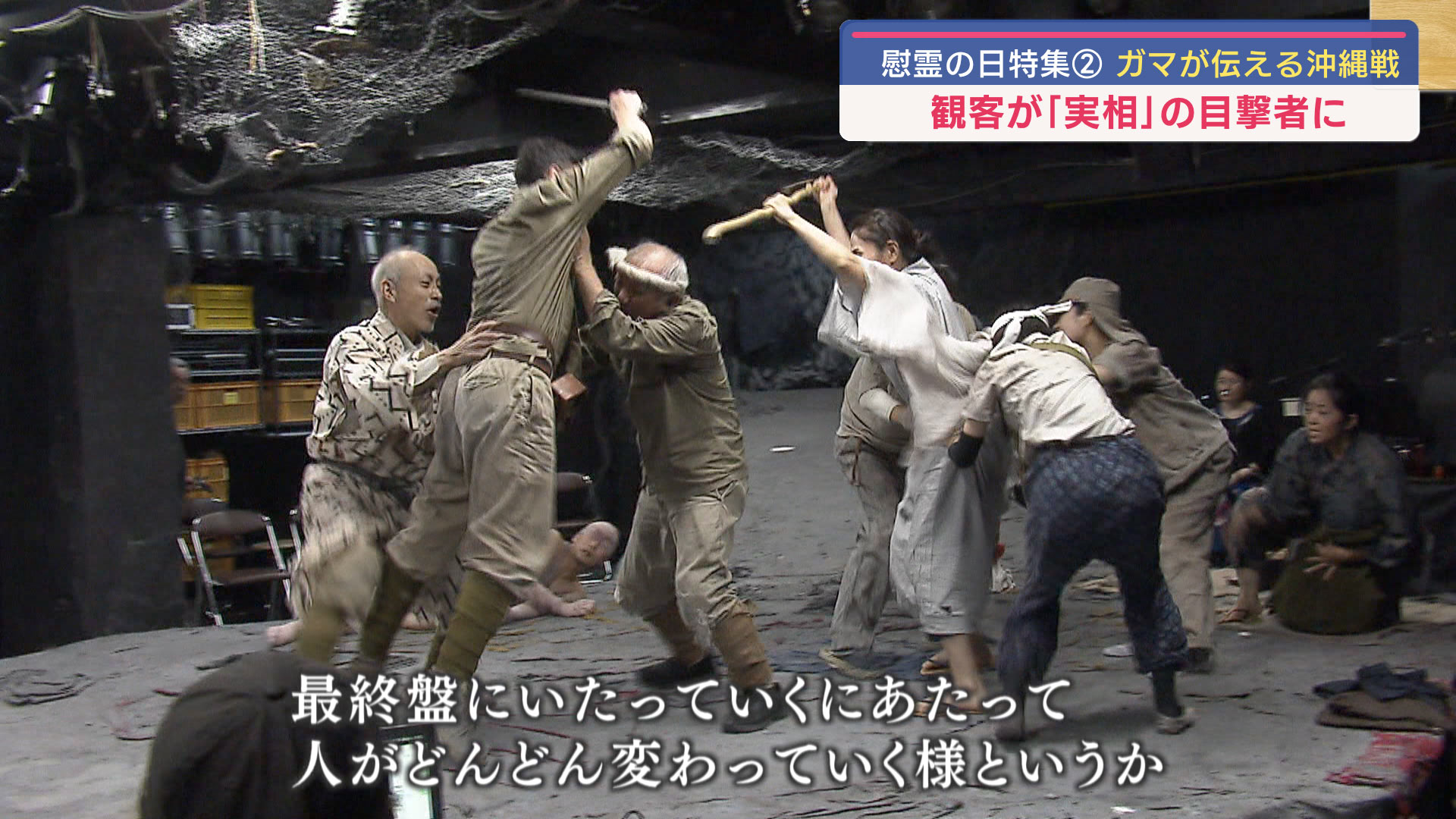

およそ40年近くも演じられてきた「洞窟」。今月、4年ぶりに再公演が決定し、ガマで起きた実相を観客が追体験できるよう劇場のセットにはある工夫がされていました。

藤井ごう(演出家)「ガマのセットでいくと、ガマをこの場所に再現するというっていうのが一つあります。」「お客さんにも一緒に選択肢を体験していくというか、最終盤にいたっていくにあたって人がどんどん変わっていく様というか、それがこう自分事のように感じて頂きたいというのがあるので」

劇場の半分以上を占めるガマのセット。観客がガマに隠れる避難民になり軍民混在の状況下で起きた沖縄戦の「実相」の目撃者となるのです。

学徒隊と鉄血勤皇隊の会話

片平貴緑さん(仲宗根良子)「私、本当の人間の最後の姿を見てしまった。軍人らしい潔い自決なんてものではない。助けてくれ、助けてくれ。泣きわめくのを3人がかりで押さえつけて次々と注射をうっていった。まるで豚でも殺すありさまだった」

斎藤さん(金城忠良)「青酸カリを飲ましたんじゃないのか」

片平貴緑さん(仲宗根良子)「誰が飲めるもんですか、皆途中で吐き出してしまって仕方がないから衛生兵が銃で一人一人とどめをさして歩いた。」「それからはもう有無を言わさず・・・」

斎藤さん(金城忠良)「生キテ虜囚ノ辱メヲ受ケズ、か」

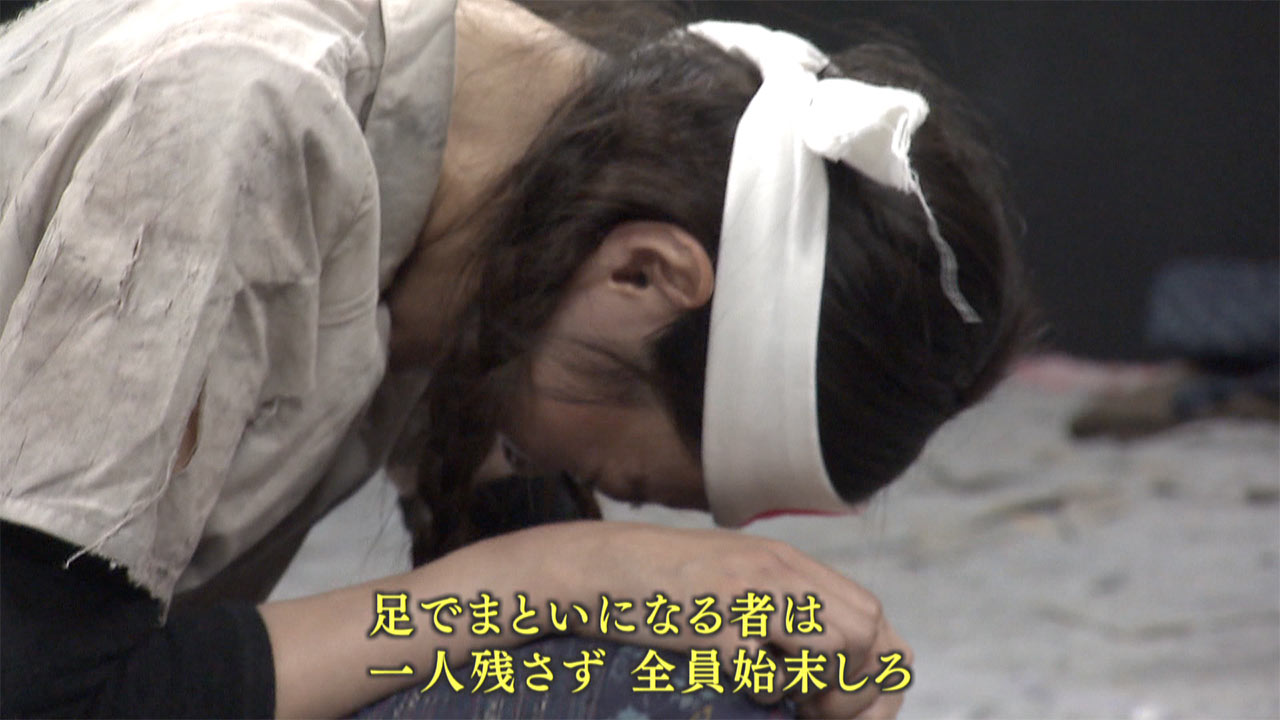

片平貴緑さん(仲宗根良子)「隊長さんは言ったのよ。足でまといになる者は一人残さず、全員始末しろって。はっきりそう言ったのよ」

客席にまで向けられる銃剣、夫の写真を持ち歩いて、愛する家族を探す女性、日の丸を頭につけ日本の勝利を信じる少女、今回の舞台で演じる役者は戦争を知らない世代です。

片平貴緑さん(仲宗根良子)「最後、荒崎海岸にでて、ひめゆり学徒隊の自決の碑があるんですけど、そこの前に足を踏み入れてから、本当に、そこを最終地点にはしていたんですけど、本当にもうなにも言葉がでなくなってしまって」

藤井ごう(演出家)「ただの悲劇というか、今こうゆうものを背負った人間同士が、どうぶつかり合うことで、こうなってしまったのかというのを僕らも目の当たりにしていかないと、継いでいくということを偉そうに言っているぶん、だけどれだけの時間を費やさないといけないのかなというのはあると思います。」

戦争体験者が少なくなり沖縄戦の記憶の風化が懸念されるなか、「ガマ」は沖縄戦の実相を伝え平和の尊さ、生きることの意味語り続けます。

「県内には多くのガマがありますが、落石や崩落の危険性があり、実際に入れる場所は少なくなっている」いう事ですが物言わぬ語り部として重要性は高まっています。

平和劇「洞窟」は、きょうから今月27日までひめゆりピースホールで公演されています。

小さな市場の真ん中に、平和を願う劇場があります。peace-hall