今を生きる私たちが沖縄の未来を考える「イマジンおきなわ」です。「慰霊の日」をあすに控え、「悲惨な戦争体験」をいかに語り継いでいくべきか考えます。

78年前の悲惨な沖縄戦を、役者が動いて見える形にした「平和劇」が記憶の継承という役割を果たすべく、試行錯誤を重ねながら作り上げられていて、話のモデルとなった男性が今回、初めて劇を見ました。

戦争体験者が口にする「想像を絶する惨状」に劇をどれだけ近づけられるのか。戦争を知らない世代の学びを止めない姿勢と、向き合う覚悟が今、問われています。

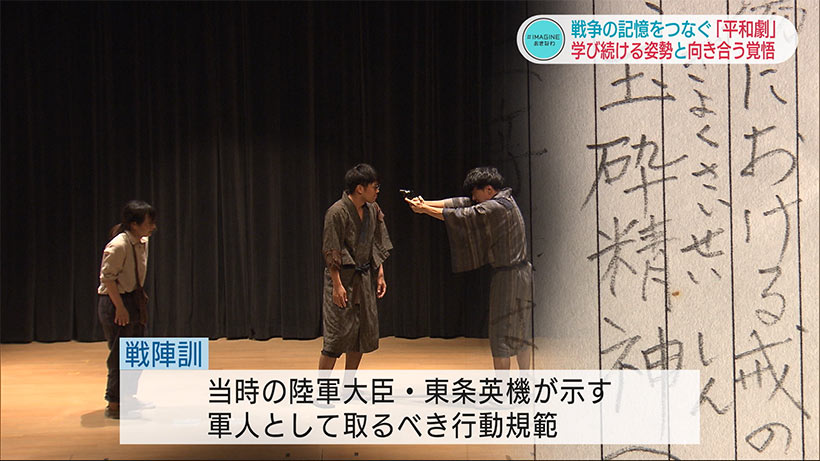

いつ死ぬかわからない恐怖に怯える息づかい。鬼気迫る表情。迫真に迫る役者の「演技」を通して、78年前の悲惨な戦争の記憶を伝える「平和劇」です。県内の中学生への平和学習にも使われる劇に、初めてモデルとなった体験者が招待されました。

大城勇一さん「沖縄戦の状況を演じるというのは、大変ありがたいです。感謝しています」

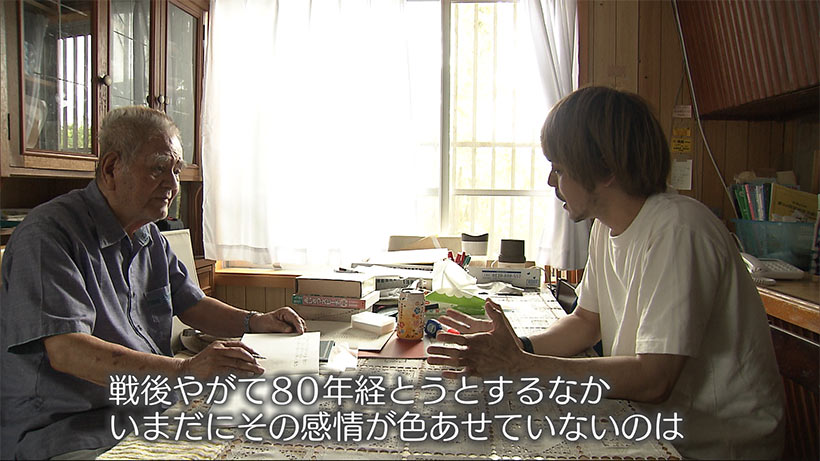

永田健作さん「体験者の方々からあふれ出る無念さとか、悔しさとか怒りとか憤りというものを、戦後やがて80年経とうとしている中で、未だにその感情が色あせてないというのは、やはり強烈な感情だと思うんですね。それはやっぱり絶対無駄にしてはいけない」

戦争を知らない世代がつくる劇で、体験者を納得させるために何が必要なのか。今、「目をそらさず向き合う力」が試されています。

体験者を招いた上演を6日後に控え、稽古が熱をおびていました。2年前に始まった「平和劇」は沖縄戦を学べる教材としても活用され、県内の中学校を中心にこれまでで10回以上公演が行われています。

宜野湾市に住む大城勇一さんの戦争体験が劇のもととなっています。

大城勇一さん「スパイ扱いされたということ。殺す為が目的である。捕虜になるのを殺す」

沖縄戦当時11歳で小学5年生だった大城さんは、住民を守ると信じていた「日本兵」からスパイを疑われ、殺されかけた経験を持ちます。軍による裏切りの体験や、戦争の愚かさや凄惨さを20枚以上にわたる手記に書き残しました。

大城さんの思いを受け取ったのが脚本や演技指導に携わる永田健作(ながた・けんさく)さんです。たくさんの書籍を読んだり、戦跡を巡ったりして沖縄戦の実相に迫る努力をしています。

平和の継承という役目を果たせる劇にしていくため当時を知る人の意見を反映させようと、糸満市の摩文仁で開く平和劇に大城さんを誘い、初めて鑑賞してもらうことが実現しました。

「これ(銃)で、殺してくれないね」

「あんたは私を人殺しにするのか?」

「お願いよ!これで殺してもういいから、十分なわけよ!お願い」

平和劇では、3カ月間にわたって戦火から免れた苦難がまとめられています。

永田健作さん「『戦陣訓』がキーワードとなって、これがお芝居のターニングポイントになるんですけれど、この言葉(戦陣訓)のせいで何人死んだかねと、本当に悔しそうにお話されたんですね。それを聞いたときに、この言葉はそのままセリフにしようと思って」(

大城さんがアメリカ軍に投降して、捕虜になろうとしたことが日本兵にバレてしまい、情報を敵国に売る「スパイ」という汚名を着させられます。

「投降は絶対に許さん、そんなことは絶対に」

「あんたも一緒に行く(投降する)よ。住民のふりしてたら殺されないはず」

「貴様、戦陣訓を知らんのか!我々、日本軍はな、天皇の軍隊として…」

「生きて虜囚の辱めを受けず、死して罪禍の汚名を残すことなかれ!この言葉のせいで何人死んだかね…」

それは、日本の軍隊の機密を保持するため当時、陸軍大臣だった東条英機(とうじょう・ひでき)が軍人として取るべき行動規範としてと示した『戦陣訓』を一般住民にも強要したためでした。

大城勇一さん「一言で言えば、絶対捕虜になるな、捕虜になるよりは死ねという命令。これがなければ沖縄住民はもっと助かったと思う」

大城さんの悲痛な叫びを乗せながら、40分にわたる劇は幕を下ろしました。

平和劇を見た男性「これは忘れちゃいけないことだなということは改めて思った」

平和劇を見た女性「文章で読むよりも伝わりやすいというか、理解しやすいなとすごく思った」

出演した喜納香音(きな・かのん)さん「お客様の顔が結構見えたりしたが、どんな感じだったのかなが気になる」

永田健作さん「平和劇見て頂いて、率直な感想をぜひ教えていただければなと思うんですけれども、あの劇を見てどう感じられましたか?」

大城勇一さん「私率直に言って、がっかりしました。というのは、何を言わんと表現しようとしているか、直接観客に訴えるものがなかった。次の作品を書かれるときは、演劇をされるときは、何を中心に表現するかというのを、もう一度見つめた方がいいと思います」

劇の内容が「自分が体験したものと違っていた」という大城さんの指摘は、「劇を見た体験者の苦しさや無念を伝えられるように」と稽古や公演に取り組んできたメンバーにとって、非常に厳しい評価でした。

戦争体験者と戦争を知らない世代との間に、想像の「壁」が立ちはだかっていました。

野原さん「私達の表現というのは足りないというのを伺いなんていうか、体験しない自分たちが表現するということの難しさというか、それを改めて感じました」

喜納香音さん「あすも生きれるとか、あすのことについて考え…」

大城勇一さん「戦争中はあすなんかないですよ。今が大事。今殺されるか、いつ殺されるかわからない状態ですから。逃げ回って、殺されないように」

喜納香音さん「お話を聞いて、私の想像が足りなかったというか」

大城勇一さん「想像できないよ」

喜納香音さん「だからすごくありがたかったです」

厳しい言葉の裏には「悲惨な戦争を繰り返さない」という同じ思いをもった、若い彼らへの期待がありました。

大城勇一さん「やっぱり沖縄戦がどういう戦争であったかを皆さんが知ってほしかった。戦争を知らない世代ですからね。その人たちにどういうふうに伝えていくかということを工夫してほしいと思う。私もこれに対して協力を惜しまないですよ」

山内和将さん「最後の『応援している』っていう言葉を聞いて、やめてはいけないんだなって思って、伝えていけるのは、やっぱ、生きている僕たちしかいないので」

永田健作さん「心のどこかで平和劇が自分の中で完成形じゃないですけど、どっかで満足しようとしてたんだろうなと思ったので、まだ頑張れよと、まだまだだぞと。これで満足するなよとか、これで分かった気になるなよとか、本当にそういう厳しい感情と同時に、でも裏側ではそうやってぶつかってきてくれた大城さんに期待もしていただいているのではないかなと思うので、感謝してます」

体験者から直接伝えられていた「記憶」を、当時を知らない世代だけで伝えてなくてはならなくなる日が刻一刻と迫っています。どこまで学んでも、想像しきれることのない戦争にどこまで迫れるか。

平和劇が担った継承という使命を果たすため、作り手たちは「歩みを止めない」覚悟を持って前を向くと誓っていました。