シリーズでお送りしている復帰50の物語、きょうと来週は、本土復帰50年の今年、大きな転機を迎えた泡盛について、2回にわたってお伝えします。前編は、老舗酒造所の歩みを通して、本土復帰をみつめます。

およそ600年の歴史をもつ日本最古の蒸留酒・泡盛。その大きな特徴は、世界的にも珍しい、黒麹菌を使った酒造りです。

「君知るや 名酒あわもり」

本土復帰の2年前、発酵学の権威、東京大学の坂口博士は、雑誌に寄せた論文に、深い沖縄愛をつづりました。

東京大学・坂口博士「黒麹菌というふしぎなカビを育てあげて、泡盛という名酒を作り出した沖縄県民の素質や伝統に対して、限りない魅力を感ずるものである」

復帰50年の2022年、泡盛の「伝統的な酒造り」は、日本酒や焼酎とともにユネスコの無形文化遺産への登録申請が決まりました。その一方で、業界は試練にも直面。半世紀つづいた酒税軽減措置が、段階的に廃止されることに。

酒といえば「泡盛」を指した時代も、今は昔。アルコールの嗜好が広がる中、泡盛は、どこへ行くのか?

神村酒造・中里迅志社長「今がすごく大事なタイミングなんで、タイミングをせっかくもらったのを、ほったらかしにしないというか、しっかりこう生かしていきたい」

うるま市石川の神村酒造。創業140年の老舗です。ここで作られている泡盛には、本土復帰前のアメリカ世の影響が刻まれています。

社長の中里さんが見せてくれたのは、ずらり並んだウイスキーの樽。中に貯蔵されているのは、泡盛「暖流」の原酒です。

神村酒造・中里迅志社長「なかなか売る方法として苦戦してた時代に、飲まれているウイスキーと飲ませたい泡盛を繋ぐ酒を作ろうということで、バーボンウイスキーの入っていた樽を取り寄せて、その中に泡盛を貯蔵して、ウイスキーのような味わいの泡盛っていうのを10年ぐらいかけて研究開発して」

米軍統治下の沖縄は、ウイスキーなどの洋酒文化が台頭し、泡盛は下火の時代でした。沖縄戦で、多くの酒造所が、工場の設備や貯蔵していた古酒を焼き尽くされ、ある程度の品質の泡盛ができるまでには、時間も物資も足りなかったのです。

神村酒造・中里迅志社長「ウイスキーの嗜好あった人たちも、これいいねっていうことで、神村酒造にとってはとても苦しい時代に乗りきったときのとてもとても大切なブランドで、沖縄で地上戦がなくて泡盛が残っていれば、おそらくこういうのは生まれていません。当時、米軍統治下で、どうにか泡盛を飲んでもらいたいっていうときに生まれた一つのアイディアとして、飲まれてるウイスキーと飲ませたい泡盛を繋ぐような泡盛ってことで、暖流が生まれています」

戦後の酒造りは、密造からはじまりました。アメリカ軍は、酒造りを禁止していましたが、人々は、コメの代わりに、芋や黒糖、ソテツなど醗酵するものは何でも利用して密造酒を製造します。ついには軍も酒造所の必要性を認め、1946年に琉球政府の官営工場として5つの工場が誕生。神村酒造もそのひとつとして泡盛造りを再開し、その3年後に民営化されました。

発売当初のラベルが、大切に保管されていました。

神村酒造・中里迅志社長「ここに一級って書かれているの見えますか?当時の琉球政府に申請して、ちゃんとした酒造所の工場の中で作られた泡盛ですよっていうことを証明するために、ここにあるように、この施設の衛生状態は一級ですよってことで。このサインがあるとやはりAサインのお店に納めやすくなったみたいです」

こちらは、運搬に使った「ウマダル」とよばれる酒樽です。各地の小売店に、馬車で配達し、量り売りがおこなわれていました。その後、瓶や壺に詰めて販売するスタイルが広まっていきます。

戦後、時間をかけて再生し、やっとの思いで販売を強化していった泡盛。本土復帰の際には、消費者や産業への影響を緩和するため酒税の軽減措置がとられ、期限の延長が半世紀にわたって繰り返されてきました。

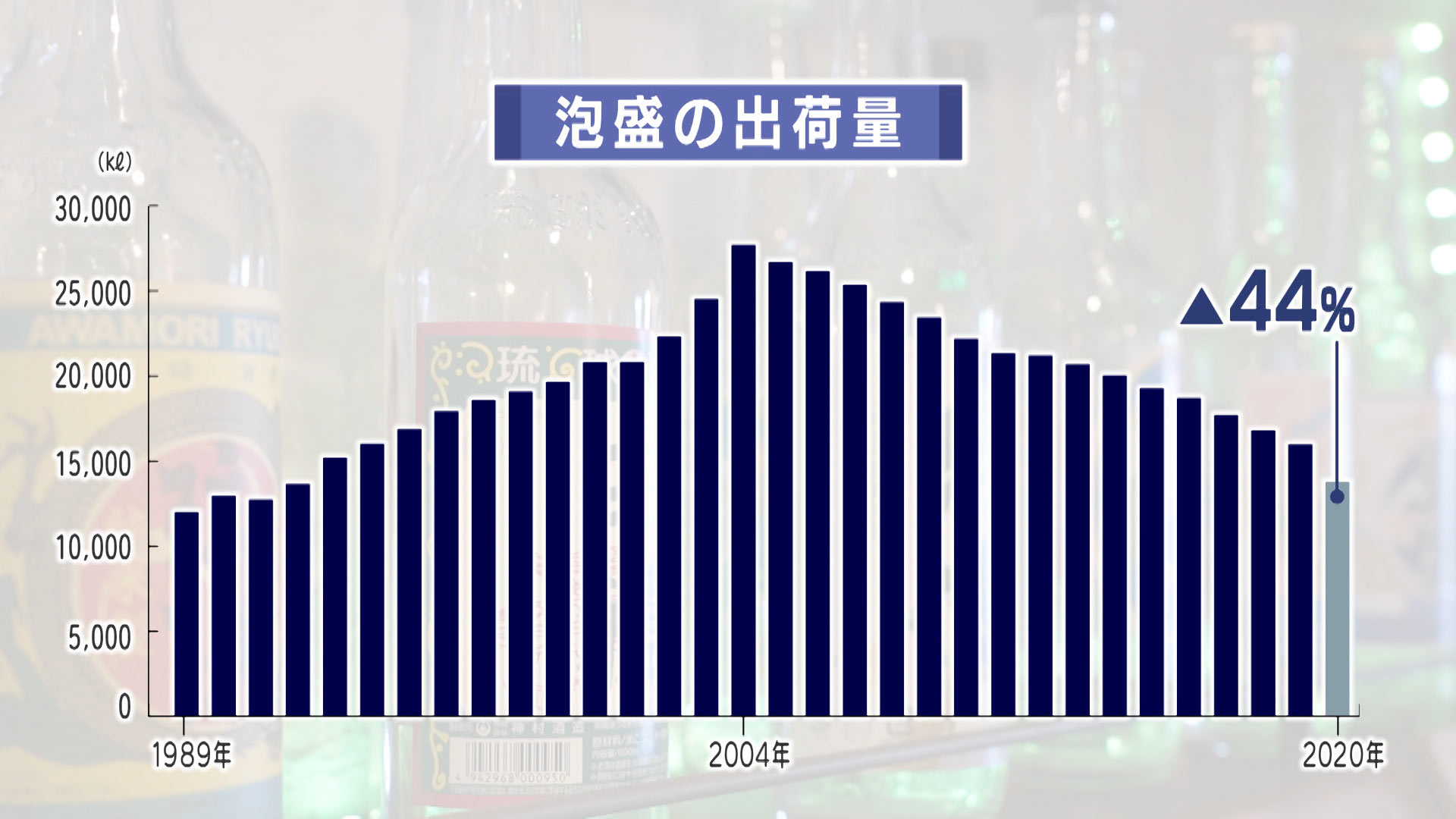

その間、沖縄ブームの追い風をうけて、出荷量は右肩上がりでしたが、2004年以降は16年連続で減少、2020年度はピーク時の半分に落ち込んでいます。

「二日酔いとかアル中とか、マイナスなイメージが多いということでですね。泡盛を沖縄の誇りにするということが、泡盛業界の使命だと思っております」

そうしたなか、泡盛業界がまとまって、ブランディングの強化に乗り出しました。大手メーカーや小規模酒造所、それぞれの生き残りをかけた取り組みとは?

池原酒造・池原優社長「小さい酒造、大きい酒造もあるんですけど、みんなで共有して、全体で泡盛を盛り上げていきたい」

神村酒造・中里迅志社長「僕は泡盛のクオリティってもう世界一だと思ってるんで、それがやはりまだまだ伝えきれてないだけです。そういうエネルギーの何ですかね、震源地というかエネルギーの元になればですね、いいなあと思います」