療養者の急増とともに、妊婦の感染もこれまでにはないペースで増え続けています。「妊婦本人が気を付ける」だけでは感染を防げなくなっている今、日常生活でどんな対策をしていけばいいのか、授かった命を守るためにお産の現場を支える医師に聞きました。

県立中部病院・大畑尚子医師「周産期医療センターの病床以外に、内科病床にも妊婦さんを受け取っていただいて対応している状況です。本当に妊婦さんが具合が悪くなって、入院させたいと言ってもベッドがないっていうのが実際にもう発生してる。そこからまた入院できるベッドを探してという作業をやっています」

感染力が強いデルタ株の流行で、県内の感染者は爆発的に増えています。そのあおりを受ける形で妊婦の感染も急増しています。

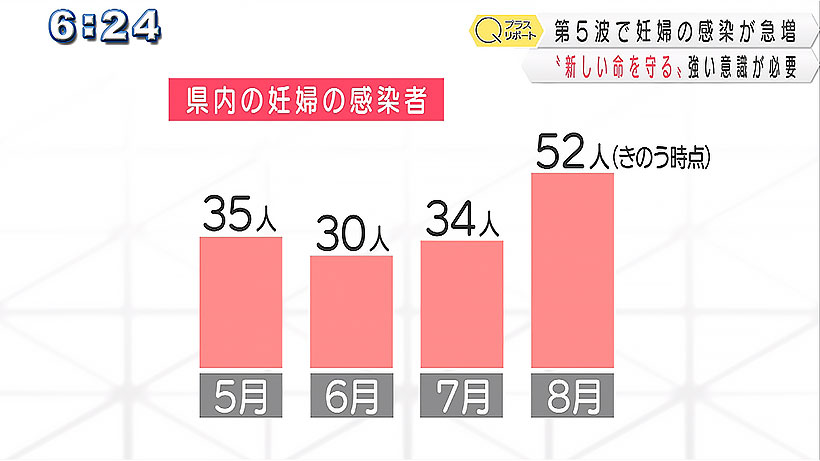

感染した妊婦の人数を月ごとに見ていくと5月の累計35人が最多でした。今月はというと、きのうまでの9日間だけで既に52人と5月の1.5倍になっています。このままの状況では今後も増えることが予想され、妊婦の感染するリスクが格段に高まっています。

大畑医師「感染者数自体を減らさなければ、誰がすごくつらい目に遭うかわからない状況になっている」

県内の妊婦の感染情報を取りまとめ、入院先などの調整を行っている県立中部病院では、感染した妊婦用の病床は現在ほぼすべて稼働している状態で、医療スタッフは休む間もないほどだといいます。

大畑医師「もちろんオリンピックで気晴らししたい人達の気持ちもすごくわかるんですけど。オリンピックとか言ってる場合じゃないですよって。本当にそんな状態なんです」

医療のひっ迫で、産まれた赤ちゃんとお母さんが別々の病院に入院となる事例も起きています。感染がわかった妊婦から産まれた赤ちゃんは濃厚接触者となるため、NICU(新生児集中治療室)に隔離されますが、今、そのNICUの確保も難しくなっているのです。

大畑医師「お母さんと赤ちゃんを支える努力をしてきましたけれども、それではNICUの病床が回せないということで、赤ちゃんだけは他の病院に転院したりということも起こってます。感染自体が減って、そういうことをしなくて済むような状態に早くなってもらわないと困るという状態です」

現在妊娠7カ月の新川さん。夫と子ども2人の4人暮らしです。新しい家族の一員を迎え入れる準備を進めていますが、コロナ禍での妊娠生活は不安が尽きません。

新川春菜さん「かかってしまうと薬の制限もあるだろうし、早産のリスクとか帝王切開になったりだとか、心配なことが多いなっていうのを感じてて」

新川さんは普段、小学校で学習指導員として働き、子育てフリーペーパーの編集メンバーとしても活動しています。日々の生活では、どんなことに気を付けているのでしょうか?

新川さん「(職場は)デスクがパーテーションで横も前も区切られているので、そういう中で食事の時はなるべく会話を控えて、食べ終わったらマスクして」

家庭内では手洗い・うがい・消毒を徹底。家族にもウイルスを持ち込まないようお願いをしています。

新川さん「主人には飲み会の場を控えるようにお願いして、それはすごく協力してくれています。買い物に行くときは子どもたちは主人に見てもらって、できるだけ私一人で行くように」

子どもには感染のリスクと予防の大切さを丁寧に説明しました。

新川さん「『お母さんは妊婦だからかかってしまったら病気が重くなるんだ。そしたら入院になってずっと会えないんだよ』っていう話したら『それは嫌だ』と言って。それからちょっとずつ意識して理解してくれて、今はすぐ手洗いをしてくれるようになりました」

大畑医師「学校経由、幼稚園・保育園経由で陽性のお子さんが発生して、そこから家族が感染したというケースも多くあります。人との接触を控えていただくしか方法はないと思います」

コロナ禍を打開する切り札「ワクチン接種」について、胎児への影響や副反応を気にして接種すべきか悩む妊婦は少なくありません。県は「主治医と相談したうえで検討してほしい」と呼び掛けています。しかし、妊婦だからワクチン接種が今すぐできるのかというと、必ずしもそうではありません。

新川さん「接種券が自治体から届いたので、ちょっと問い合わせてみたら、妊婦は優先枠じゃなくて一般枠なので、9月後半から10月ぐらいになりますって言われて。今、キャンセル待ちで出してる状況。できれば妊婦は優先的に受けられたらいいなと思います」

県の広域ワクチン接種センターでも接種できますが、妊婦が優先対象というわけではないため、一般の人と同じように予約をする必要があります。現在、今月いっぱいは予約で埋まっている状況です。

大畑医師「すべての人に、自分のこととして協力していただきたい。本当に今頑張らないと。本当に助けられる命を私たちは助けたいので、それにご協力いただきたいと思います」

産まれてくる赤ちゃんを守るためにも「周りに妊娠がいないから大丈夫」ではなく、誰かの感染がいつか、どこかで妊婦に届いてしまうかもしれないと強く意識していくことが求められています。