今度の日曜日の「慰霊の日」を前に、きょうからシリーズでリポートをお伝えします。きょうは、当時日本の植民地だった台湾で県民が体験した戦争とは。

ここは、台北市から車でおよそ1時間ほどのところにある港街、基隆(キールン)。台湾を代表する物流拠点で、港には多くの船が行き交い、街は自然を残しつつ、現代の忙しなさも帯びています。

終戦後、多くの沖縄の人が、この港から古里へ引き揚げていきました。その一人、南城市に住む宮城鷹夫さん(96)です。

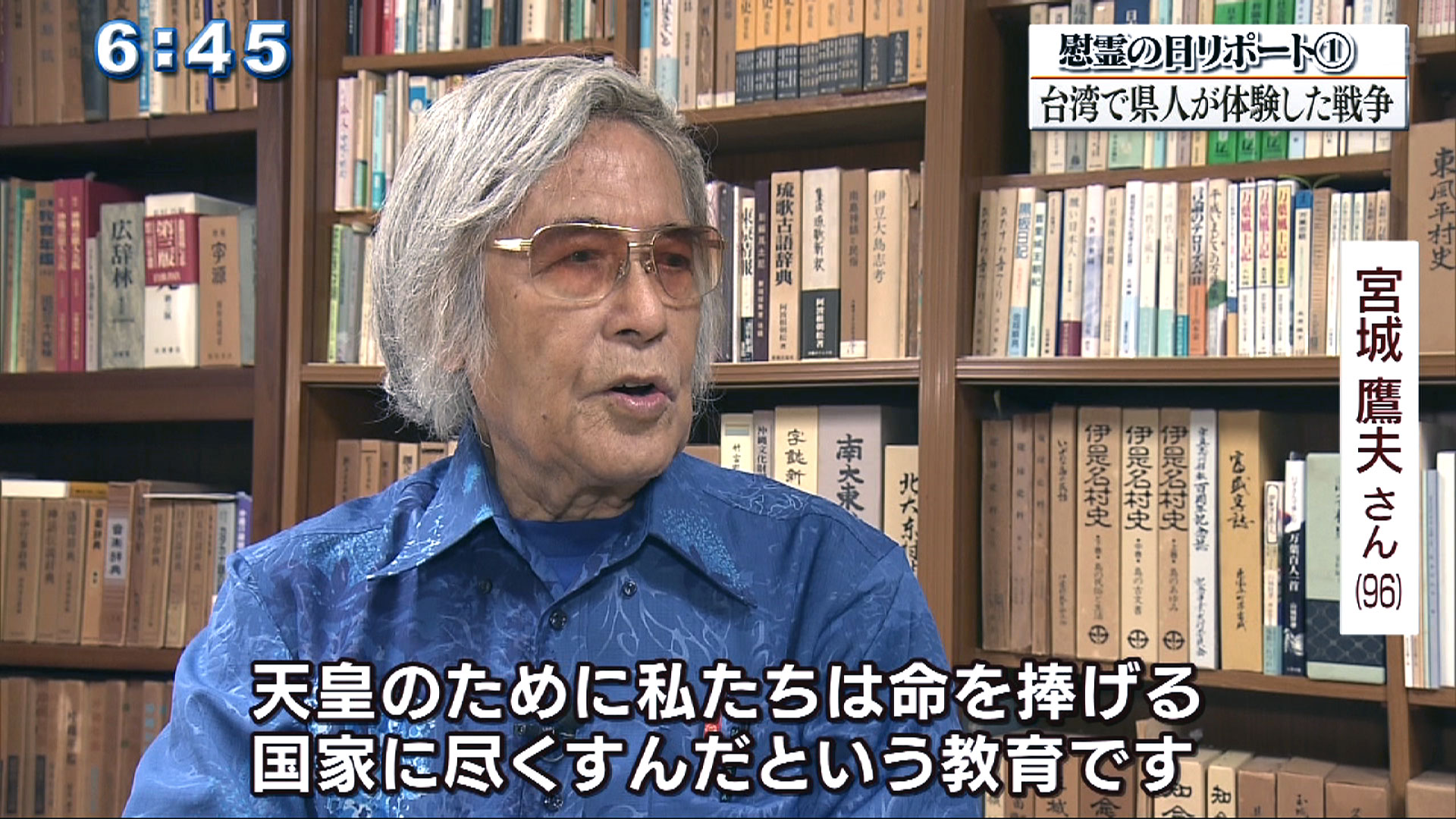

宮城鷹夫さん「天皇のために、私たちは命をささげる、国家に尽くすんだという教育です。私たちの夢は東南アジアにいかに自分たちの若さを発揮していくか、という気持ちがありました。それにはどうしても外国に出ないといけないという夢を持っていました。」

徹底的な皇民化教育を受けた宮城さんは、1942年、国を支えるリーダーを夢見て台北師範学校に進学。宮城さんは戦況が厳しくなってくると、学徒として動員されました。

宮城さん「当時の状況は、兵隊は1千5輪の赤紙(はがきの郵送代)でだれでも兵隊になれる、そういう時代です。」

1944年10月、沖縄で10・10空襲があった2日後のこと。目にしたのは、「台湾空襲」でした。

宮城さん「学校の校舎の上に見張り台があって、そこに上って、敵が来るか双眼鏡で見ていました。台北の街は完全にやられたのではなく、あちこちで火が燃える、爆弾が落ちる音が聞こえる。」

台湾では激しい戦闘は行われないまま終戦を迎えましたが、統治していた立場から一変、「敗戦国民」となった日本人に、占領権を得た当時の中華民国は早く引き揚げるよう迫ります。ところが。

宮城さん「アメリカが沖縄を占領していますから、簡単に入れないんですよ。長いこと台湾に留め置かれました。」

本土出身者が次々に引き揚げる中、沖縄の人だけは、アメリカ・GHQの受け入れ体制が整わず、当時の台湾総督府(集中営)に集められたまま引き揚げを待つことに。しかし、物資は少なくなり、病人が出るなど、困窮していく日々。

そんな中、「どうにか人々が安全に、早く引き上げられるように」現地で勤めていた県出身者らによって、「沖縄同郷会連合会」という組織が発足されます。メンバーらが引き揚げの策を練った場所があります。

松田さん「この建物が、沖縄同郷会連合会の建物になります。」

現地で沖縄と台湾の関係を取材するジャーナリストの松田良孝さんによると、ここで同郷会連合会は当時の中華民国やアメリカに対して、沖縄の人々の引き揚げをかけあうため、話し合ったといいます。

松田さん「例えば沖縄出身の人を証明する、この人は沖縄出身ですという書類を出したり、当時の中華民国政府との交渉、沖縄・台湾にいた米軍との交渉にあたったと聞いています。」

会はまず、沖縄出身者の名簿を作成し、証明書を発行。この証明書が、早期の引き揚げを迫る中華民国に対し、帰りたくても帰れない沖縄出身者であることを示す役割を果たしました。

宮城さんは、ここへ出入りしながら、証明書発行のための名簿づくりを手伝ったといいます。

宮城さん「(Q.名簿づくりも出入りしながら?)そうです。どこにいたの?そこで何をしていたの?いくつ?兄弟は?と聞いて、作るんです。」

当時の台湾には、戦前から進学や就職のため台湾で暮らしていた人や、戦時中に台湾に配属された兵隊、また国の政策で疎開した人など、およそ3万人の沖縄出身者がいたと言われています。

宮城さん「(集中営では)地域ごとに集まっていました。押し込められた状況の集中営の中でも争いらしい争いは全くなかったです。ウチナーンチュの気質というのが、困った時に出てくる、それは実感しましたね。バラバラじゃなかったですよ、とても気力を合わせながら様々な困難を乗り越えてきたんじゃないかと実感します。」

終戦から1年が過ぎた1946年10月、ようやく第1陣が基隆港から沖縄へ向けて出発しました。その後およそ2カ月間、11回にわたり引き揚げ船は出航。宮城さんは、1946年12月に沖縄へ引き揚げました。その際に持ち帰った教科書や資料を今も大事にとっています。

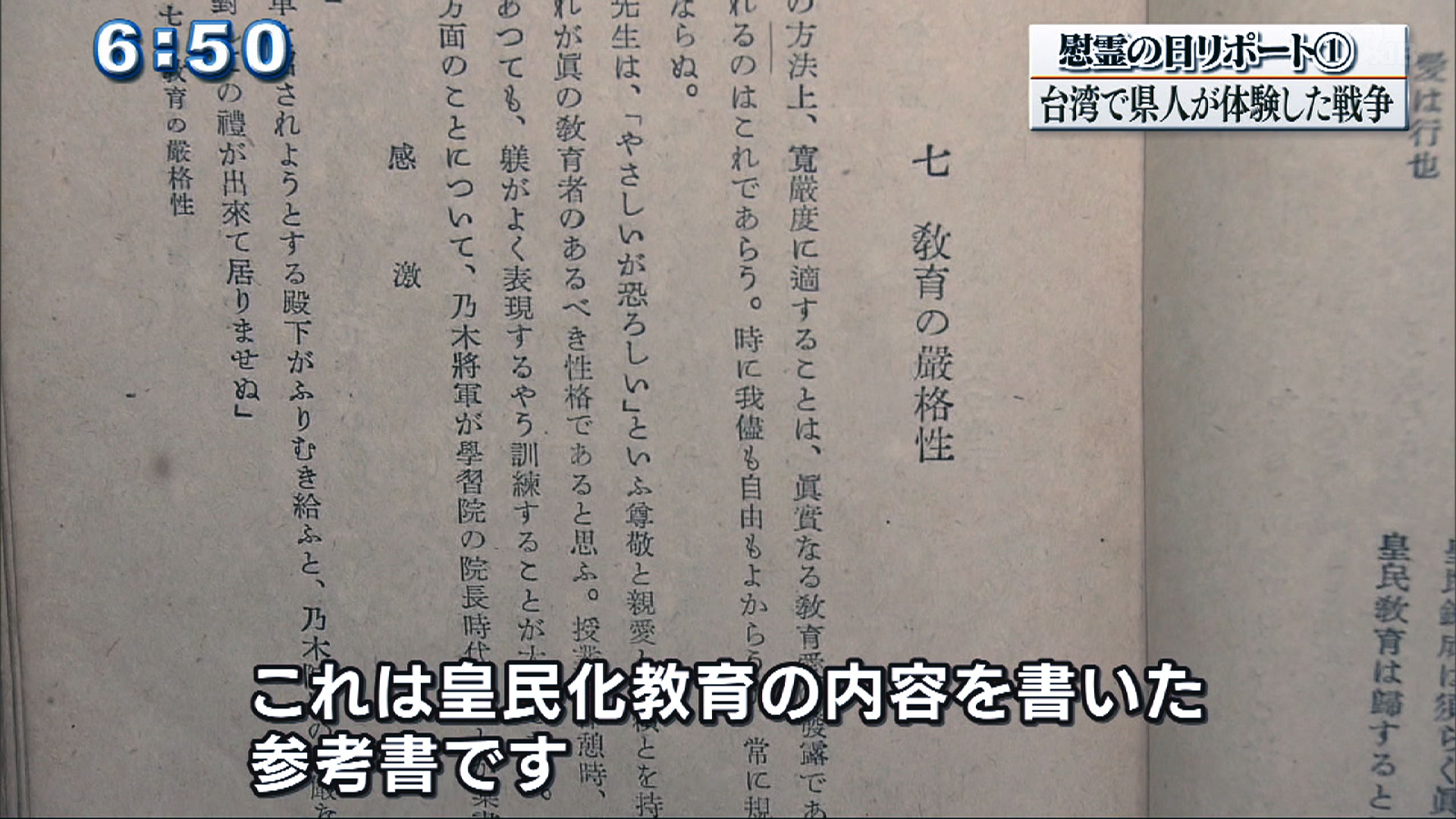

宮城さん「これは、皇民化教育の内容を書いた参考書です。教科書じゃあありません。これを徹底的に読まされました。大東亜共栄圏とは何か、日本人はいかに優秀な民族か。私たち師範教育の一つのバイブルみたいなものでした。当時の優秀な学生たちはみんな間違っていたのか?僕は間違っていたとは思いません。教育はそれほど恐ろしいものをもっていたということ。」

戦後、生きながらえて古里へ帰った自分を責めたという宮城さん。それでも、「第2の故郷」と誇る台湾での経験は、かけがえのないものです。

宮城さん「沖縄の人たちは南洋群島にたくさんいたよ。台湾にもいたよ。違った、変わった形の戦争体験もたくさんあるはずなんです。それが戦争全体の姿であって。」

戦後74年。色んな戦争があったことを知ってほしいと宮城さんは願っています。