戦争体験者が少なくなる中、例え戦争を体験したことがなくても、説得力のある「言葉」で「必ず伝えることができる」。そう信じて、沖縄戦の「死者」に寄り添った創作活動を続ける県内の作家を取材しました。

大城貞俊さん「ここは慰霊塔もいくつかある」

宜野湾市の嘉数高台の近くに住む大城貞俊さん(69)。長年、高校の国語教師として生徒と向き合い、大学の教壇にも立ってきました。

大城貞俊さん「私たちは、ややもすると沖縄戦はこんなものだと、わかった気になっているが、私自身も含めて、沖縄戦を自明なものにしてはいけない。わかったものにしてはいけない」

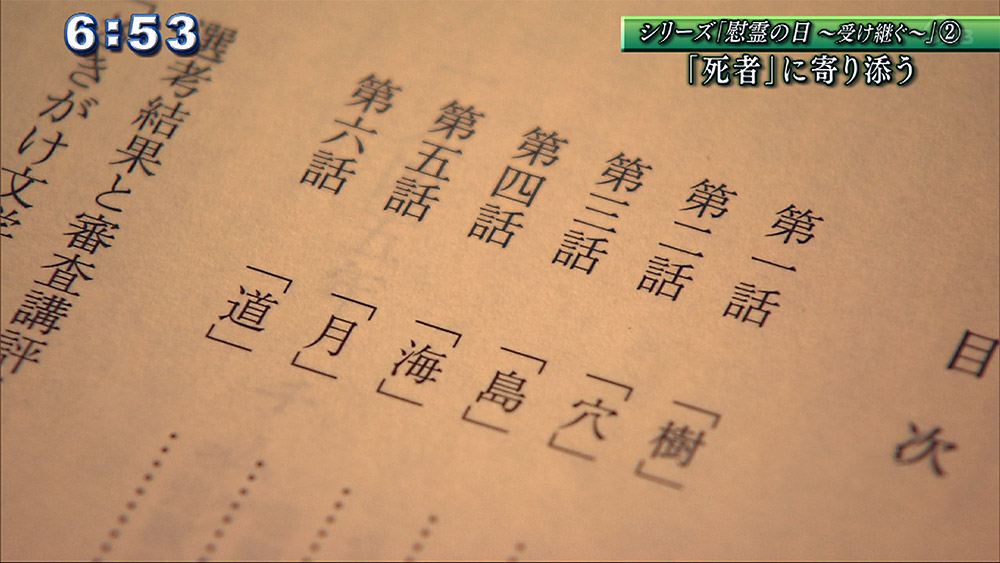

去年出版された1冊の本。「一九四五年 チムグリサ沖縄」。

わずか110ページの小説には、沖縄戦で命を落とした6人の「死者」の物語が綴られています。

大城貞俊さん「やんばるの沖縄戦もあれば、子どもの沖縄戦体験もあれば、婦女子の沖縄戦体験もある。様々な体験があって、そして様々な悲しみ、苦しみというのがあって、沖縄戦の実態に迫ることができるのではないかと」

人によって異なる沖縄戦体験。伝えるにはどうしたらいいのか。大城さんは、新たな切り口にたどり着きます。その舞台は、伊江島の木の上から始まります。

第1話「樹」

1945年6月23日。僕は、樹の上にいた。「敵だ!敵が来るぞ。いいか阿波根、動くなよ」…ぼくは、比嘉の声に枝葉を纏う蛹のように精一杯身体を縮める。米兵が見える。だんだんと迫ってくる。20人ほどだ。銃を構えて隊列を組んでやってくる。その中の一人にでも気づかれたら命がない。息を止める。できるだけ長く。

緊張感とともに始まる物語。つづく他の物語も、それぞれが6月23日に始まります。組織的戦闘が終結した日。時間的な横軸で切り取ることで、その違いを浮かび上がらせました。さらに「ぼくは」「わたしは」と、これまでにない「一人称」で語らせることで、読む人を引き込みます。

第3話「島」

1945年6月23日、私は島に隠れていました。30歳でした。島の名前は屋我地島といいます。その北寄りの一角にハンセン病療養所「国頭愛楽園」があるのです。私?私ですか?私は名乗るほどのものではありません。…私はもう…死んでいます。

物語は「沖縄戦」と「差別」、その双方に家族を破壊される主人公の人生・死を描いていきます。

大城さんはこれまで、ハンセン病証言集の取りまとめに委員長として関わってきました。さらに、おととしは、地元・大宜味村の証言を集めた本も出版しました。

しかし証言集はどれだけの人の目に触れるのか。大城さんはより多く、より深く心に届けたいと、フィクションを盛り込んだ、小説という世界に挑んでいます。

大城貞俊さん「体験していなくても、その人たちの心に寄り添い、その人たちと同じ視線で、その人たちの体験を語れば、またきっとそれは届くと思う」

第6話「道」

1945年6月23日、私は暗い夜道を大八車を押していた。御真影を守るためだ。あるいは生き延びるためだったか。もう定かではない。

最終話の「道」は、県立第三女学校の生徒が天皇の「御真影」を守ろうと、北部の山奥に隠れている時、米兵に暴行される物語です。

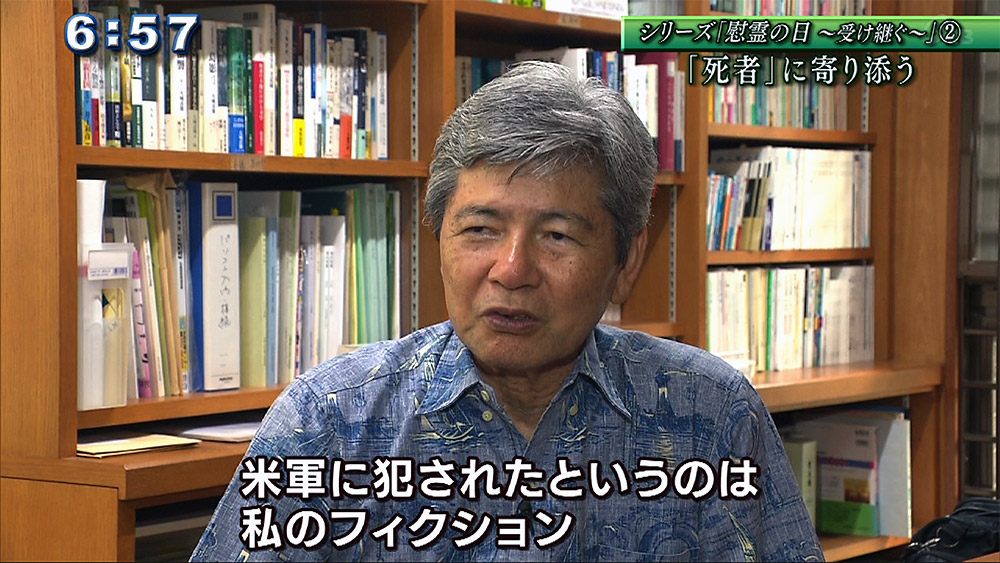

しかしその核心部分が虚構、フィクションです。そこには大城さんの強いメッセージが込められています。

大城貞俊さん「米軍に犯されたというのは私のフィクション。ただ、そういうことはあり得たのじゃないかという、現実から遊離しないような形で描こうと。これも過去にこういうことがあっただけじゃなくて、現在の沖縄というのも射程に入れて、物語を作っていきたい」

大城さんは「過去」と「現在」の境目をあえてあいまいにしました。

大城貞俊さん「戦後73年が経っているが、まだ戦後は終わらないみたいな状況が沖縄にはある」

6.23慰霊の日。平和の礎には24万人の「物語」が刻まれていると大城さんは言います。

死者に寄り添い執筆する大城さんの心には、いまも絶えない「チムグリサ」が深く刻まれています。