嘉手納基地周辺の住民およそ2万2000人が原告になり国を相手にアメリカ軍機の夜間早朝の飛行差し止めや、騒音に対する損賠賠償を求める第3次嘉手納爆音訴訟があす提訴されます。

中でも町民の3人に1人が原告に加わった嘉手納町。この裁判に親子2代で関わる嘉手納町の男性を取材しました。

午後9時を過ぎても、戦闘機が飛び交う嘉手納町。この町で生まれ育ち、親子2代で爆音訴訟に関わっている男性がいます。古謝斉さんには、特別な思いがあります。

古謝斉さん「親父が中耳癌で亡くなり、最後の言葉が爆音訴訟のことだったんですよ。今大変な状態だから、そこに行かなければならないということで。動けない体起こして、自分に問いかけたので、自分が大丈夫、親父、俺に任せとけ、僕がやるから安心して眠れということで翌日亡くなったんですよ。」

沖縄が本土復帰して10年後の1982年、嘉手納基地周辺の住民およそ600人が原告になり、国に対してアメリカ軍機の騒音被害を訴えた嘉手納爆音訴訟。町議会議員だった斉さんの父・世徳さんも1次2次と、23年にわたって裁判に関わりました。ともに闘った又吉清喜さんは当時をこう語ります。

又吉清喜さん「復帰しても、何ら沖縄の基地の維持管理の方面、特に嘉手納基地から発する爆音は変わりない。」「日本国憲法の下で、47都道府県国民は平等ですから、沖縄県民も本土並みに平等に扱ってほしいというのが戦いの原点なんです。」

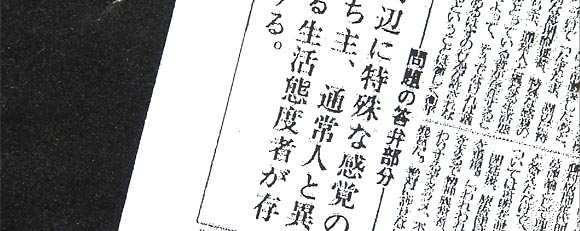

しかし闘いは厳しいものでした。アメリカ軍基地から発せられる爆音被害について、国は「司法判断に適さない」と主張。「お上を訴えるとは何たることか」といった雰囲気さえ漂っていたのです。国側の代理人が、原告の住民を指して述べた言葉『たまたま周辺に特殊な感覚の持ち主、通常人と異なる生活態度者が存在する』原告たちはこの発言に強く抗議しました。

当時、弁護団の1人だった衆議院議員の照屋寛徳さんはこう振り返ります。「もう我慢ができんと言って、国を訴えた原告らに対して、国を訴える人は異常者だと。特殊な感覚の持ち主だと。通常人と異なる生活態度とってんだと。これにはね、怒りましたし」

国と激しくやりあう原告たち。一方で斉さんは、いつも留守がちで家に帰れば部屋で資料を読みふける父に反発するようになっていました。古謝斉さん「とってもまじめで、何か難しい人だったんですよ。ずっと反発ばかりしていましたね。親父には。」

斉さんが裁判に関わったのは世徳さんが亡くなって4年が経ってから。お父さんの最期の言葉はずっと頭を離れませんでしたが、実は彼は、アメリカ軍基地で建設関係の仕事をしているため裁判に関わる決心がなかなかつかなかったのです。今でも自分の立場に矛盾を感じたり、葛藤に悩んだりしていると言いますが、活動する中で、世徳さんの思いに気づき、最後まで裁判をやり遂げる覚悟でいます。

古謝斉さん「第3次の爆音訴訟の準備にあたって、色々爆音のことを勉強し初めて、親父はこんなことをやっていたんだ親父が立ち上げたんだ、すごいなということで。」「親父がなぜやったかというのは自分の子どものため、俺のため、家族のため、嘉手納町民のため、沖縄県のためにそういうことをやっていたと思うので、自分は自分でまた、自分の子どものためにやっていこうと」

嘉手納町は昨年度深夜早朝の爆音回数が測定を始めた1996年以降最多の5320回を記録。こうした状況を背景に、3次訴訟では町民の3分の一が原告団に加わりました。

「もう我慢が限度で、できないので、3次訴訟に参加しました。」「みんなの我慢限界超えてる。許せない、絶対に。」

およそ2万2000人という大原告団の総決起大会。斉さんは1次、2次訴訟の功労者に贈られる賞状を世徳さんに代わって受け取りました。親父に、こういうのをもらったよって言って、仏壇に飾っておこうかなと思っているので、よく頑張ったなって一言言おうかなって思っています。

3次訴訟の原告の多くが生まれたときから基地と隣合わせに生活している若い世代。アメリカ軍基地と関わって暮らしを立てている人もいます。様々な事情を抱えながらも、原告たちは「静かな夜を返してほしい」という切実な思いを裁判の場で、再び訴えます。

政府は、戦闘機の訓練移転などによる「基地負担の軽減」を強調しますが、一方で、外来機の飛来によって騒音は酷くなっているのが実情で、日米で結んでいる騒音防止協定も形骸化しているのが現状です。改めて基地の運用や管理の在り方が問われそうです。以上、動かぬ基地でした。